Wer unter Inkontinenz leidet, kann den Urin und in manchen Fällen auch den Stuhl nicht mehr zurückhalten. Zu den Betroffenen gehören Frauen wie Männer jeder Altersgruppe. Für alle stellt das ein schwerwiegendes hygienisches und soziales Problem dar. Häufige Folge: Sie meiden den Kontakt zu Mitmenschen und vereinsamen. Betroffen sind allein in Deutschland mindestens 7 Millionen Menschen, die angenommene Dunkelziffer liegt um Millionen höher. Gerade bei einem solchen Thema ist das Schamgefühl verständlicherweise groß. Dabei kann in vielen Fällen geholfen werden. Allein durch die Versorgung mit modernen Inkontinenzprodukten und verschiedene Behandlungsmethoden können betroffene Personen wieder aktiv am Leben teilnehmen. Aber natürlich kommt es immer darauf an, wo die Ursachen für die Harninkontinenz oder die Stuhlinkontinenz liegen. Denn eine Inkontinenz ist das Symptom einer anderen Erkrankung. Also: Auch, wenn es unangenehm und peinlich ist, ist ein Arztbesuch unumgänglich. Am besten bereits bei den ersten Anzeichen von Blasenschwäche.

Alles auf einen Blick:

- Inkontinenz ist die mangelnde Fähigkeit des Körpers, den Blasen- und/oder Darminhalt zur passenden Zeit an einem passenden Ort selbstbestimmt zu entleeren.

- Inkontinent zu sein beeinträchtigt die Lebensqualität der betroffenen Personen. Umso wichtiger ist es, sich frühzeitig Rat und Hilfe zu holen. Denn Behandlung ist oft möglich.

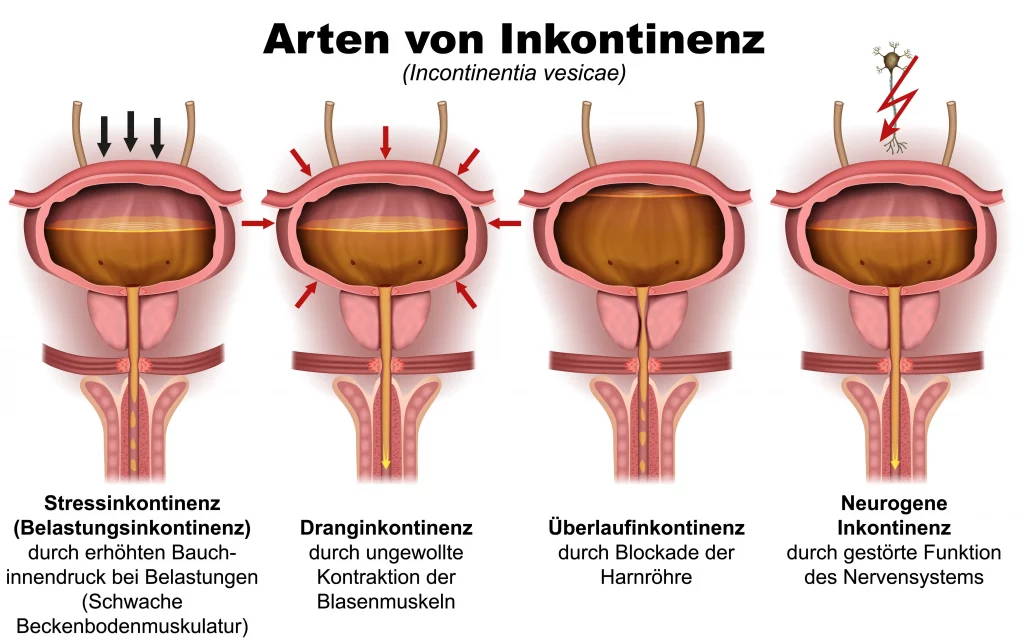

- Es gibt verschiedene Inkontinenzformen, zum Beispiel Dranginkontinenz oder Belastungsinkontinenz.

- Neben der Harninkontinenz gibt es auch die Stuhlinkontinenz.

- Manchmal genügt schon ein herzhaftes Lachen, ein Niesen oder Husten und ein paar Tropfen Urin gehen unkontrolliert ab.

- Inzwischen gibt es viele Behandlungsmethoden, vom einfachen Beckenbodentraining bis hin zu speziell zugeschnittenen Therapien für die Patienten.

- Moderne Inkontinenzversorgung ist äußerst diskret – Außenstehenden fällt es in der Regel gar nicht auf. Das fördert Selbstsicherheit, Wohlbefinden und Lebensqualität.

Was ist Inkontinenz?

Ist jemand von Inkontinenz betroffen, ist es ihm nicht mehr möglich, die Harnblase (Harninkontinenz) oder den Darm (Stuhlinkontinenz) vollständig zu kontrollieren. Es geht im wahrsten Sinne des Wortes in die Hose. Im schlimmsten Fall kommt es zu einem kompletten Kontrollverlust, schwallartigen Urinabgängen oder dem unkontrollierten Abgang von festem Stuhl. Eine genaue Aussage darüber zu treffen, wie viele Menschen in Deutschland von Harninkontinenz oder Stuhlinkontinenz betroffen sind, ist aufgrund der anzunehmend hohen Dunkelziffer kaum zu treffen. Die Deutsche Gesellschaft für Urologie e. V. geht von etwa 8 Millionen Menschen aus |¹|.

Welche Formen von Harninkontinenz gibt es?

Man unterscheidet verschiedene Formen. Die Einordnung in die richtige Form erleichtert Fachberatern die Auswahl der entsprechenden Hilfsmittel. Neben den unterschiedlichen Kategorien tritt Blasenschwäche aber auch in verschiedenen Schweregraden auf. Um die Symptome richtig einzuordnen und die Behandlung beziehungsweise Therapie auf die jeweilige Form und ihre Ausprägung genau abzustimmen, ist der Gang zum Arzt unbedingt notwendig.

Belastungsinkontinenz (Stressinkontinenz)

Das ist die wohl bekannteste Form und mit 33 bis 45 Prozent bei Frauen auch die häufigste |²|. Durch erhöhten Druck im Bauch, zum Beispiel beim körperlichen Anstrengen, Heben, Husten oder Lachen geht ungewollt Urin ab. Ist die Belastungsinkontinenz sehr ausgeprägt, dann genügt eine einfache Bewegung. Im Extremfall passiert es sogar beim Stehen oder Liegen. Ein Harndrang ist nicht vorhanden. Betroffen sind hiervon Millionen Menschen, vor allem Frauen in und nach den Wechseljahren, die mehrere Geburten hatten.

Es gibt drei Schweregrade:

- unfreiwilliger Urinabgang bei starker Belastung wie Hüpfen, Husten, Lachen, Niesen und Heben

- unkontrollierbarer Harnverlust bei leichteren Belastungen wie Treppensteigen oder Aufstehen

- Urinverlust in Ruhe

Überlaufinkontinenz

Die Betroffenen können eine volle Blase nicht mehr kontrollieren, fühlen einen permanenten Harndrang und laufen sozusagen einfach über. Das liegt daran, dass das Gleichgewicht gestört ist zwischen Blasen- und Harnröhrendruck. Der Urin läuft über und zwar so lange, bis ein Druckausgleich erfolgt ist. Allerdings verbleibt immer ein Harnrest in der Blase.

Dranginkontinenz (Urgeinkontinenz)

Die Urgeinkontinenz ist die zweithäufigste Inkontinenzform bei Frauen |³|. Sie tritt oft in Kombination mit der Belastungsinkontinenz auf. Es handelt sich dabei um einen häufig auftretenden, nicht unterdrückbaren Harndrang. Im Gegensatz zur Reizblase ist es den Patienten nicht möglich, den Urin zu halten. Die Dranginkontinenz ist besonders unangenehm, da der Urin schwallartig abgeht, obwohl die Blase noch gar nicht voll ist. Es noch rechtzeitig auf die Toilette zu schaffen, ist fast nicht mehr möglich. Im Alter sind von Dranginkontinenz genauso viele Frauen wie Männer betroffen |⁴|.

Neurogene Inkontinenz (Reflexinkontinenz)

Wer eine Reflexinkontinenz hat, spürt nicht mehr, wenn die Blase voll ist. Die Entleerung kann nicht mehr gesteuert werden. Die Harnblase entleert sich von selbst, oft aber nur teilweise.

Extraurethrale Inkontinenz

Hierbei handelt es sich um einen plötzlichen unkontrollierbaren Urinverlust über andere Ausgänge, zum Beispiel über Vagina, After oder sogar die Haut. Die Ursache ist oft eine organische Fehlbildung der unteren Harnleiter, zum Beispiel eine Fistel. Diese Inkontinenzform lässt sich gut chirurgisch behandeln.

Was ist eine Stuhlinkontinenz?

Von einer Stuhlinkontinenz spricht man, wenn unbeabsichtigt und unkontrolliert Stuhl oder Darmgase abgehen. Ursachen können neben einer Beckenbodenschwäche, Verstopfung oder Störungen des Schließmuskels sein. Grob werden drei Schweregrade unterschieden:

1. Grad: gelegentliches Stuhlschmieren und unkontrollierte Entweichung von Darmgasen

2. Grad: dünner Stuhl und Darmgase gehen unkontrolliert ab

3. Grad: Es kommt zu einem kompletten Kontrollverlust bei der Darmentleerung, auch bei festem Stuhl

Die Therapiemöglichkeiten bei Stuhlinkontinenz, die übrigens auch eine Folge von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn sein kann, sind durchaus gut. Ein solches Problem sollte daher nicht auf die lange Bank geschoben werden, nur weil es einem peinlich ist. Sprechen Sie mit Ihrem behandelnden Arzt offen darüber und lassen Sie sich helfen. Ein guter Ansprechpartner ist auch ein Proktologe.

Auf welche Symptome und erste Anzeichen kann ich achten?

Betroffene selbst merken sehr schnell, dass etwas nicht stimmt, verschweigen die Beschwerden aber, weil es ihnen peinlich und zu intim ist. Darunter kann aber vieles leiden: das Selbstwertgefühl, das Sozialleben, die Partnerschaft beziehungsweise Partnersuche. Denn die Betroffenen schämen sich, ziehen sich zurück, bleiben lieber zuhause. Damit das nicht passiert, ist es wichtig, die ersten Anzeichen zu erkennen – auch für das Umfeld.

Darauf sollten Sie beim Thema Inkontinenz achten:

- auffällig viele Toilettengänge

- entsprechende Einlagen

- Getränke werden abgelehnt

- Uringeruch oder sogar Stuhlgeruch an der Person oder in der Wohnung

- ungewöhnliche Flecken auf der Kleidung und/oder der Bettwäsche

- sozialer Rückzug

Wenn Sie solche Anzeichen bemerken und den Verdacht haben, dass es sich um eine Inkontinenz handelt, dann suchen Sie vorsichtig und respektvoll das Gespräch, halten Sie Beratungsmöglichkeiten bereit oder bieten Sie an, den Besuch beim Arzt zu begleiten. Schon jetzt können Sie darauf hinweisen, dass es zahlreiche Hilfsmittel gibt wie Beckenbodentrainingskurse, Blasentraining oder entsprechende Einlagen beziehungsweise Hosen.

Welche Ursachen stecken hinter Inkontinenz?

Inkontinenz kann die unterschiedlichsten Gründe haben und in verschiedenen Formen in jedem Lebensalter auftreten. Die Wahrscheinlichkeit nimmt aber mit fortschreitendem Alter zu. Häufig liegt eine schwache Beckenbodenmuskulatur zugrunde. Bei Frauen spielen Faktoren wie Schwangerschaft, Geburt und Wechseljahre eine wichtige Rolle. Es kommen aber auch andere körperliche Störungen im Bereich der Blase, bestimmte Erkrankungen oder Nebenwirkungen von Medikamenten als Ursache infrage.

Belastungsinkontinenz (Stressinkontinenz)

Die Ursache für eine Stressinkontinenz ist in der Regel eine Beckenbodenmuskulaturschwäche sowie eine Schädigung des Bandhalteapparates, der die Harnröhre zuverlässig verschließen soll. Das kommt durch starke Dehnung der Muskulatur beziehungsweise Reißen des Gewebes zum Beispiel bei Schwangerschaft beziehungsweise Geburt. Auch sehr schwere körperliche Arbeit, eine Gebärmuttersenkung, starkes Übergewicht oder dauerndes Husten bei einer chronischen Bronchitis können der Auslöser sein.

Dranginkontinenz

Die Folgen von Schwangerschaften und Geburten sind die häufigsten Ursachen für eine Dranginkontinenz. Aber auch Harnwegsentzündungen, Blasensteine, ein Mangel an Östrogenen, die Parkinson-Krankheit oder Schlaganfälle können die Erkrankung auslösen. In vielen Fällen liegt die Ursache dieser Form bei einer Senkung der Blase beziehungsweise innerhalb der Gebärmutter-Scheiden-Region. Durch spezielle Eingriffe ist es möglich, 80 Prozent der von Dranginkontinenz Betroffenen von ihrem Leiden zu befreien |⁵|.

Neurogene Inkontinenz (Reflexinkontinenz)

Fehlbildungen und/oder Verletzungen der Nervenbahnen, die zwischen Kopf und Rückenmark verlaufen, sind hier die Inkontinenzursache. Das Gehirn hat damit keine Kontrolle mehr, die Blase entleert sich einfach – auch ohne Harndrang.

Überlaufinkontinenz

Dem Überlaufen der Blase liegt in der Regel eine Schädigung der Blasennerven zugrunde. Ein Hauptgrund für diese Form sind ausgedehnte Krebsoperationen im Bereich des Beckens. Aber auch eine Einengung oder ein Abknicken der Harnröhre können der Auslöser sein.

Extraurethrale Inkontinenz

Der Grund hierfür sind meist Fisteln, die nach Entzündungen oder Operationen auftreten, bei denen die Blase verletzt wurde.

Folgen

Eine Inkontinenz – und das gilt selbstverständlich auch oder gerade erst recht für eine Stuhlinkontinenz – bedeutet eine Einschränkung in allen Lebensbereichen. Vor allem psychisch leiden die betroffenen Personen oft sehr, schämen sich und trauen sich nicht, das Thema anzusprechen.

Welche Auswirkungen hat Harninkontinenz auf das soziale Leben?

Viele schränken ihre sozialen Kontakte stark ein, trauen sich nicht mehr an Sport oder gar Sex, nehmen aus Angst sich zu blamieren nicht mehr an Freizeitunternehmungen teil. Die Folgen sind

- Depressionen

- Minderwertigkeitskomplexe

- soziale Ausgrenzung

- Einsamkeit

Auch körperliche Beschwerden können dazu kommen wie Hautentzündungen durch die Nässe oder Harnwegsinfekte. Durch den Wunsch, möglichst schnell eine Toilette zu erreichen, kann es gerade bei alten Menschen zudem zu gefährlichen Stürzen kommen.

Kann ich bei Harninkontinenz Sport treiben?

Regelmäßiger Sport hält gesund: Herz, Kreislauf und Gehirn werden trainiert, überflüssige Pfunde purzeln. Auch bei Inkontinenz müssen Betroffene nicht darauf verzichten – sofern sie die richtige Sportart wählen. Viele Betroffene meiden dagegen Sport. Sie haben Angst, Urinflecken könnten während des Trainings auf ihrer Kleidung entdeckt werden oder Gerüche könnten entstehen und verzichten damit auf ein Stück Lebensqualität. Doch das muss nicht sein. Denn eine Reihe von Sportarten helfen sogar dabei, den Beckenboden zu trainieren und die Blase somit besser kontrollieren zu können. Um trotz Blasenschwäche weiterhin aktiv zu bleiben, sollten Betroffene also vor allem eine für sie geeignete Sportart finden. Wichtig dabei: Der Beckenboden, der Muskelkomplex im Becken, sollte beim Training nicht beansprucht, sondern bestenfalls sogar gestärkt werden. Schwimmen beispielsweise belastet die Beckenbodenmuskulatur durch die Schwerelosigkeit im Wasser nicht, trainiert aber die Muskeln in Beinen, Rücken und Beckenboden. Wer „sattelfest“ ist, kann die Beckenbodenmuskulatur beim Radfahren oder Reiten stärken. Auch Wandern und Nordic Walking sind gut geeignet, durch die Aktivität an der frischen Luft werden zudem Kreislauf und Ausdauer angekurbelt. Ein gezieltes Training des Beckenbodens ermöglichen auch Yoga, Qi Gong und Pilates durch ihre langsamen, fließenden Bewegungen. Kombiniert mit einer bewussten Atemtechnik fördern sie zudem die Durchblutung im Körper.

Weniger geeignet sind dagegen Sportarten, bei denen auf hartem Untergrund gehüpft, gesprungen oder abrupt gestoppt und gestartet wird, etwa Tennis oder Squash. Wer gerne joggt, kann das unter bestimmten Voraussetzungen tun. Dazu zählt das Laufen auf weichem Untergrund, etwa im Wald, um starke Stöße zu vermeiden. Passende Schuhe sorgen für zusätzliche Dämpfung. Wer unmittelbar vor dem Laufen präventiv auf die Toilette geht, mindert zudem das Risiko des ungewollten Urinverlusts durch die körperliche Anstrengung.

Diagnose

Natürlich macht es einen Unterschied, ob jemand von einer sehr leichten Inkontinenz betroffen ist, die nur mit ein paar Tröpfchen bei starker körperlicher Anstrengung auftritt oder ob es sich um eine schwere Inkontinenz handelt, die den Alltag des Patienten extrem negativ beeinflusst. Doch: Wer den ersten Schritt geht und aufgrund seiner Beschwerden einen Arzt aufsucht, hat die wichtigste Hürde bereits genommen. Denn viele Störungen der Harnblase können gelindert oder sogar geheilt werden. Wichtig für die Stellung der Diagnose ist die exakte Beschreibung der Symptome – am besten mithilfe eines Miktionstagebuchs.

Wohin kann ich mich wenden?

Der erste Ansprechpartner ist immer der Hausarzt, der zweite der Urologe. Sie haben aber natürlich auch die Möglichkeit, sich an ein Kontinenz- und Beckenboden-Zentrum überweisen zu lassen. Dabei handelt es sich um interdisziplinäre Einrichtungen, die sich vor allem mit Harninkontinenz und Stuhlinkontinenz beschäftigen. Hierzu gehören

- Prävention / Beratung zur Versorgung

- Diagnose

- Behandlung / Therapie

- Reha

- Forschung über die Erkrankungen

Meist bestehen die Ärzteteams in einem Kompetenzzentrum aus Fachmedizinern verschiedenster Richtungen wie Gynäkologen, Urologen, Proktologen, Neurologen, aber auch Neurochirurgen und Gastroenterologen. Hinzu kommen Physiotherapeuten, Psychologen und Ernährungsberater (bei Stuhlinkontinenz). So kann das Problem gerade in Kliniken ganzheitlich betrachtet und angegangen werden.

Was wird bei einer Harninkontinenz untersucht?

- Verfassung im Rahmen eines Vorgesprächs

- körperliche Untersuchung

- Harnuntersuchung

- Ultraschalluntersuchung

- urodynamische Messung

- Blasenspiegelung

- Restharnbestimmung

Warum sollte ich einen Arzt aufsuchen?

Inkontinenz ist keine Krankheit, sondern ein Anzeichen einer Grunderkrankung. Deshalb ist die Diagnose immer durch einen Arzt zu erstellen und eine Therapie festzulegen.Egal, welche Ursache dem ungewollten Harnverlust zugrunde liegt, ein rechtzeitiger Besuch beim Hausarzt ist ratsam. Er wird eine körperliche Untersuchung durchführen, Sie gezielt befragen zum Beispiel zu den Mengen Urin, die ungewollt abgehen. Er wird Sie beraten, eventuell weiter zu einem Facharzt überweisen und Ihnen gegebenenfalls ein Rezept über Inkontinenz-Produkte ausstellen. In manchen Fällen wird ein Arzt Ihnen auch die Möglichkeiten operativer Therapien aufzeigen. Es gibt hier zahlreiche Behandlungsmöglichkeiten, die wieder mehr Lebensqualität versprechen.

Besonderheiten bei Frauen

Eine Untersuchung an der Universität von Birmingham hat ergeben, dass das Inkontinenzrisiko nach Geburten deutlich steigt. Je mehr Kinder, desto stärker. Je älter und übergewichtiger die Mütter bei der Geburt, desto ausgeprägter |⁶|. Das liegt daran, dass Schwangerschaften und Geburten den Beckenboden strapazieren und viele Frauen nach der Geburt Rückbildungsgymnastik sowie das gezielte Training des Beckenbodens vernachlässigen. Dabei kann gerade das, vor allem bei der Form der Belastungsinkontinenz, wirklich helfen beziehungsweise vorbeugen.

In Zeiten, in denen es zu starken hormonellen Veränderungen kommt, wird Harninkontinenz oft zum Thema. In den Wechseljahren ist es der Mangel an weiblichen Hormonen, der unter anderem die Schleimhäute dünner macht. Eine Behandlung mit Östrogenen, die lokal verabreicht werden, kann hier Abhilfe schaffen.

Besonderheiten bei Männern

Ab der Mitte des Lebens kommt es bei Männern häufiger zur Blasenschwäche aufgrund von Prostataproblemen. Eine vergrößerte Prostata ist sozusagen ein Hindernis für den Urin und führt zu einem Nachtröpfeln nach dem Toilettengang. Um ein Weiterleiten der Feuchtigkeit und Geruchsbildung zu verhindern, gibt es speziell auf die Bedürfnisse von Männern ausgerichtete Produkte in Form von Schalen.

Therapie und Behandlungsmöglichkeiten

Moderne Inkontinenzprodukte können helfen, das gewohnte Leben weitgehend weiterzuführen. Aber das allein ist nicht alles. In vielen Fällen gibt es Therapien und Behandlungsmöglichkeiten, die das Problem verringern oder sogar beseitigen. Eine gute Art der einen oder anderen Inkontinenzform vorzubeugen oder sie sogar zu beseitigen, ist Beckenbodentraining.

Was bringt Beckenbodentraining? [inkl. Schritt-für-Schritt-Anleitung]

Eine starke Beckenbodenmuskulatur unterstützt die Harnblase bei ihrer Funktion als Urinsammelbehälter. Gezieltes Beckenbodentraining zeigt bereits nach wenigen Wochen Erfolge, in manchen Fällen besteht sogar die Chance auf Symptomfreiheit. Mit spezieller Gymnastik gewinnen Betroffene wieder mehr Kontrolle über ihre Blase. Wer zum Beispiel regelmäßig mit der sogenannten Kegel-Übung trainiert, lernt die Schließmuskeln anzuspannen, zu halten und anschließend wieder zu entspannen.

Kegelübung – so geht´s:

- Setzen oder stellen Sie sich bequem hin.

- Atmen Sie aus und spannen Sie dabei Ihre Schließmuskeln an. Halten Sie die Spannung für 3 Sekunden.

- Atmen Sie ein und entspannen Sie die Muskeln für 3 Sekunden.

Wiederholen Sie dies zehnmal. Führen Sie diese Übung zweimal täglich durch.

Mit zunehmender Stärkung des Beckenbodens können Spannung und Anspannung länger gehalten werden. Sie können dann die Übung auch öfter in den Tagesablauf einbauen.

Gibt es Naturheilmittel gegen Harninkontinenz?

Es gibt pflanzliche Mittel, die die Kraft der Harnblase stärken und entzündungshemmend wirken. Gerade bei leichteren Formen oder solchen, die auf einer (chronischen) Blasenentzündung basieren, kann es sinnvoll sein, bei der Behandlung erst einmal auf bewährte Hausmittel wie Cranberries oder Brennnessel zurückzugreifen. Wenn Sie das für sich oder einen Angehörigen in Betracht ziehen, sollten Sie sich aber unbedingt zunächst an einen erfahrenen Heilpraktiker wenden. Denn nicht alles, was pflanzlich ist, ist ungefährlich. Falsch angewendet, können Pflanzen auch gegenteilige Wirkungen haben.

Gibt es Medikamente?

Aufgrund der verschiedenen Inkontinenzformen, die auf unterschiedliche Ursachen zurückzuführen sind, gibt es auch unterschiedliche Medikamente, die zum Einsatz kommen. Hier sollten Sie sich immer auf Ihren Arzt verlassen, diesen aber auch informieren über andere Arzneimittel, die Sie eventuell einnehmen. Denn Medikamente können nicht nur helfen, sie können auch Probleme auslösen. Breit eingesetzte Arzneimittel wie Antidepressiva können zum Beispiel zu einer Blockade der Blase führen. Aber auch gezielte Mittel gegen eine überaktive Blase dürfen gerade bei alten Menschen nur mit Vorsicht eingesetzt werden, da sie unter anderem die Sturzgefahr erhöhen können |⁷|.

Welche Alltagshilfen gibt es?

- Einlagen

- besondere Slips, Pants oder Schalen

- Windelhosen

- Matratzenschutz

- saugfähige Sitzauflagen

- Urinflaschen für Männer

- Nachtgeschirr

- spezielle Geruchsentferner

Eine moderne Inkontinenzversorgung mit speziellen Produkten trägt erheblich zur Förderung der Selbstständigkeit, des Wohlbefindens und damit zu mehr Lebensqualität bei. Durch die Versorgung mit Inkontinenzprodukten – die übrigens äußerst diskret, also nicht zu sehen sind, ist es möglich, (wieder) aktiv und selbstbewusst am Leben teilnehmen. Ähnlich den Binden, die Frauen während der Menstruation tragen können, schützt auch bei speziellen Einlagen eine flüssigkeitsundurchlässige Außenfolie die Wäsche vor Nässe. Die raschelarme sowie textilähnliche und atmungsaktive Außenfolie gewährleistet die gewünschte Diskretion und bewirkt zudem ein gutes Hautklima für empfindliche Haut. Im Inneren befindet sich ein Saugkern, der aus Zellstoff, Superabsorber und einem antibakteriellen, pH-hautneutralen Vlies besteht. Er sorgt für eine sichere Flüssigkeitsverteilung und bietet somit auch Schutz vor Rücknässung. Ein Gelkonzept zur Bindung von Gerüchen und Flüssigkeiten gibt zusätzliche Sicherheit. Seitliche Auslaufbarrieren verhindern ein Auslaufen von Urin oder Stuhl. Ein Nässeindikator befindet sich auf der Außenfolie. Durch Kontakt mit der Flüssigkeit tritt ein deutlicher Farbwechsel beziehungsweise eine Vermischung der Farben ein. Dabei gibt es nach Schweregraden sortierte Produkte, die unterschiedlich viel Urin binden können: leicht = 50-100 ml, mittel = 100-200 ml, schwer = 200-300 ml sowie schwerst = mehr als 300 ml. So kann jeder Inkontinenzpatient individuell optimal versorgt werden. Scheuen Sie nicht, sich von den Experten in einem Sanitätshaus gezielt beraten zu lassen.

Zahlt die Krankenkasse die Hilfsmittel?

Damit die Versorgung mit Hygiene-Artikeln den Geldbeutel nicht zu sehr belastet, erhalten Sie Unterstützung von der Krankenkasse. Auf Rezept erhältliche Inkontinenz-Produkte müssen im Hilfsmittelverzeichnis des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkasse (GKV) gelistet sein. Anders als die Produkte im Supermarkt oder in der Drogerie unterliegen sie dadurch strengen Qualitätsrichtlinien. Hersteller, deren Hilfsmittel vom Arzt verschrieben werden können, stehen also nicht nur im Wettbewerb mit der Konkurrenz, sondern sind zudem an klare gesetzliche Vorgaben gebunden – zum Vorteil der Versicherten. Denn die können sicher sein, dass Inkontinenz-Produkte auf Rezept wirklich hochwertig und sicher sind.

Die Standardversorgung befindet sich dank der kontinuierlichen Anpassung des Hilfsmittelverzeichnisses und des Wettbewerbsdrucks bereits auf einem hohen Niveau. Trotzdem können nicht alle Bedürfnisse durch die gesetzliche Regelversorgung abgedeckt werden: Wer etwa besonders aktiv und mobil ist oder ein größeres Hygienebedürfnis hat, ist wahrscheinlich mit Komfortprodukten besser beraten. Die Differenz zwischen der medizinisch notwendigen und der sogenannten Wunschversorgung muss der Anwender allerdings selbst tragen. Darum ist es wichtig, durch eine gründliche Analyse der individuellen Situation ein perfekt zugeschnittenes Produktpaket zu finden. Professionelle Beratung gibt es in einem Sanitätshaus.

Fazit

Sowohl Harninkontinenz als auch Stuhlinkontinenz sind sehr belastend und schränken die Lebensqualität der betroffenen Personen oft massiv ein. Angehörige sollten hier auf Symptome achten wie eine Verweigerung von Getränken. Es gibt verschiedene Ursachen, viele von ihnen sind mit einer Behandlung in den Griff zu bekommen. Häufig genügt es bereits, ein regelmäßiges Beckenbodentraining von wenigen Minuten in den Tag zu integrieren. Aber auch bei schwerwiegenderen Fällen gibt es Möglichkeiten, bedenkenlos am sozialen Leben wieder teilhaben zu können – dank Alltagshilfen aus dem Sanitätshaus.

Quellen:

- |¹| Deutsche Gesellschaft für Urologie e. V.: Tabus brechen – Inkontinenz und Impotenz erfolgreich behandeln; URL: https://www.urologenportal.de/pressebereich/pressemitteilungen/presse-aktuell/presse-archiv/pressearchiv20110/tabus-brechen-inkontinenz-und-impotenz-erfolgreich-behandeln-18092012.html (letzter Abruf: 06.04.2023).

- |²| Frauenärzte im Netz: Harninkontinenz – Ursachen und Krankheitsbilder; URL: https://www.frauenaerzte-im-netz.de/erkrankungen/harninkontinenz/ursachen-krankheitsbilder/ (letzter Abruf: 05.04.2023).

- |³| Frauenärzte im Netz: Harninkontinenz – Ursachen & Krankheitsbilder;

URL: https://www.frauenaerzte-im-netz.de/erkrankungen/harninkontinenz/ursachen-krankheitsbilder/ (letzter Abruf: 06.04.2023). - |⁴| Deutsches Ärzteblatt: Harninkontinenz im Alter; URL: https://www.aerzteblatt.de/archiv/77668/Harninkontinenz-im-Alter (05.04.2023).

- |⁵| Frauenärzte im Netz: Harninkontinenz – Ursachen & Krankheitsbilder;

URL: https://www.frauenaerzte-im-netz.de/erkrankungen/harninkontinenz/ursachen-krankheitsbilder/ (06.04.2023). - |⁶| Ärztezeitung: Inkontinenz nach Geburt meist dauerhaft; URL: https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Inkontinenz-nach-Entbindung-meist-dauerhaft-236069.html (letzter Abruf: 05.04.2023).

- |⁷| Ärztezeitung: Empfehlungen für ältere Patienten aktualisiert; URL: https://www.aerztezeitung.de/Medizin/Empfehlungen-fuer-aeltere-Patienten-aktualisiert-294031.html (letzter Abruf: 06.04.2023).