Die soziale Pflegeversicherung ist ein wichtiger Bestandteil des deutschen Sozialsystems und bietet Menschen mit Pflegebedarf eine finanzielle und strukturelle Unterstützung. Seit der Pflegereform 2017 werden Pflegebedürftige nicht mehr nach Minutenleistungen, sondern ganzheitlich nach ihren individuellen Einschränkungen in der Selbstständigkeit bewertet. Statt der bisherigen drei Pflegestufen gibt es seitdem fünf Pflegegrade – von geringer bis sehr schwerer Pflegebedürftigkeit. Diese Stufen ermöglichen eine individuelle und faire Einschätzung des Unterstützungsbedarfs und definieren gleichzeitig den Umfang der Leistungen, die Pflegebedürftige von ihrer Pflegekasse erwarten können. Diese Systematik schafft Transparenz und Gerechtigkeit für Menschen, die aufgrund von Alter, Krankheit oder Behinderung auf Pflege angewiesen sind. Pflegegrad 1 bildet die Basis des deutschen Pflegeversicherungssystems und wird Menschen zugeordnet, die eine geringe Beeinträchtigung der Selbstständigkeit aufweisen.

- Was ist Pflegegrad 1?

- Welche Voraussetzungen müssen für den Pflegegrad 1 erfüllt sein?

- Überblick: Welche Kriterien gibt es für die Pflegebegutachtung?

- Welche Leistungen stehen Personen mit Pflegegrad 1 zu?

- Überblick: So hoch ist die finanzielle Unterstützung bei Pflegegrad 1

- So beantragen Sie Pflegegrad 1

- Wie widerspreche ich dem Pflegegrad?

- Diese 5 Dinge sollten Sie beachten

- Fazit

- Pflegegrad 1: Häufig gestellte Fragen

- Quellen

Alles auf einen Blick:

- Pflegegrad 1 wird Personen mit leichten Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit zugesprochen.

- Bei der Beantragung sind die Pflegekasse sowie der Medizinische Dienst (MD) beziehungsweise bei Privatversicherten Medicproof eingebunden.

- Die Leistungen umfassen finanzielle Zuschüsse, Pflegesachleistungen, Hilfsmittel und Beratung.

- Der monatliche Entlastungsbetrag in Höhe von 131 Euro kann flexibel für Betreuungs- und Entlastungsangebote verwendet werden.

- Hilfsmittel und Zuschüsse, zum Beispiel für Treppenlifte oder barrierefreie Umbauten, erleichtern den Alltag.

- Ein Widerspruch gegen die Einstufung ist möglich, falls der Pflegegrad abgelehnt wird.

Was ist Pflegegrad 1?

Der Pflegegrad wurde im Rahmen der Pflegereform 2017 eingeführt und ersetzt die frühere Pflegestufe. Im Gegensatz zu vorher werden nun auch Einschränkungen bei der Einschätzung berücksichtigt, die psychischer und kognitiver Natur sind. Das Ziel aller Pflegegrade ist, die bestmögliche Versorgung zu gewährleisten. Anders als bei höheren Pflegegraden steht bei dem Pflegegrad 1 die Prävention im Vordergrund, womit er auch der niedrigste Pflegegrad ist: Betroffene erhalten keine dauerhafte Pflege, sondern sollen ihre Fähigkeiten im Alltag bewahren und dabei gezielt entlastet werden.

Pflegegrad 1 bekommen Sie, wenn Sie bei der Pflegebegutachtung zwischen 12,5 bis unter 27 Punkte erhalten. Dabei geht es um Ihre Selbständigkeit und nicht um den Pflegeaufwand.

Für wen ist Pflegegrad 1 gedacht?

Wer den Alltag zum großen Teil selbstständig lebt, aber Schwierigkeiten bei bestimmten Tätigkeiten wie Einkaufen, Kochen oder der Organisation des Alltags hat, kann von Pflegegrad 1 profitieren. Meistens ist das im fortgeschrittenen Alter der Fall, jedoch können auch jüngere Personen aufgrund einer Erkrankung oder einem Unfall beeinträchtigt sein, sodass sie Unterstützung benötigen. Abhängig vom jeweiligen Fall gibt es durch den Pflegegrad 1 Hilfe bei der Haushaltsführung, wie Einkaufen, Reinigen oder Kochen sowie gelegentliche Unterstützung bei der Körperpflege, zum Beispiel Haare waschen oder Nägel schneiden. Aber auch bei der Einnahme von Medikamenten, insbesondere bei Unsicherheiten oder Vergesslichkeit.

Beispiele für den Pflegegrad 1

| Beeinträchtigung | Beispiele |

| körperliche Beeinträchtigungen |

|

| kognitive Beeinträchtigungen |

|

| psychische Beeinträchtigungen |

|

Welche Voraussetzungen müssen für den Pflegegrad 1 erfüllt sein?

Nicht jeder Mensch, der seine Alltagsgestaltung als beeinträchtigt empfindet, erfüllt auch die nötigen Voraussetzungen für einen Pflegegrad 1. Um ihn zu erhalten, bedarf es einer Beantragung, woraufhin die individuelle Begutachtung erfolgt. Um den Fall richtig einzuschätzen, gibt es einen Fragenkatalog, der bei gesetzlich Versicherten vom medizinischen Dienst (MD) und bei privat Versicherten von Medicproof gestellt wird und sich auf die Kompetenzen und die Eigenständigkeit in sechs Bereichen des alltäglichen Lebens bezieht. Die Lebensbereiche werden als Module bezeichnet und wiederum in einzelne Kriterien unterteilt, die anhand eines Punktesystems unterschiedlich hoch gewichtet sind. Für den Pflegegrad 1 sind zwischen 12,5 und unter 27 Punkten festgelegt.

Zudem müssen Betroffene nachweisen, dass ihre Einschränkungen dauerhaft bestehen, also mindestens sechs Monate andauern. Akute Erkrankungen oder vorübergehende Einschränkungen reichen für die Einstufung in einen Pflegegrad nicht aus.

Was enthält das Gutachten?

- pflegebezogene Aspekte der Versorgungssituation

- medizinische Hintergründe, funktionelle Einschränkungen sowie individuelle Ressourcen des Antragstellers

- gesundheitliche Einschränkungen der Selbstständigkeit oder Fähigkeiten

- Umfang der pflegerischen Tätigkeiten durch ehrenamtliche Pflegepersonen und professionelle Pflegekräfte

- Sicherstellung der Pflege und Versorgung

- voraussichtliche Entwicklung der Pflegebedürftigkeit

- potenzielle Verbesserungen der Pflegesituation, insbesondere durch den Einsatz von Pflege- und Hilfsmitteln oder Wohnraumanpassungen

- Maßnahmen zur Rehabilitation und Prävention

Wie erfolgt die Begutachtung?

Die Begutachtung erfolgt in der Regel durch einen Gutachter des Medizinischen Dienstes in Form eines persönlichen Gesprächs. Die Erstbegutachtung wird stets vor Ort durchgeführt, damit der Gutachter die Selbstständigkeit der versicherten Person direkt in ihrer häuslichen Umgebung beurteilen kann. Bei Wiederholungsbegutachtungen oder Anträgen auf Höherstufung sind telefonische oder videobasierte Begutachtungen besonders gut geeignet.

Das Begutachtungsassessment, auch als Neues Begutachtungsassessment (NBA) bekannt, ist ein standardisiertes Verfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit und Ermittlung des Pflegegrades. Es wird seit 2017 angewendet und fokussiert sich auf die Selbstständigkeit der Person in sechs Lebensbereichen:

- Mobilität,

- kognitive und kommunikative Fähigkeiten,

- Verhaltensweisen und psychische Problemlagen,

- Selbstversorgung,

- Umgang mit krankheits- und therapiebedingten Anforderungen sowie

- Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte.

Gutachter des Medizinischen Dienstes bewerten diese Bereiche anhand eines Punktesystems, wobei die Ressourcen und Fähigkeiten des Pflegebedürftigen im Vordergrund stehen, nicht die Defizite.

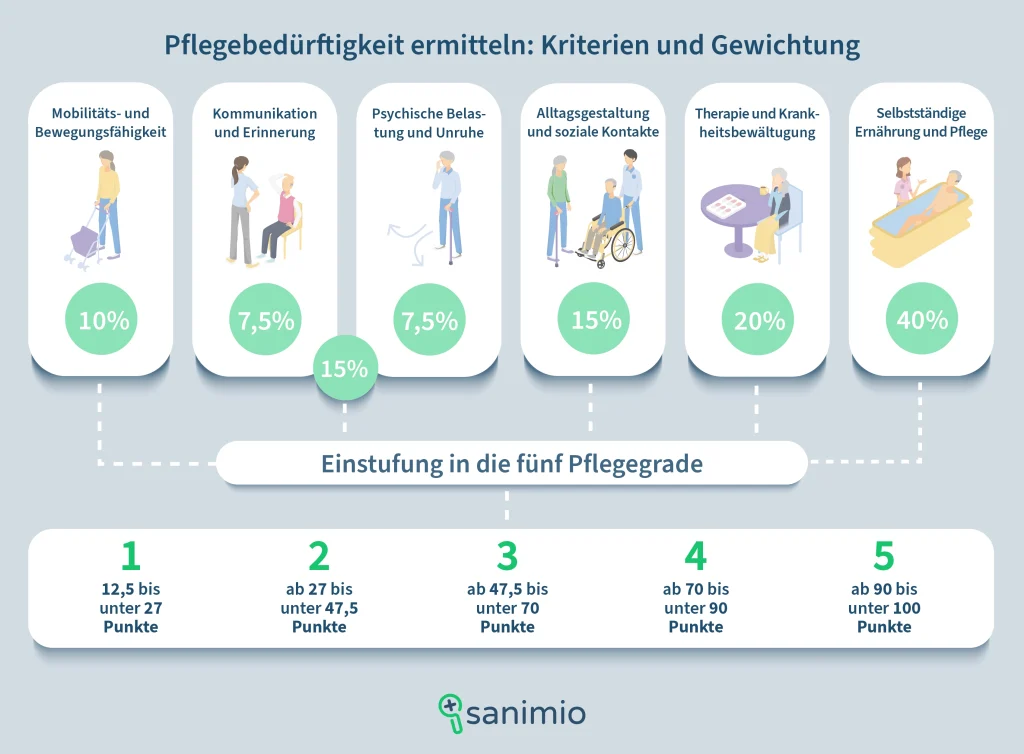

Überblick: Welche Kriterien gibt es für die Pflegebegutachtung?

Bei der Pflegebegutachtung können maximal 100 Punkte für Einschränkungen der Selbstständigkeit vergeben werden. Die Gesamtbewertung basiert auf sechs Themenbereichen, die unterschiedlich gewichtet sind. Besondere Regelungen gelten für die Pflege von Kindern sowie bei spezifischen Bedarfskonstellationen.

| Modul | Erläuterung | Punktwert |

| Mobilität | Fähigkeit, sich eigenständig zu bewegen und die Körperhaltung zu wechseln | 10 Prozent |

| kognitive und kommunikative Fähigkeiten | Orientierung im Alltag und das Verstehen von Informationen | 15 Prozent |

| Verhaltensweisen und psychische Problemlagen | Umgang mit emotionalen Herausforderungen oder Ängsten | 15 Prozent |

| Selbstversorgung | Fähigkeit zur eigenständigen Körperpflege, Ernährung und Haushaltsführung | 40 Prozent |

| Umgang mit Krankheits- und Therapieanforderungen | selbstständige Einnahme von Medikamenten oder Wahrnehmung von Arztterminen | 20 Prozent |

| Gestaltung des Alltagslebens und soziale Kontakte | Fähigkeit, den Tagesablauf zu strukturieren und soziale Beziehungen zu pflegen | 15 Prozent |

Der Schwerpunkt liegt eindeutig auf der Möglichkeit der Selbstversorgung. Eine Besonderheit gilt für die Module „kognitive und kommunikative Fähigkeiten“ (Modul 2) sowie „Verhaltensweisen und psychische Problemlagen“ (Modul 3). Statt beide Module gemeinsam zu berücksichtigen und zu gewichten, wird lediglich das Modul mit der höheren Punktzahl herangezogen und mit 15 Prozent gewichtet. Darum ergibt die Gesamtgewichtung aller Module auch 115 statt 100 Prozent.

Wer stellt Pflegegrade fest?

Nach Beantragung des Pflegegrades 1 erfolgt in der Regel ein Hausbesuch durch den Medizinischen Dienst (MD), wenn die vorliegenden Krankenakten nicht bereits ausreichen. Er wird von der Pflegekasse beziehungsweise Pflegeversicherung beauftragt, nachdem der Antrag dort eingegangen ist.

Welche Leistungen stehen Personen mit Pflegegrad 1 zu?

Personen mit Pflegegrad 1 haben Anspruch auf verschiedene Leistungen der Pflegeversicherung, die darauf abzielen, ihre Selbstständigkeit so lange wie möglich zu erhalten und den Alltag zu erleichtern. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf unterstützenden Maßnahmen, die eine häusliche Pflege und Betreuung fördern.

Mit Pflegegrad 1 steht Ihnen eine individuelle Pflegeberatung zu, die frühzeitig auf ihre persönliche Situation abgestimmt ist. Dafür können sie und ihre Angehörigen die Beratungsangebote der Pflegekasse, ihres privaten Versicherungsunternehmens oder eines nahegelegenen Pflegestützpunkts nutzen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, einmal pro Halbjahr eine Beratung im eigenen Zuhause durch eine zugelassene Stelle, wie etwa einen anerkannten Pflegedienst, in Anspruch zu nehmen. Für pflegende Angehörige und nahestehende Personen wird außerdem die Teilnahme an einem kostenfreien Pflegekurs angeboten. [3]

Welche Pflegesachleistungen gibt es bei Pflegegrad 1?

Da die Beeinträchtigungen bei Pflegegrad 1 vergleichsweise gering sind, gibt es für diese Personengruppe weder ambulante Sachleistungen durch Pflegedienste noch Pflegegeld, wie sie ab Pflegegrad 2 gewährt werden. Stattdessen liegt der Fokus der Pflegeversicherungsleistungen darauf, die Selbstständigkeit der Betroffenen durch frühzeitige Unterstützung zu bewahren und ihnen ein möglichst langes Verbleiben in ihrer vertrauten häuslichen Umgebung zu ermöglichen.

Zudem haben auch Personen mit Pflegegrad 1 bei häuslicher Pflege Anspruch auf den Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro pro Monat. Dieser kann grundsätzlich in gleicher Weise verwendet werden wie in den Pflegegraden 2 bis 5, jedoch mit einer Besonderheit: Während der Entlastungsbetrag in den höheren Pflegegraden nicht für körperbezogene Selbstversorgungsleistungen eines ambulanten Pflegedienstes genutzt werden kann, ist dies bei Pflegegrad 1 möglich. Das bedeutet, dass Betroffene den Betrag beispielsweise für die Unterstützung durch einen Pflegedienst beim Duschen oder Baden einsetzen können.

Welche Hilfsmittel stehen bei Pflegegrad 1 zur Verfügung?

Spezielle Pflegehilfsmittel erleichtern den Alltag sowohl für Betroffene als auch für ihre Angehörigen und können in vielen Fällen kostenlos über die Pflegekasse bezogen werden. Beispiele für Pflegehilfsmittel sind:

- technische Hilfsmittel wie Rollatoren, Haltegriffe oder höhenverstellbare Betten

- Sanitärausstattung wie Duschstühle, Haltegriffe oder rutschfeste Matten

- Verbrauchsmaterialien wie Desinfektionsmittel, Bettschutzeinlagen oder Handschuhe

Es gibt spezielle Pflegeboxen, die die wichtigsten Utensilien zur Pflege enthalten. Diese Boxen werden nicht standardmäßig gefüllt, sondern sind von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich. Ein Vergleich lohnt sich also auf jeden Fall. Achten Sie bei Ihrer Wahl am besten auch darauf, dass Sie den Inhalt der Box bei Bedarf anpassen können.

Zuschüsse

- Zuschüsse für Maßnahmen zur Wohnraumanpassung wie dem Einbau von Treppenliften, Türverbreiterungen, um die Nutzung von Rollstühlen oder Rollatoren zu erleichtern oder den Umbau des Badezimmers, zum Beispiel den Einbau einer bodengleichen Dusche. Hier gibt es bei der Pflegekasse bereits ab Pflegegrad 1 einen Zuschuss von bis zu 4.180 Euro.

- Finanziert wird auch der Basistarif eines Hausnotrufes, um Hilfe zu holen, wenn es zu brenzligen Situationen kommt.

- Der Wohngruppenzuschuss ist für Betroffene attraktiv, die nicht alleine wohnen möchten. Mit dieser finanziellen Unterstützung kann der Einzug in eine Pflege-Wohngruppe erfolgen.

- Die Anschubfinanzierung dient der Gründung einer Pflegewohngruppe mit maximal vier Bewohnern.

- Entlastungsbeträge für kleinere unterstützende Dienstleistungen, die den Alltag angenehmer machen, wie Haushaltshilfen, Alltagsbegleiter oder Betreuungsangebote. Beispiele sind Hilfe beim Einkaufen, Begleitung zu Arztterminen oder die Teilnahme an sozialen Aktivitäten. Voraussetzung ist, dass ein anerkannter Dienstleister die Leistungen erbringt. [4] Der Entlastungsbetrag wird nicht direkt ausgezahlt, sondern über Rechnungen abgerechnet. Pflegebedürftige oder ihre Angehörigen müssen die entsprechenden Belege bei der Pflegekasse einreichen, die dann die Kosten bis zur maximalen Höhe von 131 Euro monatlich erstattet. Bei den Entlastungsangeboten existieren in jedem Bundesland unterschiedliche Bestimmungen, die festlegen, welche spezifischen Dienstleistungen erstattet werden können und welche Anbieter nach den jeweiligen Landesregelungen als zertifiziert gelten. Diese regionalen Unterschiede bedeuten, dass Pflegebedürftige und ihre Angehörigen sich genau über die lokalen Vorschriften informieren müssen, um die Entlastungsangebote optimal und rechtssicher nutzen zu können.

Überblick: So hoch ist die finanzielle Unterstützung bei Pflegegrad 1

| Intervall | Leistung | Höhe/Umfang der Zuschüsse |

| monatlich | Entlastungsbetrag | 131 Euro |

| Pflegehilfsmittel | 42 Euro monatlich | |

| Hausnotruf | 25,50 Euro | |

| Wohngruppenzuschuss | 224 Euro | |

| einmalig | Wohnumfeldverbesserung | bis zu 4.180 Euro je Maßnahme |

| Anschubfinanzierung | 2.613 Euro (maximal 10.452 Euro je Wohngemeinschaft) |

Wie beantrage ich die Zuschüsse?

Für Pflegehilfsmittel gilt, dass viele nach ärztlicher Verordnung von der Pflegekasse gestellt werden. Dies gilt insbesondere für kostenintensive Hilfen wie Pflegebetten oder Rollstühle. Möchten Sie eine Wohnumfeldverbesserung vornehmen, muss der Antrag vor dem Umbau bei der Pflegekasse gestellt werden. In vielen Fällen ist ein Kostenvoranschlag erforderlich, der die geplanten Maßnahmen und deren Kosten detailliert auflistet. Bei anderen Maßnahmen können Sie die Rechnung nach Durchführung einreichen, zum Beispiel bei der Nutzung bestimmter Bewegungsgruppen. Informieren Sie sich am besten immer dann, wenn Sie etwas planen, damit Ihnen hier kein Geld entgeht, das Ihnen zusteht.

Welche Leistungen werden nicht übernommen?

Menschen mit dem zugesprochenen Pflegegrad 1 können ihr Leben zum Großteil selbst bestimmen und bestreiten. Aus diesem Grund entfallen Leistungen wie Pflegegeld, Pflegesachleistungen sowie Kurzzeitpflege oder die Tages-, Nacht- und vollstationäre Pflege und die Verhinderungspflege. Um die Kosten dieser Leistungen erstattet zu bekommen, wird mindestens der zweite Pflegegrad benötigt. In manchen Fällen gibt es aber trotzdem Möglichkeiten: Sprechen Sie bei Bedarf am besten direkt mit der Pflegekasse, um eine optimale individuelle Lösung zu finden. Hilfe finden Sie auch bei Pflegestützpunkten, den örtlichen Auskunfts- und Beratungsstellen für Menschen mit Pflegebedarf und deren Angehörige.

So beantragen Sie Pflegegrad 1

- 1. Schritt – Antrag bei der Pflegekasse stellen: Den Antrag stellen Sie der Pflegekasse der jeweiligen Krankenkasse desjenigen, der den Pflegegrad benötigt. Diese stellt Ihnen in der Regel ein Formular per Post oder auf der Internetseite zur Verfügung. Im Normalfall genügt auch ein formloses Schriftstück.

- 2. Schritt – Vorbereitung auf die Begutachtung: Dokumentieren Sie den Umfang der täglich benötigten Unterstützung in Form eines Pflegeprotokolls. Am besten protokollieren Sie den Tagesablauf über mehrere Wochen. Tragen Sie alle ärztlichen Unterlagen, Diagnosen oder Entlassberichte zusammen, damit die notierten Einschränkungen bei der Begutachtung nachvollziehbar sind.

- 3. Schritt – Begutachtung durch den MD oder Medicproof: Nach Antragstellung beauftragt die Pflegekasse bei gesetzlichen Kassen den Medizinischen Dienst und bei privaten Kassen Medicproof, um den Pflegebedarf zu prüfen. In der Regel findet die Prüfung dort statt, wo der Pflegebedürftige lebt, sie kann aber auch nur aufgrund der Aktenlage erfolgen. Der Gutachter vergibt anhand eines standardisierten Systems (NBA: Neues Begutachtungsassessment) Punkte, nach denen der Pflegegrad bemessen wird.

- 4. Schritt – Bescheid durch die Pflegekasse: Das erstellte Gutachten wird an die Pflegekasse gesendet. Abhängig davon erhalten Sie eine Bewilligung oder Ablehnung. Bei einer Ablehnung enthält der Bescheid die Begründung.

Wie widerspreche ich dem Pflegegrad?

Falls es zu einer Ablehnung kommt und Sie den Pflegebedarf höher einschätzen oder der Gutachter wichtige Aspekte übersehen hat, können Sie innerhalb eines Monats schriftlich Widerspruch einlegen. Dazu verfassen Sie ein Schreiben, in dem Sie detailliert begründen, warum die Einstufung falsch ist, und beziehen Sie sich dabei auf die Kriterien der Begutachtung. Fügen Sie Ihrem Schreiben auch Arztberichte, Pflegetagebücher oder Stellungnahmen von Pflegekräften bei. Daraufhin erfolgt eine erneute Begutachtung, die den Pflegebedarf neu bewertet. Pflegeberater oder juristische Fachstellen können Ihnen bei der Formulierung des Widerspruchs helfen.

Diese 5 Dinge sollten Sie beachten

- Beeinträchtigungen können sich verschlechtern. Planen Sie regelmäßige Überprüfungen, um gegebenenfalls einen höheren Pflegegrad zu beantragen.

- Viele Gemeinden bieten zusätzliche Unterstützungsleistungen wie Seniorenbetreuung, Fahrdienste oder Freizeitaktivitäten an, die Sie nutzen können.

- Angehörige können Pflegekurse besuchen, die speziell für die Unterstützung von Menschen mit Pflegegrad geeignet sind. Diese helfen, einfache Pflegehandlungen und den Umgang mit Hilfsmitteln zu erlernen. In erster Linie sind die Pflegekurse, die es auch online gibt, darauf bedacht, pflegenden Angehörigen das komplexe Pflegefachwissen in ein gutes und umfangreiches Basiswissen für die häusliche Pflege von Angehörigen zusammenzufassen.

- Für alle Sach- und Entlastungsleistungen müssen Rechnungen von zertifizierten Dienstleistern eingereicht werden. Private Helfer können nicht über die Pflegekasse finanziert werden.

- Kosten für Pflegeleistungen oder Umbauten können unter bestimmten Voraussetzungen steuerlich geltend gemacht werden. Informieren Sie sich über mögliche Abzüge.

Fazit

Der Pflegegrad 1 stellt eine wichtige Säule im deutschen Pflegesystem dar, indem er Menschen mit geringem Unterstützungsbedarf gezielt fördert. Obwohl die Leistungen im Vergleich zu höheren Pflegegraden begrenzt sind, bieten sie dennoch wertvolle Hilfen zur Alltagsbewältigung und Erhaltung der Selbstständigkeit. Der monatliche Entlastungsbetrag, Zuschüsse für Wohnumfeldverbesserungen und der Anspruch auf Pflegeberatung sind dabei besonders hervorzuheben. Um diese Unterstützung optimal zu nutzen, ist es für Betroffene und ihre Angehörigen entscheidend, sich umfassend über die Voraussetzungen, verfügbaren Leistungen und Antragsprozesse zu informieren. Ein proaktiver Ansatz bei der Beantragung und Nutzung der Leistungen kann die Lebensqualität spürbar verbessern und dazu beitragen, dass Menschen mit leichtem Pflegebedarf länger in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können. Letztlich unterstreicht der Pflegegrad 1 den präventiven Ansatz in der Pflegepolitik, indem er frühzeitig Unterstützung bietet und somit möglicherweise eine Verschlechterung des Pflegezustands verlangsamen oder sogar verhindern kann.

Pflegegrad 1: Häufig gestellte Fragen

Ab wann kann ich Pflegegrad 1 beantragen?

Der Pflegegrad 1 kann beantragt werden, sobald die ersten dauerhaften Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit auftreten. Die Einschränkungen müssen seit mindestens sechs Monate bestehen.

Wie lange dauert es, bis ein Bescheid über den Pflegegrad vorliegt?

Nach Einreichung des Antrags dauert es in der Regel vier bis sechs Wochen, bis die Pflegekasse eine Entscheidung trifft. Verzögerungen können auftreten, wenn Unterlagen fehlen oder der Begutachtungstermin verschoben wird. Sollte die Bearbeitung länger als 25 Tage dauern, haben Sie Anspruch auf eine pauschale Entschädigung.

Wie können Angehörige die Pflege eines Menschen mit Pflegegrad 1 zusätzlich unterstützen?

Angehörige können neben der Organisation von Hilfsmitteln und dem Einsatz des Entlastungsbetrags auch durch regelmäßige Besuche, Unterstützung bei der Strukturierung des Alltags oder bei der Medikamenteneinnahme helfen.

Wie kann ich Hilfsmittel beantragen, die nicht in der Pflegehilfsmittelliste enthalten sind?

Hilfsmittel, die nicht auf der Standardliste stehen, können mit einem ärztlichen Attest beantragt werden. Die Pflegekasse prüft die Notwendigkeit individuell.

Was passiert, wenn sich der Zustand verschlechtert und Pflegegrad 1 nicht mehr ausreicht?

Bei Verschlechterung des Zustands kann ein Höherstufungsantrag bei der Pflegekasse gestellt werden. Eine erneute Begutachtung durch den Medizinischen Dienst (MD) wird durchgeführt, um den neuen Pflegebedarf zu ermitteln.

Quellen

[1] „§ 14 SGB 11 – Einzelnorm“. Gesetze-im-internet.de, https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_11/__14.html. Zugegriffen 31. Januar 2025.

[2] Spahn, Bundesgesundheitsminister Jens. „MDK-Reformgesetz“. BMG, https://www.bundesgesundheitsministerium.de/mdk-reformgesetz.html. Zugegriffen 30. Januar 2025.

[3] „Leistungen bei Pflegegrad 1“. BMG, https://www.bundesgesundheitsministerium.de/pflege-zu-hause/leistungen-bei-pflegegrad-1.html. Zugegriffen 30. Januar 2025.

[4] „Schulung und Anerkennung nach Pflegestärkungsgesetzen“. Bayern.de, https://www.stmelf.bayern.de/bildung/hauswirtschaft/schulung-und-anerkennung-nach-pflegestaerkungsgesetzen/index.html. Zugegriffen 31. Januar 2025.