Bei einer schweren Beeinträchtigung der Selbstständigkeit ist eine zuverlässige Unterstützung im Alltag unerlässlich. Der Pflegegrad 4 stellt in Deutschland sicher, dass Betroffene Zugang zu umfangreichen Leistungen und Hilfen erhalten – sowohl im häuslichen Umfeld als auch in stationären Einrichtungen. Diese Leistungen reichen von finanziellen Zuschüssen über pflegerische Betreuung bis hin zu wohnumfeldverbessernden Maßnahmen. Angehörige können ebenso entlastet werden wie die pflegebedürftige Person selbst. Eine sorgfältige Beantragung und Einstufung ist dabei entscheidend. So entsteht die Grundlage für eine bedarfsgerechte Versorgung und mehr Lebensqualität im Pflegealltag.

- Was ist Pflegegrad 4?

- Wie unterscheidet sich Pflegegrad 4 von den anderen Pflegegraden?

- Welche typischen Krankheitsbilder führen häufig zu einer Einstufung in Pflegegrad 4?

- Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um Pflegegrad 4 zu erhalten?

- Wer stellt Pflegegrade fest?

- Welche Leistungen stehen Personen mit Pflegegrad 4 zu?

- Welche Zuschüsse erhält man bei Pflegegrad 4?

- Wie läuft die Beantragung von Pflegegrad 4 ab? [Schritt-für-Schritt]

- Widerspruch: Wie widerspreche ich dem Pflegegrad?

- Welche Vor- und Nachteile bieten häusliche Pflege und stationäre Pflegeeinrichtungen für Personen mit Pflegegrad 4?

- Diese 5 Dinge sollten Sie beachten

- Fazit

- Pflegegrad 4: Häufig gestellte Fragen

- Quellen

Alles auf einen Blick:

- Pflegegrad 4 ist der zweithöchste von fünf Pflegegraden und wird Menschen mit schwersten Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit zugesprochen.

- Voraussetzung ist eine Pflegebedürftigkeit, die durch ein Gutachten des Medizinischen Dienstes (MD) festgestellt wird.

- Es gibt umfangreiche Leistungen wie Pflegegeld, Pflegesachleistungen, Entlastungsbeträge und Zuschüsse.

- Pflegegrad 4 gilt sowohl im häuslichen Umfeld als auch in stationären Pflegeeinrichtungen.

- Ein Widerspruch ist möglich, wenn Sie mit der Einstufung nicht einverstanden sind.

Was ist Pflegegrad 4?

Menschen mit Pflegegrad 4 haben eine sehr schwere Beeinträchtigung der Selbstständigkeit und benötigen umfangreiche Hilfe im Alltag. In diesem Fall stehen verschiedene Versorgungsmodelle zur Auswahl, wie etwa die Kombinationspflege, bei der Leistungen aus der ambulanten Pflege mit dem Pflegegeld kombiniert werden. Dabei übernimmt eine Pflegeperson – häufig ein Angehöriger – einen Teil der Versorgung, während zusätzlich ein ambulanter Pflegedienst eingesetzt wird. Für Pflegebedürftige, die in stationären Einrichtungen leben, gelten einrichtungseinheitliche Eigenanteile. Das bedeutet, dass alle Bewohner einer Einrichtung – unabhängig vom jeweiligen Pflegegrad – denselben Eigenanteil für die pflegerischen Leistungen zahlen.

Die Leistungen der Pflegeversicherung, zum Beispiel das Pflegegeld oder Pflegesachleistungen, werden in vielen Fällen kalenderjährlich abgerechnet. Daher ist es wichtig, die Ansprüche und mögliche Entlastungsbeträge innerhalb des jeweiligen Kalenderjahres optimal zu nutzen. Achten Sie darauf, dass dieser Punkt bei der Pflegeberatung nicht zu kurz kommt.

Wie hoch ist der Pflegebedarf bei Pflegegrad 4?

In der Regel besteht bei Pflegegrad 4 ein täglicher Pflegebedarf von mehreren Stunden, oft auch während der Nacht. Angehörige oder professionelle Pflegekräfte müssen regelmäßig unterstützend eingreifen, um die notwendigen Pflegemaßnahmen sicherzustellen. Die intensive Betreuung erfordert eine sorgfältige Planung und Koordination, um den individuellen Bedürfnissen des Pflegebedürftigen gerecht zu werden.

Wie unterscheidet sich Pflegegrad 4 von den anderen Pflegegraden?

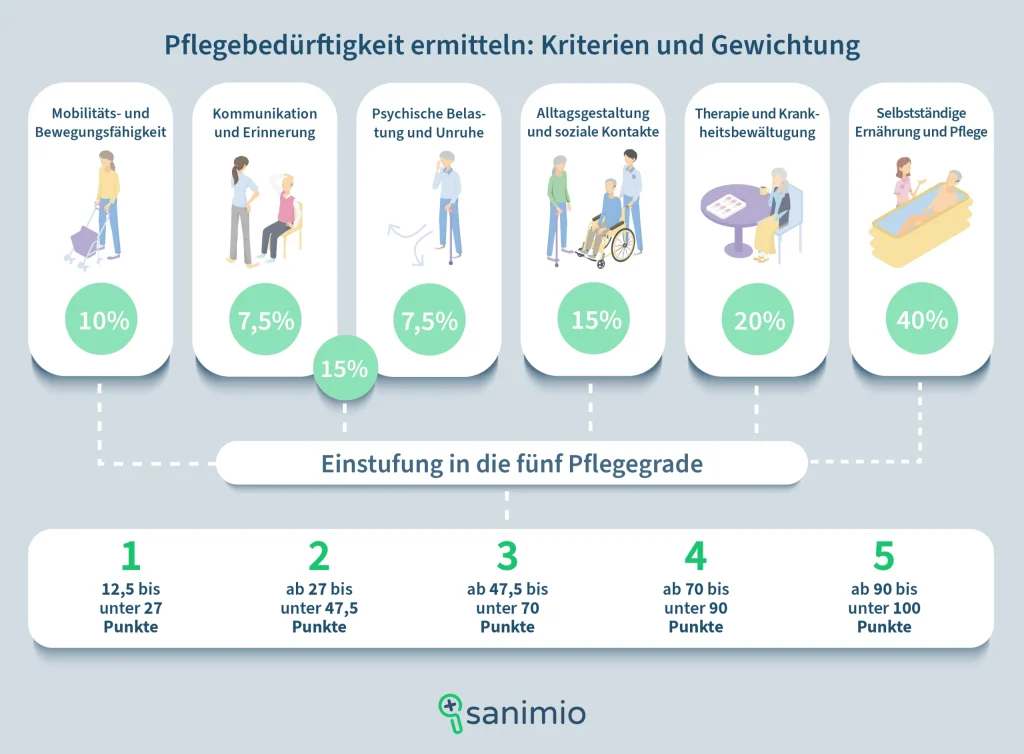

Die Pflegegrade reichen von 1 bis 5 und bilden eine abgestufte Skala der Selbstständigkeit und des Unterstützungsbedarfs. Pflegegrad 4 ist der zweithöchste Pflegegrad und steht für „schwerste Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit“. Im Vergleich zu den anderen Pflegegraden bedeutet dies einen erheblich höheren Bedarf an Unterstützung und Pflege.

Übersicht: Unterschiede der Pflegegrade 1 bis 5

| Pflegegrad | Beschreibung und Unterstützungsbedarf | Pflegegeld und Pflegesachleistungen (ambulant) pro Monat | Punktzahl |

|---|---|---|---|

| Pflegegrad 1 |

|

| 12,5 bis unter 27 Punkte |

| Pflegegrad 2 |

|

| 27 bis unter 47,5 Punkte |

| Pflegegrad 3 |

|

| 47,5 bis unter 70 Punkte |

| Pflegegrad 4 |

|

| 70 bis unter 90 Punkte |

| Pflegegrad 5 |

|

| 90 bis 100 Punkte |

Welche typischen Krankheitsbilder führen häufig zu einer Einstufung in Pflegegrad 4?

Wer in den Pflegegrad 4 eingestuft wird, leidet häufig an chronischen oder fortschreitenden Erkrankungen. Diese Krankheitsbilder können sowohl körperlicher als auch psychischer Natur sein:

- fortgeschrittene Demenz: Betroffene verlieren zunehmend die Fähigkeit, ihren Alltag selbstständig zu bewältigen

- Schlaganfall mit schweren Lähmungen: nach einem schweren Schlaganfall können erhebliche motorische Einschränkungen auftreten

- Parkinson im fortgeschrittenen Stadium: fortgeschrittene Parkinson-Erkrankungen führen zu starken Bewegungseinschränkungen und erhöhter Sturzgefahr

- Multiple Sklerose mit schweren Bewegungseinschränkungen: im Spätstadium der Multiplen Sklerose können erhebliche motorische Defizite auftreten

- schwere Depressionen: Sie führen häufig zu völliger Antriebslosigkeit, Selbstvernachlässigung und sozialem Rückzug; Pflegebedürftige können alltägliche Aufgaben wie Körperpflege, Essenszubereitung oder Arztbesuche nicht mehr allein bewältigen; auch die Medikamenteneinnahme oder das Strukturieren des Tages fällt oft schwer

- weitere relevante Erkrankungen: Persönlichkeitsstörungen oder Psychosen, wenn sie mit massiver Desorientierung, Realitätsverlust oder Fremd- und Eigengefährdung einhergehen

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um Pflegegrad 4 zu erhalten?

Bei verschiedenen Einschränkungen im Alltag sollten Sie Arztberichte, Entlassungsbriefe oder Diagnosen vorlegen, um diese belegen zu können. Dabei ist es nicht unbedingt von Bedeutung, dass die einzelnen Einzelfaktoren besonders schwer sind, denn es zählt die Kombination. Somit können auch Menschen mit mehrfachen mittelgradigen Einschränkungen durch die Summierung in Pflegegrad 4 eingestuft werden.

Dazu zählen:

- täglicher Unterstützungsbedarf in mehreren Bereichen des Lebens

- eingeschränkte kognitive Fähigkeiten

- Nachweis über mindestens sechsmonatige Pflegebedürftigkeit

Sammeln Sie alle nötigen und hilfreichen Unterlagen vorab, um sie beim Gutachtergespräch vorlegen zu können. Besonders aussagekräftig sind aktuelle Facharztbefunde, Verlaufsdokumentationen und neuropsychologische Tests wie der MMST bei Demenz. Der MMST (Mini-Mental-Status-Test) ist ein standardisiertes Verfahren zur Einschätzung kognitiver Fähigkeiten – insbesondere bei Verdacht auf Demenz. Er dient dazu, Gedächtnis, Orientierung, Aufmerksamkeit, Sprache und Rechenfähigkeit zu überprüfen und Veränderungen im Verlauf der Erkrankung zu erkennen.

Lassen Sie sich von Ihrem Hausarzt oder einem Facharzt eine Pflegeprognose schreiben. Eine klare Beschreibung der zu erwartenden Pflegebedürftigkeit sorgt für mehr Transparenz im Antragsverfahren. [1]

Welche Kriterien gibt es für die Pflegebegutachtung?

Die zentrale Frage lautet: Wie gut kann sich eine Person selbst versorgen und ihren Alltag gestalten – unabhängig von der Ursache? Um diese Frage zu beantworten, bewertet der medizinische Dienst (MD) bei einem Besuch des Antragstellers sechs Lebensbereiche, die als Module bezeichnet werden. Die ermittelten Ergebnisse werden gemäß den festgelegten Berechnungsregeln (§ 15 SGB XI) zusammengeführt. Dabei wird für jedes Modul sowohl ein Summenwert als auch ein gewichteter Punktwert bestimmt.

Etwas anders werden die Module „kognitive und kommunikative Fähigkeiten“ (Modul 2) und „Verhaltensweisen und psychische Problemlagen“ (Modul 3) berechnet. Hier zählt nicht ihre Summe, sondern nur die höhere Punktzahl fließt mit 15 Prozent Anteil ein.

Die sechs Module der Begutachtung

| Modul | Was wird beurteilt? | Gewichtung |

| 1. Mobilität |

| 10 Prozent |

| 2. kognitive und kommunikative Fähigkeiten |

| (entweder Modul 2 oder 3 wird gewertet) |

| 3. Verhaltensweisen und psychische Problemlagen |

| 15 Prozent (wenn Modul 2 nicht gewertet wird) |

| 4. Selbstversorgung |

| 40 Prozent |

| 5. Bewältigung und selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen |

| 20 Prozent |

| 6. Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte |

| 15 Prozent |

Wer stellt Pflegegrade fest?

Gesetzlich Versicherte erhalten Besuch vom Medizinischen Dienst (MD), Privatversicherte von Medicproof. Die Pflegekasse selbst entscheidet formal über den Pflegegrad, orientiert sich dabei aber vollständig an der Empfehlung des Gutachtens. Es handelt sich dabei nicht um ein medizinisches Gutachten im engeren Sinne, sondern um eine sozialrechtliche Bewertung der Alltagskompetenz. Auch wenn medizinische Diagnosen eine Rolle spielen, stehen Funktionsverluste und Unterstützungsbedarf im Vordergrund.

Wie funktioniert die Begutachtung für den Pflegegrad 4?

Der Gutachter – eine speziell ausgebildete Pflegefachkraft oder ein Arzt – besucht die pflegebedürftige Person in ihrem Wohnumfeld, um sie im Alltag zu erleben. Nach der Sichtung und Prüfung der vorhandenen medizinischen Unterlagen erfolgt ein Gespräch, das etwa eine Stunde dauert. [2] Nach dem Besuch wird das Ergebnis schriftlich an die Pflegekasse übermittelt, die dann den Bescheid versendet.

Nach Eingang Ihres Antrags auf Pflegeleistungen bietet Ihnen die Pflegekasse innerhalb von zwei Wochen eine Pflegeberatung an – darauf haben Sie einen gesetzlichen Anspruch.

In diesem Gespräch erhalten Sie und Ihre Angehörigen individuelle Unterstützung bei der Auswahl passender Leistungen aus der Pflegeversicherung. Zudem gibt die Pflegekasse hilfreiche Tipps zur Organisation der Pflege und informiert über weitere Beratungs- und Unterstützungsangebote.

Darum sollten Sie die Beratungstermine einhalten

Pflegebedürftige, die Pflegegeld erhalten, sind verpflichtet, regelmäßige Beratungseinsätze durchzuführen. Für Personen mit Pflegegrad 2 oder Pflegegrad 3 ist ein solcher Einsatz halbjährlich erforderlich, während bei Pflegegrad 4 oder 5 ein vierteljährlicher Rhythmus gilt, weil sich die Situation schnell verschlimmern kann. Der erste Beratungseinsatz muss im häuslichen Umfeld stattfinden; danach kann jede zweite Beratung bis zum 31. März 2027 auch per Video erfolgen. Es ist ratsam, frühzeitig Termine zu vereinbaren, um die Fristen einzuhalten und von der kontinuierlichen Beratung zu profitieren.

Versäumt man den vorgeschriebenen Beratungseinsatz, muss dieser nachgeholt werden. Wird die Nachholfrist ebenfalls nicht eingehalten, führt dies zunächst zu einer Kürzung des Pflegegeldes um 50 Prozent. Bei erneutem Versäumnis im folgenden Zeitraum entfällt das Pflegegeld vollständig. Ein nachgeholter Beratungseinsatz wird für beide Zeiträume anerkannt, sodass kein weiterer Einsatz im selben Halbjahr oder Quartal notwendig ist. [3]

Welche Leistungen stehen Personen mit Pflegegrad 4 zu?

Personen mit Pflegegrad 4 haben Anspruch auf umfangreiche Leistungen sowohl im häuslichen als auch im stationären Bereich. Dazu zählen Pflegegelder und Sachleistungen.

| Leistung | Details |

|---|---|

| finanzielle Leistungen |

|

| Sachleistungen |

|

Wie hoch sind die finanziellen Unterstützungen bei Pflegegrad 4?

| Leistung | Betrag pro Monat beziehungsweise Jahr |

| Pflegegeld (bei häuslicher Pflege durch Angehörige) | 800 Euro/Monat |

| Pflegesachleistungen (bei Pflege durch Dienstleister) | 1.859 Euro/Monat |

| Hausnotruf | bis zu 25,50 Euro monatlich |

| Kombinationsleistungen | anteilig möglich |

| Entlastungsbetrag | 131 Euro/Monat |

| Kurzzeitpflege | 1.854 Euro/Jahr |

| teilstationäre Pflege (Tagespflege/Nachtpflege) | 1.685 Euro/Jahr |

| Wohnraumanpassung | bis zu 4.180 Euro (einmalig) |

| Verhinderungspflege | 1.685 Euro/Jahr |

| Wohngruppenzuschlag | 224 Euro/Monat |

| vollstationäre Pflege | 1.855 Euro/Monat |

| Pflegehilfsmittel zum Verbrauch | 42 Euro/Monat |

| digitale Pflegeanwendungen | bis zu 53 Euro monatlich |

Bei vollstationärer Pflege erhalten Sie – zum Beispiel im Gegensatz zur Kurzzeitpflege – keine zusätzlichen Leistungen, da die vollständige Versorgung durch das Pflegeheim abgedeckt ist. Wenn Sie sich für die Pflege zuhause entscheiden, können Sie zwischen Pflegegeld, Pflegesachleistungen oder einer Kombination aus beidem wählen. 2025 wurden die Beträge angepasst, 2028 ist eine weitere Erhöhung vorgesehen, die sich nach der Kerninflationsrate der kommenden Jahre orientiert.

Welche Sachleistungen gibt es bei Pflegegrad 4?

Sachleistungen erhalten Pflegebedürftige, die durch einen ambulanten Pflegedienst betreut werden. Diese Leistungen werden nicht an die Betroffenen ausgezahlt, es wird direkt mit der Pflegekasse abgerechnet. Der monatliche Höchstbetrag bei Pflegegrad 4 liegt bei 1.859 Euro und er richtet sich nach dem tatsächlichen Aufwand. Wird der Höchstbetrag nicht vollständig genutzt, kann der Rest für Kombinationsleistungen oder private Pflegehilfen verwendet werden. Denn: Pflegesachleistungen können mit Pflegegeld kombiniert werden, wenn sich Angehörige und ein Pflegedienst gemeinsam um die Pflege kümmern. In diesem Fall wird das Pflegegeld anteilig gekürzt – je mehr Sachleistungen genutzt werden, desto weniger Pflegegeld wird gezahlt. Nicht vollständig genutzte Pflegesachleistungen können teilweise (bis zu 40 Prozent) für zusätzliche Betreuungs- und Entlastungsleistungen verwendet werden – zusätzlich zum monatlichen Entlastungsbetrag von 131 Euro.

Unter die Sachleistungen fallen:

- Grundpflege (Waschen, Ankleiden, Essen anreichen)

- Hilfe bei der Mobilität

- hauswirtschaftliche Unterstützung (unter anderem Putzen, Kochen, Wäsche waschen)

- Medikamentengabe, Verbandswechsel, Kontrolle von Vitalwerten (sofern nicht über die Krankenkasse abgedeckt)

- Betreuungsleistungen, zum Beispiel bei Demenz oder psychischen Erkrankungen

Pflegebedürftige mit Pflegegrad 4 haben auch Anspruch auf teilstationäre Tages- und Nachtpflege, die zusätzlich zu Pflegegeld oder Sachleistungen finanziert wird – ohne Anrechnung auf andere Budgets.

Was ändert sich ab dem 1. Juli 2025?

Ab dem 1. Juli 2025 gilt ein gemeinsamer Jahresbetrag von 3.539 Euro für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege.

Pflegebedürftige können diesen Gesamtbetrag flexibel für beide Leistungen innerhalb eines Kalenderjahres nutzen. Die bisherigen Übergangsregelungen entfallen damit.

Beide Pflegeformen sind ab Juli 2025 gleichgestellt:

- Maximaldauer: jeweils bis zu 8 Wochen pro Jahr

- Pflegegeld: wird in beiden Fällen für bis zu 4 Wochen zur Hälfte weitergezahlt

- Wegfall der Vorpflegezeit: Die bisher erforderliche 6-monatige Vorpflegezeit für die Verhinderungspflege entfällt – eine kurzfristige Inanspruchnahme ist nun möglich.

Welche Besonderheiten gelten für Personen im Pflegeheim?

Bei stationärer Pflege entfallen Pflegegeld und ambulante Pflegesachleistungen, da die Pflege nicht mehr zu Hause, sondern vollstationär in einer Einrichtung erfolgt. Stattdessen zahlt die Pflegeversicherung bei Pflegegrad 4 pauschal 1.855 Euro an das Pflegeheim. Der Restbetrag muss durch Eigenanteile, Sozialhilfe oder gegebenenfalls Angehörige gedeckt werden.

Welche Hilfsmittel stehen bei Pflegegrad 4 zur Verfügung?

Pflegehilfsmittel sollen dazu beitragen, die Pflege zu erleichtern, Beschwerden zu lindern oder dem Pflegebedürftigen ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Es wird unterschieden zwischen technischen Hilfsmitteln und zum Verbrauch bestimmten Pflegehilfsmitteln.

| Hilfsmittelart | Beispiele | Besonderheit |

| technische Hilfsmittel |

| in der Regel ist eine Beantragung und Verordnung durch den Arzt notwendig |

| Verbrauchshilfsmittel |

| Abrechnung erfolgt ohne Rezept direkt über die Pflegekasse |

Welche Zuschüsse erhält man bei Pflegegrad 4?

Pflegegrad 4 eröffnet den Zugang zu einmaligen oder zweckgebundenen Unterstützungen, um größere Anschaffungen oder bauliche Maßnahmen zu tätigen. Dazu gehören unter anderem:

- Wohngruppenzuschuss für gemeinschaftliches Wohnen in Pflege-WGs

- für Hausnotrufsysteme: Übernahme der Installationskosten inklusive laufender Kosten bis zu einem bestimmten Betrag

- Pflegekurse für Angehörige

- einmaligen Betrag von 4.180 Euro für Anpassungsmaßnahmen wie einen Treppenlift

- von KfW oder Bundesländern zum Beispiel Förderungen für barrierefreies Umbauen

- Förderprogramme der Pflegekasse für technische Assistenzsysteme

Wie läuft die Beantragung von Pflegegrad 4 ab? [Schritt-für-Schritt]

- Pflegegradantrag stellen: Bevor Sie Leistungen aus der Pflegeversicherung erhalten können, müssen Sie den entsprechenden Antrag stellen. Dieser erfolgt formlos – schriftlich, telefonisch oder per E-Mail – bei der zuständigen Pflegekasse.

- Beauftragung des Gutachtens: Nach Antragseingang bestätigt die Pflegekasse schriftlich den Beginn des Verfahrens und beauftragt ein Gutachten.

- Besuch durch den MD oder den Prüfdienst privater Kassen: In der Regel erfolgt innerhalb von zwei Wochen ein Besuch durch den zuständigen Gutachter im Wohnumfeld. Diese Zeit sollten Sie nutzen, um die Begutachtung vorzubereiten, indem Sie Unterlagen zusammentragen.

- Gutachtenerstellung: Der Gutachter erstellt seinen Bericht und sendet ihn an die Pflegekasse.

- Entscheidung der Pflegekasse: Die Pflegekasse prüft das Gutachten und vergibt den Pflegegrad.

- Bescheid der Pflegekasse erhalten: In der Regel erhalten Sie innerhalb von fünf Wochen nach Antragstellung die Mitteilung über den zugewiesenen Pflegegrad.

Wie lange dauert das Verfahren zur Einstufung in Pflegegrad 4?

Nach Antragstellung haben die Pflegekassen grundsätzlich zwei Wochen Zeit, einen Beratungstermin mit Ihnen zu vereinbaren. Für die Entscheidung über den Pflegegrad stehen ihnen bis zu 25 Arbeitstage zur Verfügung. Diese Frist beginnt mit Eingang des vollständigen Antrags bei der Pflegekasse. Sie umfasst auch die Terminvergabe sowie die Durchführung und Auswertung der Begutachtung.

In akuten Fällen – etwa nach einem Krankenhausaufenthalt – muss die Entscheidung innerhalb von einer Woche erfolgen, wenn:

- eine ambulante Versorgung zu Hause sonst nicht möglich ist

- die Entlassung unmittelbar bevorsteht

- der Antragsteller dies ausdrücklich verlangt

Hält die Kasse diese Fristen nicht ein, kann kostenfrei eine sogenannte „Untätigkeitsklage“ vor dem Sozialgericht eingereicht werden. Vorher sollten Sie sie allerdings schriftlich zur Entscheidung auffordern und eine siebentägige Frist setzen. Zusätzlich muss die Pflegekasse nach Fristablauf für jede begonnene Woche der Fristüberschreitung unverzüglich 70 Euro an den Antragsteller auszahlen. [4]

Widerspruch: Wie widerspreche ich dem Pflegegrad?

Wenn Sie der Meinung sind, dass der festgestellte Pflegegrad nicht den tatsächlichen Bedarf abbildet, können Sie innerhalb eines Monats nach Erhalt des Bescheids Widerspruch einlegen. Dieser muss schriftlich bei der Pflegekasse eingehen und darf ein formloser Brief sein, der zunächst die Bitte um Überprüfung beinhaltet. Später muss sie durch eine ausführliche Begründung ergänzt werden. Dabei ist es hilfreich, gezielt auf Inhalte des Gutachtens einzugehen und konkrete Pflegebedarfe darzulegen, die im Gutachten nicht oder unzureichend berücksichtigt wurden.

Der Widerspruch führt dazu, dass entweder das ursprüngliche Gutachten nochmals geprüft oder ein neues Gutachten erstellt wird. Häufig wird ein Zweitgutachter beauftragt. Kommt es wieder zu einer ablehnenden Entscheidung, kann als nächster Schritt Klage beim Sozialgericht erhoben werden – kostenfrei und ohne Anwaltszwang.

In welchen Fällen lohnt sich ein Widerspruch besonders?

Ein Widerspruch ist insbesondere dann sinnvoll, wenn das Gutachten offensichtliche Mängel aufweist oder wichtige pflegeerschwerende Faktoren übersehen wurden. Gerade bei psychischen und kognitiven Einschränkungen kommt es oft zu Fehleinschätzungen, weil diese schwer messbar sind. Auch bei Tagesformschwankungen kann der Gutachter ein zu positives Bild erhalten, was den tatsächlichen Bedarf nicht widerspiegelt. In solchen Fällen ist es wichtig, mit Pflegetagebüchern, Arztberichten und schriftlichen Schilderungen des Alltags gegenzusteuern.

Welche Vor- und Nachteile bieten häusliche Pflege und stationäre Pflegeeinrichtungen für Personen mit Pflegegrad 4?

- In der häuslichen Pflege bleibt die vertraute Umgebung erhalten, was vor allem bei kognitiven Einschränkungen wie Demenz von großem Vorteil ist. Gleichzeitig erfordert diese Variante oft ein hohes Maß an Organisation, Zeit und Kraft durch Angehörige. Ambulante Dienste können dabei entlasten, stoßen aber bei sehr hohem Pflegebedarf an Grenzen.

- Stationäre Einrichtungen bieten hingegen professionelle Rund-um-die-Uhr-Betreuung, was gerade bei nächtlichem Unterstützungsbedarf oder bei nicht mehr tragbaren Belastungen der Angehörigen eine sinnvolle Alternative ist. Allerdings kann der Umzug ins Heim auch mit Verlust an Selbstbestimmung und Eingewöhnungsschwierigkeiten verbunden sein.

Vergleich: häusliche vs. stationäre Pflege

| Kriterium | häusliche Pflege | stationäre Pflege |

|---|---|---|

| Umgebung | vertraut | fremd, aber professionell betreut |

| Betreuung | individuell | rund um die Uhr |

| Kosten | oft günstiger, mit Pflegegeld möglich | höhere Eigenanteile trotz Pflegesatz |

| Entlastung Angehörige | begrenzt, abhängig von Unterstützung | vollständig, aber oft mit Schuldgefühlen behaftet |

| Selbstbestimmung | höher | teilweise eingeschränkt |

| Flexibilität | Anpassung an persönliche Routinen | feste Strukturen und Abläufe |

Diese 5 Dinge sollten Sie beachten

- Pflegekassen sind gesetzlich verpflichtet, individuelle Pflegeberatungen anzubieten – auch vor der Begutachtung. Diese Beratungen helfen nicht nur bei der Antragstellung, sondern zeigen auch, welche Leistungen sinnvoll miteinander kombiniert werden können und wie Sie das Budget optimal ausschöpfen.

- Neben der gesetzlichen Pflegeversicherung gibt es weitere Stellen, die ergänzend unterstützen – zum Beispiel Sozialämter, Stiftungen, Wohlfahrtsverbände oder Programme auf Landesebene.

- Viele Ablehnungen und zu niedrige Einstufungen resultieren aus unvollständigen oder unpräzisen Angaben. Sozialverbände wie der VdK oder der SoVD, Pflegestützpunkte und Pflegeberater helfen bei der richtigen Formulierung, in der Regel kostenfrei oder zu geringen Kosten.

- Neben Verhinderungspflege oder Pflegezeit im Beruf können auch Alltagsbegleiter, ehrenamtliche Besuchsdienste oder Tagespflegen eine Entlastung sein. Je früher Sie sich um ein stabiles Pflege-Netzwerk kümmern, desto weniger Belastung entsteht für Angehörige.

- Auch zwischen zwei offiziellen Begutachtungen können sich Pflegebedarfe verschärfen – zum Beispiel durch Stürze, Krankenhausaufenthalte oder das Fortschreiten einer Erkrankung. Halten Sie solche Entwicklungen schriftlich fest, etwa durch ein Pflegetagebuch oder Arztberichte und kontaktieren Sie die Pflegekasse.

Fazit

Ob häusliche Pflege mit Unterstützung von Angehörigen oder professionelle Versorgung im Heim – Pflegegrad 4 lässt viele Wahlmöglichkeiten zu. Entscheidend ist, dass alle Beteiligten gut informiert sind und die Leistungen in Anspruch nehmen, die individuell am besten passen. Denn je nach Lebenssituation, familiärem Umfeld und gesundheitlichem Zustand der pflegebedürftigen Person können sich die Bedürfnisse stark unterscheiden. Die Pflegeversicherung stellt hierfür ein breites Spektrum an finanziellen und praktischen Hilfen zur Verfügung – von Pflegegeld und Pflegesachleistungen über Zuschüsse für Wohnraumanpassungen bis hin zu vollstationären Pflegeangeboten. Auch Kombinationen aus verschiedenen Leistungen sind möglich und oft sinnvoll, um eine möglichst passgenaue Versorgung sicherzustellen. Wichtig ist, sich frühzeitig mit den vorhandenen Optionen auseinanderzusetzen, Beratungsmöglichkeiten zu nutzen – etwa durch Pflegestützpunkte oder Pflegeberater – und gemeinsam mit allen Beteiligten eine individuelle Lösung zu finden. So kann trotz der Herausforderungen, die ein hoher Pflegebedarf mit sich bringt, ein Höchstmaß an Lebensqualität und Selbstbestimmung erhalten bleiben.

Pflegegrad 4: Häufig gestellte Fragen

Wie oft wird der Pflegegrad 4 überprüft?

Bei Pflegegrad 4 erfolgt die Wiederbegutachtung meist alle drei Jahre, um zu überprüfen, ob sich der Gesundheitszustand verbessert oder verschlechtert hat. Bei einer Verschlechterung kann aber jederzeit ein Antrag auf Höherstufung gestellt werden.

Kann man bei Pflegegrad 4 noch zu Hause wohnen?

Ja. Viele Menschen mit Pflegegrad 4 leben weiterhin im eigenen Zuhause – mit Unterstützung durch Angehörige, Pflegedienste und Alltagshilfen. Entscheidend ist, dass die notwendige Pflege tatsächlich sichergestellt werden kann.

Welche Wohnformen sind bei Pflegegrad 4 möglich?

Neben dem klassischen Pflegeheim und der häuslichen Pflege gibt es alternative Wohnformen wie ambulant betreute Wohngruppen oder betreutes Wohnen.

Gibt es spezielle Entlastungen für pflegende Angehörige bei Pflegegrad 4?

Ja, pflegende Angehörige haben Anspruch auf Verhinderungspflege, Pflegekurse, Rentenversicherungsbeiträge, Pflegezeit im Beruf und regelmäßige Beratung. Diese Entlastungen sollen verhindern, dass Angehörige durch die Pflege selbst gesundheitlich oder beruflich überfordert werden.

Quellen

[1] „Antragsverfahren“. BMG, https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege/online-ratgeber-pflege/pflegebeduerftig-was-nun.html. Zugegriffen 3. April 2025.

[2] „Pflegebegutachtung“. Medizinischerdienst.de, https://www.medizinischerdienst.de/versicherte/pflegebegutachtung. Zugegriffen 3. April 2025.

[3] Wie oft und wo findet der Beratungseinsatz für Pflegebedürftige statt?“ Die Techniker, https://www.tk.de/techniker/pflegeversicherung/ueberblick-pflegeleistungen-pflegegrade/zu-hause-gepflegt/beratungseinsatz-bei-pflegegeld/intervall-beratungseinsatz-und-konsequenz-bei-nichterfuellung-2089620. Zugegriffen 3. April 2025.

[4] „§ 18c SGB XI Entscheidung über den Antrag, Fristen“. Sozialgesetzbuch-sgb.de, https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbxi/18c.html. Zugegriffen 3. April 2025.