Ein faltbarer Elektrorollstuhl ermöglicht Menschen mit Mobilitätseinschränkungen mehr Unabhängigkeit und zwar nicht nur im Alltag, sondern auch unterwegs, etwa auf Reisen oder bei Arztbesuchen. Doch obwohl die Vorteile auf der Hand liegen, ist ein faltbarer Elektrorollstuhl nicht für jeden erschwinglich. Deshalb liegt die Idee nahe, ihn von der Krankenkasse übernehmen zu lassen. Wer eine Kostenübernahme durch die Krankenkasse in Erwägung zieht, sieht sich mit Formularen und medizinischen Prüfungen konfrontiert, die auf den ersten Blick überfordernd wirken können. Beginnend mit der Frage, wer Anspruch hat und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, gibt es noch eine Reihe anderer Punkte, die bei der Beantragung eine wichtige Rolle spielen.

- Was ist ein faltbarer Elektrorollstuhl?

- Wann übernimmt die Krankenkasse einen faltbaren Elektrorollstuhl?

- Welche Rolle spielt die Art der Mobilitätseinschränkung?

- Welche Voraussetzungen gelten für eine Kostenübernahme?

- Welche Alternativen zum faltbaren Elektrorollstuhl können von der Kasse vorgeschlagen werden?

- So beantragen Sie einen faltbaren E-Rollstuhl bei der Krankenkasse

- Muss der Antrag ärztlich begründet werden?

- Welche Unterlagen werden benötigt?

- Gibt es Formulare oder Vordrucke für die Beantragung eines faltbaren Elektrorollstuhl?

- Was passiert bei Rückfragen oder Nachforderungen?

- Was kann ich tun, wenn die Krankenkasse den Antrag auf einen faltbaren E-Rollstuhl ablehnt?

- Faltbarer elektrischer Rollstuhl: Gibt es Leih- oder Testgeräte über Sanitätshäuser?

- Wer liefert das Gerät aus und wer übernimmt Wartung und Service?

- Diese 5 Dinge sollten Sie beachten

- Fazit

- Faltbarer Elektrorollstuhl Krankenkasse: Häufig gestellte Fragen

- Quellen

Alles auf einen Blick:

- Ein faltbarer Elektrorollstuhl kann von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen werden, sofern die medizinische Notwendigkeit nachgewiesen wird.

- Voraussetzung ist die Eintragung des Modells mit Hilfsmittelnummer im Hilfsmittelverzeichnis des GKV-Spitzenverbands.

- Eine ausführliche ärztliche Begründung sowie der Nachweis einer dauerhaften Mobilitätseinschränkung sind zwingend erforderlich.

- Sanitätshäuser übernehmen in der Regel die Antragstellung und beraten bei Modellauswahl und Formalitäten.

- Im Falle einer Ablehnung besteht ein Widerspruchsrecht. Ein medizinisch begründeter Einspruch kann Erfolg haben.

Was ist ein faltbarer Elektrorollstuhl?

Ein faltbarer Elektrorollstuhl wird vor allem von aktiven Personen genutzt, die viel unterwegs sind oder reisen. Diese Rollstühle lassen sich in wenigen Sekunden platzsparend zusammenklappen und können daher leicht im Kofferraum des Autos, im Zug oder sogar im Flugzeug mitgenommen werden. Auch Menschen mit begrenztem Platz im Innenbereich profitieren von der Bauweise eines faltbaren E-Rollstuhls. Er verfügt über einen mehrstufigen Faltmechanismus, der den Rahmen kompakt zusammenklappt, um Transport und Verstauung zu erleichtern. Dabei werden Rückenlehne, Armlehnen und Fußstützen häufig umgeklappt oder abgenommen, während der Rahmen mittig so gefaltet wird, dass die Seiten sich zusammenziehen und der Rollstuhl schmaler wird. Die meisten Modelle verwenden einen manuellen Faltvorgang über spezielle Griffe und Hebel, während moderne Geräte auch vollautomatische Systeme mit Fernbedienung bieten.

Ein faltbarer Elektrorollstuhl bietet im Alltag eine hohe Flexibilität, vorausgesetzt das Modell passt zum Nutzer. Für den einen ist ein kleiner Wendekreis wichtig, für den nächsten ein sehr leicht zu bedienende Faltmechanismus, für den anderen eine individuell einstellbare Sitzposition und die passende Sitzbreite. Da es am Markt viele unterschiedliche Anbieter gibt, lohnt sich ein genauer Vergleich bei den funktionalen und ergonomischen Aspekten. Wichtig ist außerdem, frühzeitig zu klären, ob das gewünschte Modell von der Krankenkasse übernommen wird.

Neben den faltbaren Modellen gibt es auch elektrische Rollstühle, die sich in mehrere handliche Einzelteile wie Rahmen, Sitz und Antriebseinheit auseinandernehmen lassen, um den Transport und die Lagerung zu erleichtern. Im Unterschied zu faltbaren Rollstühlen, die als Ganzes kompakt zusammengeklappt werden, wird ein zerlegbarer Rollstuhl meist teils werkzeuglos in separate Komponenten zerlegt. Dadurch lässt er sich besonders platzsparend im Auto, Flugzeug oder anderen Verkehrsmitteln verstauen und bietet maximale Transportflexibilität. Allerdings erfordert das Zerlegen und Wiederzusammenbauen etwas mehr Zeit und Aufwand, sodass zerlegbare Rollstühle nicht ganz so schnell einsatzbereit sind wie faltbare Modelle.

Welche Anbieter gibt es?

- Ergoflix

- Bischoff & Bischoff

- MC Seniorenprodukte (Eigenmarke)

- Excel

- Airwheel

- Vermeiren

- Antar

Günstigere faltbare Elektrorollstühle sind bereits ab etwa 900 bis 1.200 Euro erhältlich. Spezialisierte oder Schwerlastmodelle, etwa für Personen mit höherem Gewicht oder speziellen Anforderungen, können aber auch bis zu 8.000 Euro oder mehr kosten.

Was kostet mich ein faltbarer Elektrorollstuhl trotz Kassenleistung?

Versicherte zahlen bei Genehmigung eine Zuzahlung von zehn Prozent, mindestens fünf und höchstens zehn Euro, außer Sie sind von der Zuzahlung befreit.

Wann übernimmt die Krankenkasse einen faltbaren Elektrorollstuhl?

Faltbare Elektrorollstühle können von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen werden, wenn sie als medizinisch notwendiges Hilfsmittel gemäß § 33 SGB V anerkannt werden. Eine Voraussetzung dafür ist, dass eine dauerhafte Mobilitätseinschränkung besteht und ein einfacheres Hilfsmittel, wie etwa ein Standardrollstuhl oder ein Modell mit Zusatzantrieb, bei diesem Grad der Beeinträchtigung nicht ausreicht. Die Entscheidung über die Bewilligung fällt im Einzelfall und beruht auf ärztlicher Verordnung, medizinischer Begründung sowie der Angemessenheit und Wirtschaftlichkeit des beantragten Modells.

Wann gilt ein faltbarer E-Rollstuhl als medizinisch notwendiges Hilfsmittel?

Ein faltbarer Elektrorollstuhl gilt dann als medizinisch notwendiges Hilfsmittel, wenn er zur Wiederherstellung, Erhaltung oder Verbesserung der Grundmobilität erforderlich ist. Die Notwendigkeit muss klar ärztlich begründet sein und darf nicht auf Komfort oder persönlichen Wunsch beruhen. Auch die Wirtschaftlichkeit spielt eine Rolle: Der Rollstuhl muss zweckmäßig und ausreichend sein. Das heißt, er darf nicht übermäßig oder luxuriös ausgestattet sein.

Was gilt für Sondermodelle oder Komfortwünsche?

Weil faltbare Elektrorollstühle bereits eine Sonderform innerhalb der Hilfsmittelversorgung darstellen, ist es umso wichtiger zwischen medizinisch notwendiger Ausstattung und Komfortmerkmalen zu unterscheiden. Letztere gehen über das Maß des Notwendigen hinaus. Denn nicht jeder Komfortvorteil ist auch wirklich medizinisch notwendig. Ausstattungen, die in den Bereich „Komfort“ oder „Design“ fallen, sind grundsätzlich nicht Teil der Kassenleistung, sondern müssen in der Regel aus eigener Tasche bezahlt werden. Die Vereinbarung eines sogenannten wirtschaftlichen Aufpreises muss vor Vertragsabschluss erfolgen und schriftlich fixiert sein. Das Sanitätshaus muss den Versicherten genau über die Eigenbeteiligung informieren.

Das gilt zum Beispiel für:

- besonders leichte Batterien mit erweiterter Reichweite für Reisen

- edle Materialien wie Lederbezüge oder Carbonrahmen

- intelligente Assistenzsysteme ohne therapeutischen Nutzen

- extra starke Motoren oder Offroad-Bereifung für Outdoor-Aktivitäten

- Sitzheizung oder Belüftung

- individuelles Farbdesign oder LED-Beleuchtung

- Vernetzungsfunktionen (Bluetooth, GPS-Ortung)

- Sondersteuerungen, die keine medizinische Indikation haben zum Beispiel via App

Allerdings gibt es bei den Mobilitätshilfen auch Ausnahmen bei den Komfortmerkmalen. Sie können dann von der Kasse übernommen werden, wenn sie nachweislich medizinisch notwendig sind. In solchen Fällen ist eine detaillierte ärztliche Begründung erforderlich, die darlegt, warum genau diese Ausstattung eines Elektrorollstuhls zur Sicherung der Mobilität und nicht aus Komfortgründen erforderlich ist.

Beispiele:

- Leichtbauweise bei schwerer Muskelschwäche oder eingeschränkter Greiffunktion

- Spezialsteuerung bei neurologischen Ausfällen (z. B. Kopf- oder Kinnsteuerung bei ALS)

- längere Akkureichweite bei regelmäßigen Therapiefahrten ohne Ladeinfrastruktur

Gibt es eine Hilfsmittelnummer im Hilfsmittelverzeichnis?

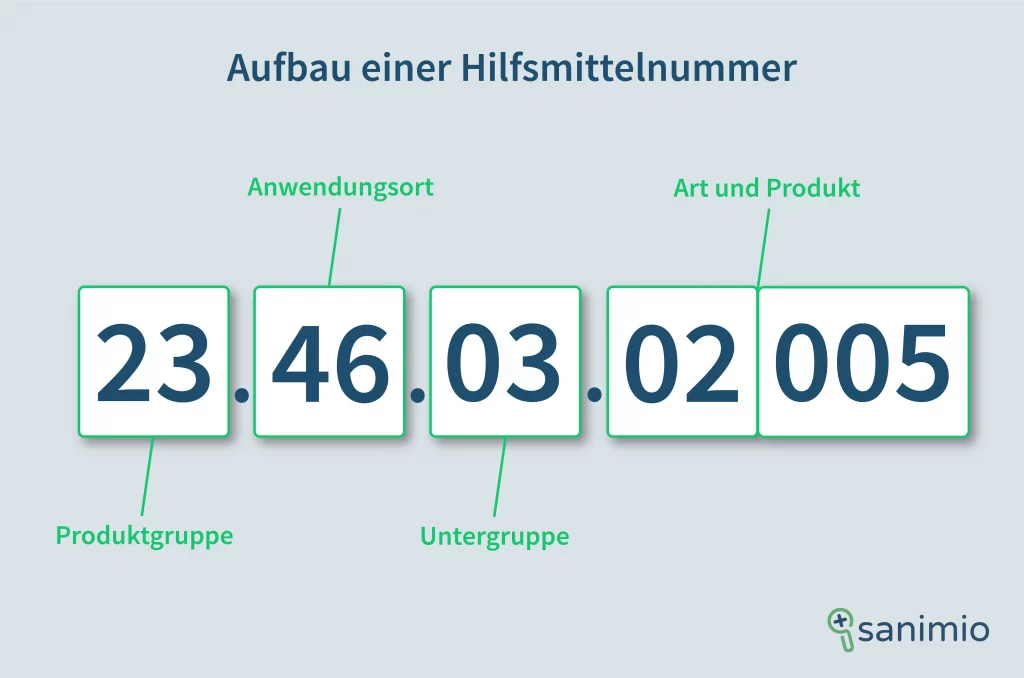

Geprüfte und gelistete Modelle verfügen über eine Hilfsmittelnummer, die im Hilfsmittelverzeichnis des GKV-Spitzenverbands zu finden ist. Damit ist dokumentiert, dass das Produkt technisch geeignet, wirtschaftlich und medizinisch zweckmäßig ist. Es gilt somit als vertraglich anerkannt und erstattungsfähig. Typischerweise finden Sie die Hilfsmittelnummer für faltbare Elektrorollstühle unter der Produktgruppe 18.50.05.xxxx. Die ersten Ziffern geben die Produktgruppe und -untergruppe an, während die letzten vier Zahlen das konkrete Modell kennzeichnen.

Was bedeutet die Hilfsmittelnummer konkret?

- geprüft, technisch geeignet und medizinisch sinnvoll

- einem bestimmten Versorgungsbereich zugeordnet (z. B. Rollstühle, Elektroantrieb)

- entspricht den Vorgaben zur Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Funktionalität nach § 33 SGB V

Welche Rolle spielt die Art der Mobilitätseinschränkung?

Je ausgeprägter und dauerhafter die Grundmobilität eingeschränkt ist, desto wahrscheinlicher ist eine Kostenübernahme. Die Grundmobilität umfasst die Fortbewegung in der Wohnung, zur Toilette, Küche oder Haustür. Wenn dies ohne Hilfsmittel nicht möglich ist, wird die Versorgung mit einem Elektrorollstuhl grundsätzlich anerkannt, sofern keine einfachere Lösung machbar ist. Ob ein faltbares Modell notwendig ist, wird anhand der individuellen Lebensumstände und körperlichen Einschränkungen bewertet. Das bedeutet: Wer in einer kleinen Wohnung mit engen Türen lebt und vielleicht sogar den Rollstuhl nicht immer braucht, für den kann ein faltbares Modell die bessere Wahl sein.

Beispiele für medizinische Gründe

- neuromuskuläre Erkrankungen wie Muskeldystrophie oder Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) im fortgeschrittenen Stadium

- Multiple Sklerose mit starker Ermüdbarkeit oder ausgeprägten Gangunsicherheiten

- Lähmungen nach Schlaganfall oder bei Querschnittslähmung

- schwere chronische Herz- oder Lungenerkrankungen, die körperliche Belastung einschränken

- unkontrollierbare Schmerzen bei Bewegung, zum Beispiel infolge fortgeschrittener Arthrose

Welche Rolle spielt der Pflegegrad bei der Bewilligung eines Elektrorollstuhls?

Ein anerkannter Pflegegrad, egal ob Pflegegrad 1 oder Pflegegrad 5 kann eine wichtige unterstützende Funktion im Antragsprozess übernehmen, ist aber für die Genehmigung keine Voraussetzung und auch kein Garant dafür. Grundsätzlich gilt aber: Je höher der Pflegegrad, desto größer ist in der Regel die Wahrscheinlichkeit, dass ein Rollstuhl als notwendig anerkannt wird. Vor allem dann, wenn die weiteren Bedingungen wie eine ärztliche Begründung und ein geeigneter Modellvorschlag erfüllt sind. Legen Sie dem Antrag also bei einem anerkannten Pflegegrad auf jeden Fall eine Kopie des Bescheids bei. Die Begutachtungsprotokolle des Medizinischen Dienstes zur Pflegeeinstufung enthalten nämlich auch Aussagen zu Ihrer Mobilität, die Ihre Argumentation stärken können.

Welche Voraussetzungen gelten für eine Kostenübernahme?

- Es liegt eine dauerhafte Mobilitätseinschränkung vor, die die selbstständige Fortbewegung ohne fremde Hilfe erheblich einschränkt.

- Der Versicherte ist körperlich nicht mehr in der Lage, einen manuellen Rollstuhl eigenständig zu bedienen, oder benötigt regelmäßig Unterstützung bei der Fortbewegung.

- Die Nutzung eines Standard-Elektrorollstuhls ist aus verschiedenen Gründen nicht möglich, beispielsweise aufgrund enger Wohnverhältnisse oder fehlender Transportmöglichkeiten.

- Der Rollstuhl ist notwendig, um weiterhin aktiv am öffentlichen Leben teilzunehmen, also um zur Arbeit, zu Therapien oder zur Ausübung sozialer Kontakte zu gelangen.

- Ein Arzt hat eine medizinische Verordnung mit Diagnosen, ICD-Codes und einer individuellen Begründung ausgestellt.

- Das beantragte Modell ist im Hilfsmittelverzeichnis gelistet und verfügt über eine gültige Hilfsmittelnummer.

- Der Antrag wird über ein Sanitätshaus oder einen anderen zugelassenen Leistungserbringer gestellt, der die fachlich-technische Versorgung begleitet.

Die Krankenkasse prüft dabei streng entlang gesetzlicher Vorgaben, insbesondere nach § 33 SGB V, ob eine Hilfsmittelversorgung in der beantragten Form tatsächlich notwendig ist. Nur wenn sämtliche Bedingungen erfüllt sind, besteht ein Rechtsanspruch auf die Leistung.

Mögliche Begründungen, die Aussicht auf Erfolg bringen

- Platzmangel in der Wohnung, der den Einsatz eines großen Standardmodells unmöglich macht, beispielsweise bei schmalen Türen, kleinen Fluren oder Altbauwohnungen

- häufiger Transport des Rollstuhls im Auto, etwa für Arzttermine, Therapien oder Fahrten zur Tagespflege; nur faltbare Modelle lassen sich in gängigen PKW verstauen

- körperliche Einschränkungen, die eine eigenständige Nutzung schwerer Rollstühle unmöglich machen, wie beispielsweise eingeschränkte Armkraft oder Muskelschwäche

- wechselnde Aufenthaltsorte, etwa bei Pflege zwischen mehreren Haushalten oder zwischen stationärem und ambulantem Aufenthalt

Abgrenzung zur privaten Nutzung

Viele Betroffene gehen davon aus, dass faltbare Modelle auch dann beantragt werden können, wenn sie lediglich für Spaziergänge, Ausflüge oder längere Wege außer Haus gedacht sind. Doch genau hier greift eine klare Abgrenzung der Kasse. Elektrorollstühle werden in der Regel nur dann bewilligt, wenn sie auch für die Mobilität im häuslichen Umfeld benötigt werden. Das bedeutet: Wenn der Betroffene seine Grundbedürfnisse im Wohnraum ohne Hilfsmittel nicht mehr selbstständig erfüllen kann, beispielsweise zur Toilette gehen oder Essen zubereiten, ist die medizinische Notwendigkeit gegeben.

Lassen Sie sich von einem Sanitätshaus beraten, wie Sie den Versorgungsbedarf auf das häusliche Umfeld fokussieren. Eine nachvollziehbare Argumentation steigert nämlich die Chance auf Bewilligung erheblich. Das Sanitätshaus kann dabei helfen, die technische Notwendigkeit des Modells zu dokumentieren, beispielsweise durch Maßzeichnungen, Gewichtsvergleiche und die Erfassung der Transportmöglichkeiten. Diese Informationen sollten dem Antrag beigefügt werden. Einige Sanitätshäuser bieten sogar Vor-Ort-Besichtigungen an, um die Eignung eines Rollstuhls im häuslichen Umfeld zu prüfen und zu dokumentieren.

Der Rollstuhl wird nur genehmigt, wenn ein Standardmodell nicht ausreicht

Um einen faltbaren Elektrorollstuhl über die Krankenkasse zu erhalten, müssen Sie überzeugend darlegen können, dass ein Standard-Elektrorollstuhl oder ein manuell betriebenes Modell Ihren medizinischen und funktionalen Anforderungen nicht genügt. Das liegt an den höheren Kosten für diese Art Rollstühle, weswegen die Krankenkasse genauer die Sicherstellung der wirtschaftlichen Versorgung prüft, zu der sie verpflichtet ist. Das heißt: Ein Hilfsmittel darf nicht über das medizinisch Notwendige hinausgehen. Daher muss im Antrag detailliert erläutert werden, warum nicht auch eine kostengünstigere Variante ausreichend ist.

Welche Alternativen zum faltbaren Elektrorollstuhl können von der Kasse vorgeschlagen werden?

Die Krankenkasse ist grundsätzlich dazu verpflichtet, ein medizinisch notwendiges Hilfsmittel bereitzustellen, allerdings unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit. Das bedeutet: Die Kasse kann den Einsatz eines kostengünstigeren Standardmodells oder sogar eines anderen Hilfsmittels vorschlagen, wenn sie der Auffassung ist, dass dieses den individuellen Bedarf ebenso gut abdeckt wie das ursprünglich beantragte Modell. Voraussetzung ist jedoch, dass das empfohlene Hilfsmittel in Funktion und Nutzen tatsächlich gleichwertig ist, also die gesundheitlichen Einschränkungen im Alltag in vergleichbarer Weise ausgleicht. Das sogenannte „Wirtschaftlichkeitsgebot“ (§ 12 SGB V) darf nicht dazu führen, dass die Versorgung unzureichend ist oder den Betroffenen in seiner Selbstständigkeit oder Teilhabe beschränkt.

Wird Ihnen ein alternatives Modell angeboten, sollten Sie prüfen, ob es in Ihrer konkreten Lebenssituation praktikabel und angemessen ist. Falls nicht, können Sie medizinische oder alltagsbezogene Gründe vorbringen, die gegen die „wirtschaftlichere“ Alternative sprechen, wie zum Beispiel unzureichende Transportmöglichkeiten, Einschränkungen im Wohnumfeld, körperliche Voraussetzungen oder Pflegeaspekte.

Übersicht alternativer Hilfsmittel

| Hilfsmittel | Vorteil | Nachteil |

|---|---|---|

| Standard-Elektrorollstuhl |

|

|

| manueller Rollstuhl mit Zusatzantrieb |

|

|

| elektrischer Mobilitätsscooter (Elektromobil) |

|

|

| Gehhilfen oder Rollatoren |

|

|

So beantragen Sie einen faltbaren E-Rollstuhl bei der Krankenkasse

- ärztliches Rezept für die Mobilitätshilfe einholen: Ihr Hausarzt oder ein Facharzt stellt eine Verordnung aus, auf der die medizinische Notwendigkeit festgehalten wird. Wichtig: Das Rezept sollte den ICD-Code, die Diagnose und Hinweise auf Mobilitätseinschränkungen enthalten.

- Sanitätshaus aufsuchen und Modell auswählen: Gemeinsam mit dem Fachpersonal des Sanitätshauses wird ein geeignetes, gelistetes Modell ausgewählt, das den Anforderungen entspricht. Faltbare Modelle müssen mit einer gültigen Hilfsmittelnummer versehen sein.

- Sanitätshaus stellt Kostenvoranschlag und Antragsunterlagen zusammen: Neben dem Rezept sind ein Kostenvoranschlag, eine medizinische Begründung, eventuell auch Wohnungsfotos oder Pflegegradnachweise erforderlich.

- Antrag wird bei der Krankenkasse eingereicht: Das Sanitätshaus übernimmt die formale Einreichung. Die Unterlagen müssen vollständig sein und eine plausible Begründung enthalten.

- MDK-Begutachtung (falls notwendig): In unklaren Fällen oder bei höheren Kosten kann der Medizinische Dienst der Krankenkasse (MDK) hinzugezogen werden, um die medizinische Notwendigkeit zu bestätigen.

- Entscheidung durch die Krankenkasse: Nach Prüfung aller Unterlagen erfolgt die Genehmigung oder Ablehnung. Bei Genehmigung organisiert das Sanitätshaus die Lieferung, Einweisung und individuelle Anpassung des Rollstuhls.

Auch wenn das Sanitätshaus formal die Antragstellung übernimmt, bleiben Sie selbst der Antragsteller. Sie haben deshalb jederzeit das Recht auf Auskunft und Mitwirkung. So können Sie beispielsweise fehlende Unterlagen nachreichen oder auf Rückfragen reagieren.

5 Tipps für die Antragstellung für einen faltbaren Elektrorollstuhl

- Prüfen Sie, ob ein ärztliches Gutachten sinnvoll ist, insbesondere bei komplexeren Fällen oder wenn bereits früher Anträge abgelehnt wurden.

- Reichen Sie den Antrag nicht ohne Rücksprache mit dem Sanitätshaus bei der Kasse ein, da dies den Ablauf stören kann.

- Lassen Sie sich Kopien aller eingereichten Unterlagen aushändigen, um bei Rückfragen schnell reagieren zu können.

- Fragen Sie nach einem Eingangsdatum, wenn das Sanitätshaus den Antrag weiterleitet. Die Bearbeitungsfrist beginnt damit offiziell.

- Standardformulierungen wie „Patient hat Schwierigkeiten beim Gehen“ genügen nicht. Besser sind Formulierungen wie „Patient kann ohne Hilfe die Toilette nicht erreichen“, „Wohnung liegt im zweiten Stock ohne Aufzug – Treppensteigen nicht möglich“ oder „Patient lebt allein und hat keine tägliche Unterstützung durch Angehörige“.

Wie lange dauert die Bearbeitungsfrist bei der Krankenkasse?

Die Bearbeitungsfrist für einen Antrag auf ein Hilfsmittel ist in § 13 Absatz 3a SGB V geregelt. Sie beträgt:

- 3 Wochen ab dem Datum, an dem der vollständige Antrag bei der Krankenkasse eingegangen ist.

- 5 Wochen, wenn ein Gutachten (z. B. des Medizinischen Dienstes) notwendig ist.

Die Frist begint erst, wenn alle erforderlichen Unterlagen bei der Kasse vorliegen. Die Krankenkasse muss Sie schriftlich informieren, wenn sie den Medizinischen Dienst einschaltet. Andernfalls gilt trotzdem die Drei-Wochen-Frist. Wenn keine Entscheidung innerhalb der Frist erfolgt und keine Mitteilung über eine Verzögerung vorliegt, dürfen Sie das Hilfsmittel selbst beschaffen und Kostenerstattung verlangen. Das ist allerdings eine Ausnahme. Kommt es in diesem Zusammenhang zu Schwierigkeiten mit der Krankenkasse, ist eine rechtliche Beratung sinnvoll und oft notwendig. Wichtig ist daher: Bevor Sie ein Hilfsmittel auf eigene Kosten anschaffen, prüfen Sie genau, ob Sie das finanzielle Risiko tragen können. Denn eine nachträgliche Erstattung durch die Kasse ist nur in eng begrenzten Ausnahmefällen möglich.

Was gilt bei privaten Krankenversicherungen?

Die Erstattung erfolgt hier meist auf der Basis der medizinischen Notwendigkeit und der Tarifbedingungen. Es existiert kein einheitlicher Hilfsmittelkatalog; stattdessen entscheidet der individuelle Tarif, welche Hilfsmittel erstattet werden. Die Kostenerstattung läuft meist nach Vorlage einer ärztlichen Verordnung und Rechnung. Es gibt keine gesetzlich festgelegten Zuzahlungen und die Anzahl der erstatteten Hilfsmittel kann vom Tarif begrenzt sein. Zudem übernimmt die private Krankenversicherung nur dann die Kosten, wenn keine vorrangigen Leistungsträger wie zum Beispiel Unfallversicherungen zuständig sind. [1]

Muss der Antrag ärztlich begründet werden?

Eine ärztliche Begründung ist zwingend erforderlich, wenn Sie planen, einen faltbaren Elektrorollstuhl bei der gesetzlichen Krankenkasse zu beantragen. Das einfache Ausstellen eines Rezepts reicht nicht aus. Vielmehr erwartet die Kasse eine ausführliche, individualisierte und medizinisch fundierte Erläuterung, weshalb gerade dieses Hilfsmittel im konkreten Fall notwendig ist.

Was sollte die Begründung enthalten?

- Diagnose und medizinischer Hintergrund: Um welche Erkrankung handelt es sich? Ist sie chronisch oder fortschreitend? Gibt es funktionelle Ausfälle, zum Beispiel Lähmungen oder Muskelschwäche?

- konkrete Auswirkungen auf die Mobilität: Welche Einschränkungen bestehen im Alltag? Kann der Patient sich in der Wohnung nicht mehr selbstständig fortbewegen? Ist der Einsatz eines manuellen Rollstuhls nicht möglich?

- Warum ein Standardmodell nicht ausreicht: Gibt es Gründe, warum ein gewöhnlicher Elektrorollstuhl ungeeignet ist, beispielsweise aufgrund seiner Größe, weil er nicht transportfähig ist oder für den Nutzer zu schwer ist?

- Nutzen und Funktion des beantragten Hilfsmittels: Was verbessert sich konkret durch den Einsatz des faltbaren Modells? Ist dadurch Alltagsbewältigung, Pflegeentlastung oder Selbstständigkeit möglich?

Welche zusätzlichen (ärztlichen) Unterlagen sind von Vorteil?

- Entlassberichte aus Kliniken oder Reha-Einrichtungen

- Arztbriefe von Fachärzten, etwa Neurologen oder Orthopäden

- ergotherapeutische oder physiotherapeutische Stellungnahmen

- Nachweise über bestehende Therapien, die ohne Hilfsmittel nicht erreichbar wären

- Fotos der Wohnung, insbesondere von Engstellen, Türbreiten oder Aufzügen

- eine Auflistung der regelmäßigen Transportnotwendigkeiten

- eine Beschreibung der körperlichen Einschränkungen bei Bedienung oder Nutzung

Welche Unterlagen werden benötigt?

Damit Ihre Krankenkasse die Bewertung der medizinischen Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit vornehmen kann, bedarf es eines vollständig eingereichten Antrags mit allen nötigen Unterlagen. Fehlen relevante Informationen oder sind Angaben unklar, verzögert sich das Verfahren erheblich oder führt zur Ablehnung.

Pflichtunterlagen im Überblick

| Unterlagen | Details | ausstellende Stelle |

|---|---|---|

| ärztliche Verordnung (Rezept) |

| Hausarzt oder Facharzt |

| detaillierte medizinische Begründung als ergänzendes Schreiben zur Verordnung |

|

|

| Kostenvoranschlag mit Modellangaben |

|

|

Weitere mögliche Unterlagen

| Unterlage | Beschreibung |

|---|---|

| Pflegegradnachweis |

|

| Berichte aus Klinik oder Reha |

|

| Fotos oder Skizzen der Wohnung |

|

| Transportnachweise |

|

Gibt es Formulare oder Vordrucke für die Beantragung eines faltbaren Elektrorollstuhl?

Viele gesetzliche Krankenkassen stellen eigene Vordrucke für die Beantragung eines Hilfsmittels zur Verfügung, darunter auch insbesondere für Modelle mit Sonderausstattung wie faltbare Varianten. Diese standardisierten Formulare erleichtern nicht nur die Antragstellung und Prüfung, sondern dienen gleichermaßen dazu, die Bearbeitung zu beschleunigen und die Ablehnungsquote zu reduzieren. Dabei sollten Sie darauf achten, dass sich einige an den Arzt richten, andere an das Sanitätshaus und wieder andere an Sie selbst.

Wo bekomme ich die Formulare für die Beantragung?

| Unterlage | Beschreibung |

|---|---|

| Pflegegradnachweis |

|

| Berichte aus Klinik oder Reha |

|

| Fotos oder Skizzen der Wohnung |

|

| Transportnachweise |

|

Bitten Sie das Sanitätshaus explizit darum, nur aktuelle und kassenspezifische Formulare zu verwenden. Veraltete oder nicht angepasste Vordrucke können zu Rückfragen oder Ablehnungen führen. Fragen Sie im Vorfeld bei Ihrer Kasse nach, welche Formulare verpflichtend sind und ob es besondere Anforderungen für den Antrag auf einen faltbaren Elektrorollstuhl gibt.

Was passiert bei Rückfragen oder Nachforderungen?

Die gute Nachricht vorweg: Rückfragen oder Nachforderungen bedeuten erst einmal, dass die Kasse Ihren Antrag noch nicht abschließend bewerten konnte. Ziel ist es in diesen Fällen, Unklarheiten zu klären, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Daher ist es empfehlenswert, Rückmeldungen der Krankenkasse ernst zu nehmen und zügig zu reagieren, da die Bearbeitung sonst unterbrochen wird und es im schlimmsten Fall zur Ablehnung kommt. Das Sanitätshaus ist in der Regel der erste Ansprechpartner, wenn die Krankenkasse weitere Unterlagen oder Informationen benötigt.

Der übliche Ablauf:

- Die Krankenkasse informiert das Sanitätshaus über die Nachforderung.

- Das Sanitätshaus nimmt Kontakt mit dem Versicherten oder dem Arzt auf, um die Unterlagen zu vervollständigen.

- Nach Erhalt der fehlenden Informationen leitet das Sanitätshaus die Ergänzungen an die Krankenkasse weiter.

Was kann ich tun, wenn die Krankenkasse den Antrag auf einen faltbaren E-Rollstuhl ablehnt?

Auch wenn Ihr Antrag auf einen faltbaren Elektrorollstuhl abgelehnt wird, müssen Sie noch nicht aufgeben. Sie haben das Recht, gegen diese Entscheidung schriftlich Widerspruch einzulegen. Achten Sie hier aber genau auf die Widerspruchsfrist, die in dem Bescheid verzeichnet ist. Nicht selten wird ein Hilfsmittel im ersten Anlauf abgelehnt, aber nach einem gut begründeten Widerspruch doch noch bewilligt. Lassen Sie sich beim Widerspruch vom Sanitätshaus, Ihrem Arzt oder einer unabhängigen Beratungsstelle wie der Verbraucherzentrale oder einer Patientenberatungsstelle unterstützen.

So gehen Sie bei einem Widerspruch vor

- Ablehnungsschreiben sorgfältig lesen: Prüfen Sie, auf welchen Gründen die Ablehnung basiert. Ist es die fehlende medizinische Notwendigkeit? Wurde das Modell als unwirtschaftlich bewertet? Fehlen Unterlagen?

- Frist einhalten: Der Widerspruch muss innerhalb der Widerspruchsfrist bei der Krankenkasse eingehen. Maßgeblich ist das Datum auf dem Schreiben.

- Widerspruch schriftlich einreichen: Der Widerspruch sollte klar und sachlich formuliert sein und das Aktenzeichen sowie der Name des Versicherten sollten klar erkennbar sein. Nehmen Sie konkreten Bezug auf das Ablehnungsschreiben und erklären Sie ausdrücklich, dass Sie Widerspruch einlegen gegen den Bescheid.

- Begründung: Erläutern Sie genau, warum das Hilfsmittel medizinisch notwendig ist, zum Beispiel mit einer ergänzende ärztliche Stellungnahme oder einem Facharztbericht, mit einer Stellungnahme des Sanitätshauses zur technischen Notwendigkeit oder Fotos beziehungsweise einer Wohnraumbeschreibung.

- Unterstützung einholen: Nehmen Sie bei Bedarf eine Patientenberatung zur Hilfe. Das kann ein Sozialverband sein, eine Pflegeberatungsstelle oder auch die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB), die einen Beratungsatlas zur Verfügung stellt, damit Sie schnell vor Ort Hilfe bekommen. Diese Einrichtungen helfen Ihnen bei der Formulierung und Zusammenstellung der Unterlagen, zum Teil auch in Deutscher Gebärdensprache oder Lormen, einer Sprache für Taubblinde.

Faltbarer elektrischer Rollstuhl: Gibt es Leih- oder Testgeräte über Sanitätshäuser?

Viele Sanitätshäuser bieten bei Elektro-Rollstühlen Leih- oder Testgeräte an, sowohl zur Überbrückung der Zeit bis zur endgültigen Lieferung als auch zur praktischen Erprobung verschiedener Modelle vor der Antragstellung. Gerade bei faltbaren Elektrorollstühlen, die in Bezug auf Handling, Sitzkomfort, Transportfähigkeit oder Steuerung individuell sehr unterschiedlich ausfallen können, ist ein Test im Alltag dringend zu empfehlen. Dabei lassen sich Fragen klären wie: Ist der Sitz passend? Kann man mit dem Gewicht gut umgehen? Zudem lassen sich über Leihgeräte konkrete Anwendungssituationen dokumentieren, was die Begründung gegenüber der Krankenkasse deutlich stärkt. Empfehlenswert ist, dass Sie ein kurzes Tagebuch führen, in dem Sie festhalten, in welchen Alltagssituationen der Rollstuhl geholfen hat.

ERFAHRUNGSBERICHT FALTBARER ELEKTRISCHER ROLLSTUHL

Petra aus Ladbergen in Nordrhein-Westfalen ist aufgrund einer Rheuma-Erkrankung auf den Rollstuhl angewiesen. Statt sich dadurch einschränken zu lassen, hat sie sich für einen faltbaren elektrischen Rollstuhl entschieden.

Bildnachweis: © ergoflix Group GmbH

Wer trägt die Kosten für Leihgeräte?

- Testgeräte zur Auswahlentscheidung werden manchmal sogar kostenlos zur Verfügung gestellt, insbesondere, wenn anschließend ein Antrag über das jeweilige Sanitätshaus gestellt wird.

- Leihgeräte während der Genehmigungs- oder Lieferzeit können Teil der Kassenleistung sein, speziell wenn eine Versorgungslücke vorliegt. Das muss jedoch mit dem Sanitätshaus und gegebenenfalls der Krankenkasse abgestimmt werden.

- Komfort-Testmodelle oder Zusatzfunktionen wie besonders teure Sondermodelle können mitunter kostenpflichtig sein, wenn sie nicht zur Grundversorgung zählen.

Wer liefert das Gerät aus und wer übernimmt Wartung und Service?

Nach der Genehmigung durch die Krankenkasse wird der faltbare Elektrorollstuhl in der Regel von einem Sanitätshaus oder einem spezialisierten Reha-Dienstleister geliefert. Neben der Auslieferung übernehmen diese auch die individuelle Anpassung und die technische Einweisung. Für Versicherte entstehen dabei keine zusätzlichen Wege oder Kosten. Alle erforderlichen Leistungen sind Teil der Hilfsmittelversorgung. Laut den gesetzlichen Vorgaben umfasst diese nicht nur das Produkt selbst, sondern auch alle notwendigen Serviceleistungen, wie Transport, Einweisung, Wartung und Reparatur und die dafür anfallenden Kosten. Da das Hilfsmittel bei einer Genehmigung des Krankenkasse Eigentum des Sanitätshauses bleibt, ist dieses auch während der gesamten Versorgungsdauer für Funktionstüchtigkeit, Ersatzteile sowie regelmäßige Wartung und Reparatur verantwortlich. Dazu gehören:

- Routine-Inspektionen, meist einmal jährlich

- Austausch von Verschleißteilen wie Reifen, Akkus, Bremsen

- Reparaturen bei technischen Defekten

- Vor-Ort-Service bei größeren Ausfällen

Versicherte müssen nur dann zahlen, wenn ein Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde, zum Beispiel durch unsachgemäße Nutzung, fehlende Ladung oder mutwillige Zerstörung.

Was muss ich bei Defekten oder Störungen tun?

Wenden Sie sich direkt an das zuständige Sanitätshaus. Dieses organisiert in der Regel einen Vor-Ort-Termin zur Reparatur oder Abholung sowie ein Ersatzgerät, sofern eine Reparatur mehrere Tage in Anspruch nimmt. Die Rückgabe, der Umtausch oder die Entsorgung werden ausschließlich durch das Sanitätshaus vorgenommen.

Diese 5 Dinge sollten Sie beachten

- Faltbare Elektrorollstühle unterscheiden sich zum Teil enorm in Gewicht, Reichweite, Steuerung und Faltmechanismus. Probefahrten oder Testgeräte helfen, das passende Modell zu finden und beugen späteren Enttäuschungen vor.

- Elektrorollstühle müssen regelmäßig geladen werden, idealerweise über Nacht. Klären Sie, ob eine geeignete Stromquelle vorhanden ist und ob Verlängerungskabel, Ladeadapter oder der Ladeort zugänglich und sicher sind.

- Bei der Auswahl sollten Sie berücksichtigen, wie weit Sie sich täglich im Außenbereich fortbewegen, beispielsweise für Arzttermine, Einkäufe oder Spaziergänge. Viele Modelle haben stark unterschiedliche Reichweiten. Stimmen Sie den Akku auf Ihren Tagesbedarf ab, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden.

- Ein faltbarer E-Rollstuhl ist nur dann hilfreich, wenn die Zugänge, Türschwellen und Wege in Ihrer Wohnung oder zum Haus rollstuhltauglich sind. Lassen Sie daher gegebenenfalls Schwellenhilfen, Rampen oder Türverbreiterungen prüfen.

- Neben dem Elektro-Rollstuhl können auch andere Hilfsmittel wie Transferhilfen, ein Treppenlift, mobile Rampen oder Aufstehhilfen sinnvoll sein, insbesondere bei komplexeren Krankheitsbildern. Durch eine kombinierte Beantragung lassen sich Zeit und Aufwand sparen.

Fazit

Ein faltbarer Elektrorollstuhl kann für Menschen mit schweren Mobilitätseinschränkungen eine entscheidende Verbesserung der Lebensqualität bedeuten, insbesondere dann, wenn herkömmliche Modelle den persönlichen Anforderungen nicht gerecht werden. Die Krankenkasse übernimmt die Kosten für einen solchen elektrischen Rollstuhl jedoch nur unter klar definierten Voraussetzungen. Deshalb ist die Zusammenarbeit mit einem qualifizierten Sanitätshaus von großem Vorteil. Wer strukturiert vorgeht, realistische Erwartungen mitbringt und sich gut beraten lässt, hat bei entsprechendem Bedarf keine Probleme einen passenden faltbaren Elektrorollstuhl inklusive Service, Wartung und individueller Anpassung zu erhalten.

Faltbarer Elektrorollstuhl Krankenkasse: Häufig gestellte Fragen

Wie oft muss ein Elektrorollstuhl erneuert oder neu beantragt werden?

Im Regelfall beträgt die Nutzungsdauer eines Rollstuhls fünf bis sieben Jahre. Danach kann er aufgrund von Verschleiß oder veränderten Anforderungen ersetzt werden. Dafür ist erneut ein Antrag mit aktueller medizinischer Begründung erforderlich.

Wie lange dauert die Lieferung nach der Genehmigung?

In der Regel erfolgt die Lieferung innerhalb von ein bis drei Wochen nach Genehmigung. Bei Sonderanfertigungen oder Lieferengpässen kann es zu Verzögerungen kommen. Das Sanitätshaus informiert über den konkreten Liefertermin.

Kann ich den Elektrorollstuhl auch im Ausland nutzen?

Nehmen Sie, zum Beispiel für einen längeren Aufenthalt, Ihren Rollstuhl als Mobilitätshilfe mit ins Ausland, dann gelten besonders bei Aufenthalten in EU-/EWR-Staaten oder Ländern mit Sozialversicherungsabkommen die gleichen Bedingungen wie im Inland. Es empfiehlt sich aber unbedingt, vor der Reise Rücksprache mit dem Sanitätshaus und/oder der zuständigen Kasse zu halten. [2]

Kann ein vorhandener Elektrorollstuhl auf ein faltbares Modell umgestellt werden?

Verändert sich der Mobilitätsbedarf oder reicht der bisherige Rollstuhl nicht mehr aus, dann sind dafür eine erneute medizinische Begründung sowie ein entsprechender Antrag bei der Krankenkasse erforderlich.

Quellen

[1] „Hilfsmittel“. PKV-Serviceportal, https://www.privat-patienten.de/arzneien-und-hilfsmittel/hilfsmittel/. Zugegriffen 1. August 2025.

[2] „Eu-patienten.de“. Eu-patienten.de, https://www.eu-patienten.de/. Zugegriffen 1. August 2025.