Die Zahl älterer Menschen in Deutschland steigt kontinuierlich an, was auf medizinischen Fortschritt und eine höhere Lebenserwartung zurückzuführen ist. Diese Entwicklung bringt jedoch auch wachsende Herausforderungen im Bereich der Pflege mit sich. Die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland belief sich Ende 2023 auf rund 5,69 Millionen Menschen und hat sich damit gegenüber der Jahrtausendwende fast verdreifacht. [1] Besonders betroffen sind Menschen mit erheblichem Hilfebedarf, wie jene im Pflegegrad 3. Die Versorgung dieser Personen stellt sowohl Angehörige als auch Pflegeeinrichtungen vor große Herausforderungen.

- Was beinhaltet Pflegegrad 3?

- Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um Pflegegrad 3 zu erhalten?

- Wer stellt Pflegegrade fest?

- Widerspruch: Wie widerspricht man dem Pflegegrad?

- Welche Leistungen stehen Personen mit Pflegegrad 3 zu?

- Welche Zuschüsse erhält man bei Pflegegrad 3?

- Diese 5 Dinge sollten Sie beachten

- Fazit

- Pflegegrad 3: Häufig gestellte Fragen

- Quellen

Alles auf einen Blick:

- Pflegegrad 3 wird bei schweren Einschränkungen der Selbstständigkeit gewährt.

- Die Leistungen umfassen Pflegegeld, Pflegesachleistungen, Hilfsmittel und Wohnraumanpassungen.

- Voraussetzungen sind eine Begutachtung durch den Medizinischen Dienst (MD) und die Erfüllung spezifischer Kriterien.

- Zusätzliche finanzielle Unterstützungen und Sachleistungen können individuell angepasst werden.

- Ein Widerspruch ist möglich, wenn der Pflegegrad abgelehnt wird.

Was beinhaltet Pflegegrad 3?

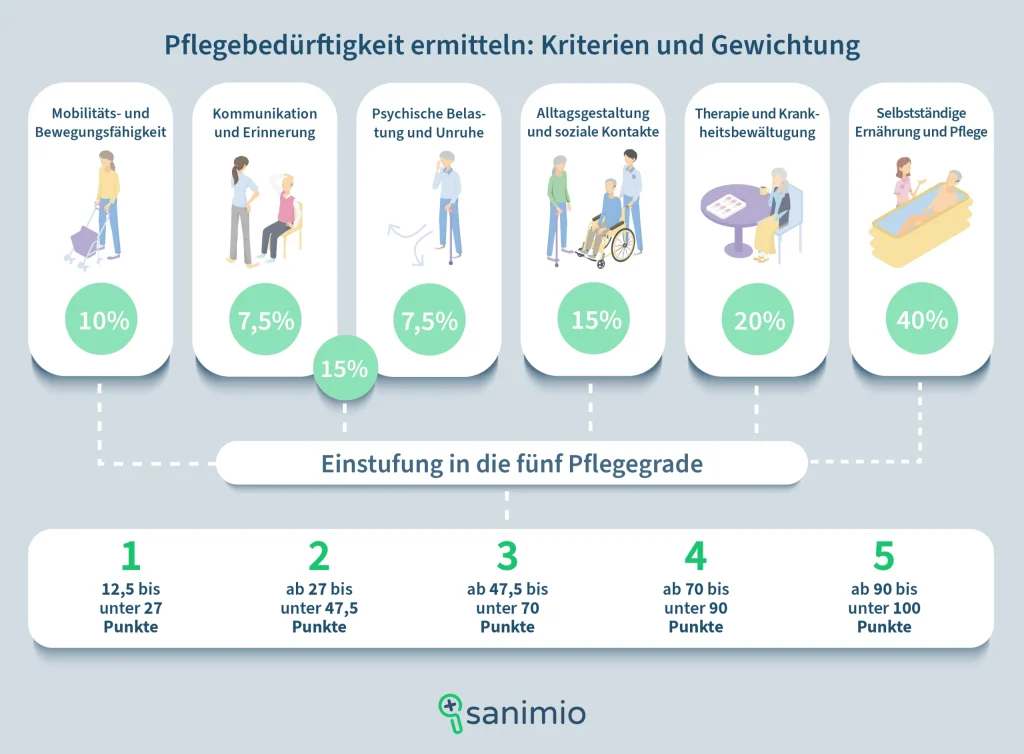

Pflegegrad 3 wird Personen zugewiesen, die erhebliche Unterstützung benötigen, jedoch in einigen Bereichen des Alltags noch teilweise selbstständig sind. Die Kriterien für diese Einstufung bei der Pflegebegutachtung basieren auf einem Punktesystem, das den Grad der Selbstständigkeit in verschiedenen Lebensbereichen erfasst. Das Punktesystem für die Pflegegrade wurde durch das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) in Zusammenarbeit mit Experten und Institutionen entwickelt. Besonders maßgeblich war das Institut für Pflegewissenschaft der Universität Bremen, das das Neue Begutachtungsassessment (NBA) entwarf. Dieses System wurde im Rahmen des Zweiten Pflegestärkungsgesetzes (PSG II) im Jahr 2017 eingeführt, um die Einstufung gerechter und umfassender zu gestalten. Der Pflegegrad ermöglicht den Zugang zu einer Vielzahl von Leistungen, die sowohl die Pflegebedürftigen als auch ihre Angehörigen entlasten sollen.

Bei Pflegegrad 3 wird die Pflegebedürftigkeit als erheblich eingestuft, was zu einer umfassenden Unterstützung durch die Pflegeversicherung führt. Die Betroffenen können zwischen verschiedenen Formen der Pflegeleistungen wählen, um ihre individuellen Bedürfnisse zu decken. Finanziell unterstützt werden sie durch ein monatliches Pflegegeld bei häuslicher Pflege durch Angehörige, das anteilig reduziert wird, wenn zusätzlich Pflegesachleistungen genutzt werden. Außerdem gibt es die Möglichkeit, Verhinderungspflege in Anspruch zu nehmen. Ein monatlicher Entlastungsbetrag steht für Betreuungs- und Entlastungsleistungen zur Verfügung, um die pflegenden Angehörigen zu entlasten. Historisch gesehen entspricht Pflegegrad 3 in etwa der ehemaligen Pflegestufe 2, die durch die neuen Pflegegrade ersetzt wurde.

Durch umfassende Leistungen kann die Pflegeversicherung eine erhebliche Entlastung gerade auch bei der häuslichen Pflege bieten und die Lebensqualität der Betroffenen verbessern. Aber: Trotz der finanziellen Unterstützung bleibt für Pflegebedürftige, insbesondere bei der Unterbringung in einem Pflegeheim, ein gewisser Eigenanteil, der individuell unterschiedlich ausfallen kann.

Wichtige Merkmale von Pflegegrad 3

- regelmäßige Unterstützung ist in mehreren Bereichen des Alltags erforderlich

- typische Einschränkungen betreffen Mobilität, häusliche Selbstversorgung und die Organisation des Alltags

- die Punktzahl im Begutachtungssystem liegt zwischen 47,5 und 70

- Pflegegrad 3 betrifft oft Menschen mit chronischen Erkrankungen, fortschreitender Demenz, erheblichen körperlichen Einschränkungen oder nach schweren Unfällen

Wo liegt der Unterschied von Pflegegrad 3 zu Pflegegrad 2 und 4?

| Pflegegrad | Beschreibung und Unterstützungsbedarf | Punktzahl |

| Pflegegrad 2 |

| 27 bis unter 47,5 Punkte |

| Pflegegrad 3 |

| 47,5 bis unter 70 Punkte |

| Pflegegrad 4 | schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit kaum oder keine Selbstständigkeit bei grundlegenden Tätigkeiten, häufig Rund-um-die-Uhr-Betreuung notwendig | 70 bis unter 90 Punkte |

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um Pflegegrad 3 zu erhalten?

Neben den bekannten Kriterien wie der Punktzahl im Begutachtungsverfahren, der Einschränkung der Selbstständigkeit und der Unterstützung bei alltäglichen Aufgaben gibt es weitere Voraussetzungen, die für die Einstufung in Pflegegrad 3 eine Rolle spielen. Diese ergänzen die bisherigen Aspekte und verdeutlichen die Komplexität der Pflegebedürftigkeit:

- Einschränkungen in der sozialen Interaktion: Pflegegrad 3 kann auch dann vorliegen, wenn die betroffene Person soziale Kontakte nicht mehr eigenständig aufrechterhalten kann. Dies betrifft vor allem Menschen mit kognitiven oder psychischen Einschränkungen wie fortgeschrittener Demenz, Depressionen oder schweren Angststörungen. Diese Einschränkungen führen oft dazu, dass die betroffene Person Unterstützung bei der Kommunikation und Teilnahme am sozialen Leben benötigt, sei es bei Gesprächen, Verabredungen oder alltäglichen sozialen Interaktionen.

- anhaltende Pflege- und Betreuungszeiten: Eine weitere Voraussetzung ist der tägliche zeitliche Aufwand, den Pflegepersonen aufbringen müssen. Bei Pflegegrad 3 benötigen Betroffene häufig mehrere Stunden Betreuung pro Tag, sei es bei der Grundpflege (beispielsweise Unterstützung bei der Körperpflege und Ernährung), der medizinischen Versorgung oder der Alltagsorganisation. Dieser Zeitbedarf wird bei der Begutachtung berücksichtigt und ist ein Indikator für den Umfang der Pflegebedürftigkeit.

- Beeinträchtigung der Alltagsorganisation: Pflegebedürftige mit Pflegegrad 3 sind oft nicht mehr in der Lage, ihren Alltag eigenständig zu strukturieren. Dazu gehören Tätigkeiten wie die Planung von Einkäufen, die Koordination von Arztbesuchen oder die Organisation von Haushaltstätigkeiten. Wenn diese Aufgaben vollständig von Pflegepersonen übernommen werden müssen, erhöht dies die Wahrscheinlichkeit, Pflegegrad 3 zu erhalten.

- ununterbrochene Pflege durch Angehörige oder Dienste: Bei Pflegegrad 3 ist häufig eine regelmäßige und zeitnahe Pflege erforderlich, die von Angehörigen oder Pflegediensten geleistet wird. Die Notwendigkeit, in kurzen Abständen einzuschreiten – sei es bei der Medikamentengabe, bei der Körperpflege oder bei unerwarteten Vorfällen – zählt zu den Kriterien, die die Einstufung in Pflegegrad 3 rechtfertigen.

Im Prinzip kann man davon ausgehen, dass die Pflege bei Pflegegrad 3 nicht nur körperlich, sondern auch organisatorisch, emotional und sozial herausfordernd ist.

Die sechs Lebensbereiche: Welche Kriterien gelten bei der Pflegebegutachtung?

| Modul | Bewertungskriterien | Gewichtung |

| 1. Mobilität |

| 10 Prozent |

| 2. kognitive und kommunikative Fähigkeiten |

| 15 Prozent |

| 3. Verhaltensweisen und psychische Problemlagen |

| 15 Prozent |

| 4. Selbstversorgung |

| 40 Prozent |

| 5. Umgang mit krankheitsbedingten Anforderungen und Belastungen |

| 20 Prozent |

| 6. Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte |

| 10 Prozent |

[2]

Die im Rahmen der Begutachtung ermittelten Ergebnisse werden gemäß den festgelegten Berechnungsregeln (§ 15 SGB XI) zusammengeführt. Dabei wird für jedes Modul sowohl ein Summenwert als auch ein gewichteter Punktwert bestimmt. Durch die Gewichtung wird sichergestellt, dass die Selbstversorgung mit einem Anteil von 40 Prozent den größten Einfluss auf die Berechnung hat. Die Mobilität fließt mit 10 Prozent ein, während die Bewältigung sowie der selbstständige Umgang mit krankheits- und therapiebedingten Anforderungen und Belastungen mit 20 Prozent berücksichtigt werden. Die Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte macht 15 Prozent der Gesamtbewertung aus.

Eine besondere Regelung gilt für die Module „kognitive und kommunikative Fähigkeiten“ (Modul 2) sowie „Verhaltensweisen und psychische Problemlagen“ (Modul 3). Hier wird nicht die Summe beider Module gewichtet, sondern ausschließlich das Modul mit der jeweils höheren Punktzahl, das mit 15 Prozent in die Berechnung eingeht. [3]

Wer stellt Pflegegrade fest?

Die Pflegegrade werden von der Pflegekasse festgelegt, die bei der jeweiligen Krankenkasse der pflegebedürftigen Person angesiedelt ist. Grundlage für die Entscheidung ist ein Gutachten, das durch den Medizinischen Dienst oder Medicproof, den Prüfdienst der privaten Krankenversicherungen, erstellt wird. Viele Pflegebedürftige empfinden die Begutachtung als eine Art Test und versuchen, besonders selbstständig zu wirken. Deshalb ist es hilfreich, wenn Angehörige beim Termin dabei sind, um den tatsächlichen Unterstützungsbedarf zu verdeutlichen.

Der Pflegegrad bestimmt die Unterstützung durch die Pflegekasse und wird anhand einer Begutachtung festgelegt – ein Pflegegradrechner kann vorab eine erste Einschätzung geben.

© Pakin Jarerndee / istockphoto.com

Ablauf der Feststellung eines Pflegegrades

- Antragstellung bei der Pflegekasse: Die pflegebedürftige Person oder ein bevollmächtigter Angehöriger stellt den Antrag auf Pflegeleistungen bei der Pflegekasse.

- Beauftragung eines Gutachtens: Nach Eingang des Antrags wird der Prüfdienst (MD oder Medicproof) benachrichtigt, um den Pflegebedarf zu ermitteln.

- Begutachtung durch den MDK oder Prüfdienst: Der Gutachter besucht die pflegebedürftige Person zuhause oder in der Pflegeeinrichtung, um die Selbstständigkeit in verschiedenen Lebensbereichen zu bewerten. Dabei wird das Begutachtungsassessment (NBA) angewendet, das die oben genannten sechs Module des Pflegebedarfs umfasst.

- Erstellung des Gutachtens: Die Ergebnisse werden zusammengefasst und das Gutachten an die Pflegekasse übermittelt.

- Entscheidung der Pflegekasse: Die Pflegekasse prüft das Gutachten und entscheidet auf dieser Basis über den Pflegegrad. Innerhalb von fünf Wochen nach Antragstellung erhält die pflegebedürftige Person den Bescheid über den zugewiesenen Pflegegrad.

Widerspruch: Wie widerspricht man dem Pflegegrad?

Um einem Pflegegradgutachten zu widersprechen, sollten Sie folgende Schritte beachten:

- Frist beachten: Sie haben einen Monat Zeit, um schriftlich oder mündlich zur Niederschrift Widerspruch bei der zuständigen Pflegekasse einzulegen.

- Begründung: Der Widerspruch muss begründet werden. Überprüfen Sie das Pflegegutachten auf Ungereimtheiten oder Ungenauigkeiten, die von der tatsächlichen Pflegesituation abweichen. Nutzen Sie medizinische Atteste oder Gutachten zur Untermauerung Ihrer Argumentation.

- Gutachten durchgehen: Analysieren Sie das Gutachten des Medizinischen Dienstes (MD) und vergleichen Sie es mit der tatsächlichen Pflegesituation. Ein Pflegetagebuch kann hilfreich sein, um den tatsächlichen Pflegebedarf zu dokumentieren.

- Gegengutachten: Ziehen Sie in Betracht, ein unabhängiges Gegengutachten zu beauftragen, um Ihre Argumentation zu stärken.

- Weiteres Vorgehen: Wenn der Widerspruch abgelehnt wird, können Sie eine Klage beim zuständigen Sozialgericht einreichen. [4]

Welche Leistungen stehen Personen mit Pflegegrad 3 zu?

Menschen mit Pflegegrad 3 haben Anspruch auf Leistungen, da sie in ihrer Selbstständigkeit erheblich eingeschränkt sind und im Alltag umfangreiche Hilfe benötigen. Sie sind meist nicht mehr in der Lage,grundlegende Aufgaben wie Körperpflege, Ankleiden oder Nahrungsaufnahme ohne Hilfe zu bewältigen. Auch die Mobilität ist oft eingeschränkt, sodass eigenständige Fortbewegung nur mit Unterstützung möglich ist. Hinzu kommen häufig kognitive oder gesundheitliche Beeinträchtigungen, die eine regelmäßige Betreuung erforderlich machen. Aufgrund dieses hohen Bedarfs an Hilfe und Pflege stellt der Gesetzgeber sicher, dass Betroffene finanzielle und pflegerische Hilfe erhalten, sei es durch ambulante oder stationäre Leistungen, um ihre Lebensqualität trotz der Einschränkungen bestmöglich zu erhalten.

Wie hoch ist die finanzielle Unterstützung bei Pflegegrad 3?

| Leistung | Betrag/Umfang |

| Tages- oder Nachtpflege | 1.357 Euro pro Monat |

| Pflegegeld | 599 Euro pro Monat |

| Pflegesachleistungen | 1.497 Euro pro Monat |

| Kurzzeitpflege | bis zu 1.854 Euro pro Jahr |

| Verhinderungspflege | bis zu 1.685 Euro pro Jahr |

| Entlastungsbetrag | 131 Euro pro Monat |

| Pflegehilfsmittel zum Verbrauch | bis zu 42 Euro pro Monat |

| Hausnotruf | bis zu 25,50 Euro pro Monat |

| Pflegeberatung und Beratungseinsatz | Anspruch auf kostenfreie Beratung durch zugelassene Pflegeberater |

| Pflegekurse für Angehörige | Anspruch auf kostenfreie Schulungen zur besseren Pflegeunterstützung |

| Pflegeunterstützungsgeld | Zahlung bei kurzfristiger Arbeitsfreistellung zur Pflege eines Angehörigen |

| digitale Pflegeanwendungen (DiPA) | bis zu 53 Euro pro Monat |

| vollstationäre Pflege im Heim | 1.319 Euro pro Monat |

Zu Beginn des Jahres 2025 wurden die Leistungen im deutschen Pflegesystem um 4,5 Prozent erhöht, um der steigenden Lebenshaltungskosten und den wachsenden Pflegebedürfnissen gerecht zu werden. Diese Erhöhung betrifft unter anderem Pflegegelder, Pflegesachleistungen, Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege, um eine angemessene Unterstützung für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen sicherzustellen.

Was ist der Unterschied zwischen Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege?

Kurzzeitpflege in einer stationären Pflegeeinrichtung greift dann, wenn im Anschluss an einen Krankenhausaufenthalt oder in sonstigen Krisensituationen vorübergehend weder häusliche noch teilstationäre Pflege möglich oder aber ausreichend ist. Hier sieht der Gesetzgeber höchstens acht Wochen pro Jahr vor. Für die Verhinderungspflege sind 6 Wochen angesetzt. Sie kann in Anspruch genommen werden, wenn die pflegende Person zum Beispiel wegen Urlaub oder Krankheit die Pflege nicht leisten kann.

Was ändert sich bei Kurzzeitpflege und Verhinderungspfege zum 1. Juli 2025?

Ab dem 1. Juli 2025 werden die Leistungen für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege zu einem gemeinsamen Jahresbetrag von bis zu 3.539 Euro zusammengeführt. Anspruchsberechtigte können diesen flexibel für beide Pflegeformen nutzen, ohne bisherige Übertragungsregelungen beachten zu müssen. Zudem werden die Voraussetzungen beider Leistungen weitgehend angeglichen, um eine flexiblere Nutzung zu erleichtern. [5]

Welche Sachleistungen gibt es bei Pflegegrad 3?

- ambulante Versorgung durch Pflegedienste: professionelle Unterstützung bei der täglichen Pflege und Betreuung

- Körperpflege: Hilfe beim Waschen, Duschen, Baden, Zähneputzen etc.

- Ernährung: Unterstützung bei der Zubereitung und Einnahme von Mahlzeiten

- Mobilität: Hilfe beim Aufstehen, Hinlegen, Umsetzen (beispielsweise vom Bett in den Rollstuhl oder den Sitzlift und Begleitung bei Spaziergängen

- Begleitung bei Arztbesuchen: Begleitdienste für Arztbesuche, Therapien oder andere wichtige Termine

- medizinische Versorgung: Leistungen wie Medikamentengabe, Verbandswechsel oder Blutzuckermessung, die von ausgebildetem Pflegepersonal erbracht werden

- Betreuung und soziale Unterstützung: Unterstützung bei der Gestaltung des Alltags, wie gemeinsames Lesen, Spiele spielen oder Gespräche führen, um Einsamkeit vorzubeugen

- Nachtpflege: Betreuung in der Nacht, wie bei Unruhe, Toilettengängen oder Umlagerung

- Hilfe bei der Aktivierung und Förderung von Fähigkeiten: tatkräftige Hilfe bei einfachen Übungen oder Aktivitäten, um die Restselbstständigkeit zu erhalten oder wiederherzustellen

- Hilfestellung beim Umgang mit Hilfsmitteln: Anleitung und Unterstützung bei der Nutzung von Pflegehilfsmitteln wie Rollatoren oder Pflegebetten

- Hilfe bei Haushaltsaufgaben: Mithilfe bei der Reinigung der Wohnung, beim Einkaufen und bei der Wäschepflege

Welche Hilfsmittel stehen bei Pflegegrad 3 zur Verfügung?

Pflegebedürftige mit Pflegegrad 3 haben Anspruch auf eine Vielzahl von Hilfsmitteln, die den Alltag erleichtern und die Pflege sicherer und effizienter gestalten. Diese Hilfsmittel werden in zwei Kategorien unterteilt: technische Hilfsmittel und Verbrauchshilfsmittel.

technische Hilfsmittel

Technische Hilfsmittel sind größere Geräte oder Vorrichtungen, die die Mobilität, Sicherheit und Pflege erleichtern. Typische technische Hilfsmittel sind:

- Pflegebetten mit speziellen Funktionen, die das Liegen, Aufstehen und Umlagern erleichtern

- Rollstühle und Rollatoren als Mobilitätshilfen für Menschen, die sich nicht selbstständig fortbewegen können

- Dusch- und Toilettenstühle zur Unterstützung bei der Hygiene

- Treppenlifte als Erleichterung des Zugangs zu verschiedenen Etagen in der Wohnung

- Deckenlifte zur Unterstützung von Pflegepersonen beim Heben und Umlagern von Patienten

- Antidekubitus-Hilfsmittel, also spezielle Matratzen oder Sitzkissen, die bei richtiger Lagerung und Anwendung Druckstellen und Wundliegen vorbeugen

- Hausnotruf, mit dessen Hilfe in Notfällen schnell Hilfe gerufen werden kann

Verbrauchshilfsmittel

Verbrauchshilfsmittel sind Einmalprodukte oder Hilfsmittel, die regelmäßig benötigt werden, um die Pflege zu erleichtern. Dazu gehören:

- Bettschutzeinlagen

- Einmalhandschuhe

- Desinfektionsmittel

- Mundschutz

- Schutzschürzen

- Inkontinenzeinlagen

Welche Zuschüsse erhält man bei Pflegegrad 3?

- Wohnraumanpassung: Pflegebedürftige können einen Zuschuss von bis zu 4.180 Euro pro Maßnahme für bauliche Anpassungen ihrer Wohnung oder ihres Hauses beantragen. Dies umfasst Maßnahmen wie den Einbau von Treppenliften, den Umbau von Badezimmern zu barrierefreien Duschen oder die Anbringung von Haltegriffen und rutschfesten Bodenbelägen. Diese Anpassungen ermöglichen es den Betroffenen, sicherer und selbstständiger in ihrem Zuhause zu leben.

- technische Anpassungen: Zuschüsse können auch für technische Maßnahmen genutzt werden, die den Alltag erleichtern, wie zum Beispiel für automatische Türöffner, höhenverstellbare Arbeitsflächen oder Hublifte. Diese Anpassungen tragen wesentlich zur Erhaltung der Mobilität und Eigenständigkeit bei.

- Wohngruppenzuschuss: Pflegebedürftige, die in einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft leben, haben Anspruch auf einen Wohngruppenzuschuss in Höhe von 224 Euro pro Monat. Dieser Zuschuss dient der Finanzierung gemeinschaftlicher Ausgaben wie der Organisation, der Betreuung oder der Einrichtung und Pflege der Gemeinschaftsräume.

Diese 5 Dinge sollten Sie beachten

- Freizeitgestaltung individuell anpassen: Pflegebedürftige mit Pflegegrad 3 sollten die Möglichkeit erhalten, ihre Freizeit sinnvoll und barrierefrei zu gestalten. Angebote wie kreative Workshops, barrierefreie Ausflüge, seniorengerechte Sportarten oder der Besuch von Tagespflegen und Tagesstätten können die Lebensqualität erheblich verbessern.

- Rehabilitation zur Förderung der Selbstständigkeit: Auch bei Pflegegrad 3 können Reha-Maßnahmen helfen, die Selbstständigkeit zu fördern oder zumindest zu erhalten. Besonders bei chronischen Erkrankungen oder nach Unfällen lohnt es sich, diese Möglichkeiten mit einem Arzt zu besprechen.

- steuerliche Vorteile nutzen: Pflegende Angehörige können verschiedene Pflegekosten steuerlich geltend machen. Dazu gehören unter anderem Kosten für Pflegehilfsmittel, haushaltsnahe Dienstleistungen oder Umbauten.

- Versicherungsschutz für pflegende Angehörige sicherstellen: Wer Angehörige pflegt, ist über die Pflegekasse in der gesetzlichen Renten-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung abgesichert. Voraussetzung ist, dass mindestens zehn Stunden verteilt auf zwei Tage pro Woche für die Pflege aufgewendet werden. [6]

- haushaltsnahe Dienstleistungen in Anspruch nehmen: Zuschüsse für haushaltsnahe Dienstleistungen wie Reinigung, Gartenpflege oder Wäsche können den Alltag erheblich erleichtern. Diese Leistungen können entweder über den Entlastungsbetrag finanziert oder zusätzlich beantragt werden.

Fazit

Pflegegrad 3 bietet eine gezielte Unterstützung für Menschen mit schweren Einschränkungen der Selbstständigkeit. Betroffene erhalten Zugang zu finanziellen Leistungen, Entlastungsleistungen und Hilfsmitteln, die individuell auf ihren Bedarf abgestimmt sind. Trotz des intensiven Pflegebedarfs bleibt oft eine gewisse Selbstständigkeit in einigen Lebensbereichen erhalten. Die Einstufung in Pflegegrad 3 eröffnet wichtige Hilfsangebote wie ambulante Pflegedienste, Kurzzeit- und Verhinderungspflege oder Zuschüsse zur Wohnraumanpassung. Eine sorgfältige Vorbereitung der Pflegebegutachtung und Dokumentation des Pflegebedarfs sind entscheidend, um die richtigen Leistungen zu erhalten. Zuschüsse im Rahmen des Pflegegrads 3 erleichtern nicht nur den Alltag der Pflegebedürftigen, sondern entlasten auch Angehörige durch gezielte Unterstützung und Entlastungsangebote. Er sichert die Lebensqualität nachhaltig in einer sehr herausfordernden Lebenssituation.

Pflegegrad 3: Häufig gestellte Fragen

Wie oft findet eine Pflegebegutachtung statt?

Eine Neubewertung erfolgt bei Verschlechterung der Situation oder bei Antrag auf Höherstufung.

Was sind Pflegepatenschaften und wie können sie helfen?

Pflegepatenschaften sind freiwillige und oft ehrenamtliche Unterstützungsangebote, bei denen geschulte Helfer Pflegebedürftige im Alltag begleiten. Sie übernehmen Aufgaben wie Einkäufe oder unterhalten sich mit den betroffenen Menschen und schaffen dadurch Entlastung für Angehörige. Lokale Organisationen und ehrenamtliche Netzwerke bieten häufig solche Patenschaften an, die flexibel und individuell an die Bedürfnisse der Pflegebedürftigen angepasst werden können.

Warum ist eine spezielle Ernährungsberatung bei Pflegegrad 3 sinnvoll?

Eine Ernährungsberatung kann helfen, individuelle Bedürfnisse von Pflegebedürftigen zu berücksichtigen, wie bei chronischen Erkrankungen, Diabetes oder Kau- und Schluckstörungen. Sie unterstützt bei der Auswahl geeigneter Lebensmittel und hilft, Mangelernährung oder Übergewicht vorzubeugen.

Welche technologischen Hilfen gibt es für Pflegebedürftige?

Smarte Pflegehilfsmittel wie automatische Medikamentenspender, digitale Erinnerungsgeräte oder Bewegungssensoren bieten Sicherheit und Unterstützung im Alltag. Bewegungssensoren dienen primär der Überwachung und Sicherheit. Sie informieren Pflegekräfte, wenn eine pflegebedürftige Person beispielsweise versucht, aus dem Bett aufzustehen oder sich unvorhergesehen bewegt.

Wie unterstützt tiergestützte Therapie Pflegebedürftige?

Tiergestützte Therapie fördert durch den Kontakt mit Tieren wie Hunden oder Katzen das emotionale Wohlbefinden und kann bei Depressionen, Angststörungen oder Demenz positiv wirken. Sie wird oft in Pflegeheimen oder durch spezielle Programme angeboten.

Warum sind Notfallpläne für Pflegebedürftige wichtig?

Notfallpläne helfen, in kritischen Situationen schnell und richtig zu reagieren. Sie enthalten wichtige Informationen wie Telefonnummern, Medikation und Anweisungen für Helfer. Besonders bei Pflegegrad 3 sind diese Pläne unerlässlich, um im Ernstfall vorbereitet zu sein.

Wie können barrierefreie Fahrzeuge die Mobilität verbessern?

Barrierefreie Fahrzeuge mit Rampen, Haltegriffen oder speziellen Sitzen ermöglichen Pflegebedürftigen, sicher und bequem zu reisen. Zuschüsse für den Umbau oder die Anschaffung solcher Fahrzeuge können bei der Pflegekasse beantragt werden.

Wie kann Pflegecoaching Angehörige entlasten?

Pflegecoaching bietet praktische Anleitungen, um den Pflegealltag besser zu organisieren. Es hilft Angehörigen, Stress zu reduzieren und sich gezielt auf die Bedürfnisse des Pflegebedürftigen einzustellen. Solche Angebote werden oft von Pflegekassen kostenfrei bereitgestellt.

Welche Förderungen gibt es für junge Pflegebedürftige?

Junge Pflegebedürftige können spezielle Förderungen wie Ausbildungszuschüsse, barrierefreie Arbeitsplätze oder integrative Bildungsangebote erhalten. Diese sollen ihnen helfen, trotz Einschränkungen ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

Welche kulturellen Angebote gibt es für Pflegebedürftige?

Kulturelle Einrichtungen bieten zunehmend barrierefreie Programme wie spezielle Führungen, Konzerte oder Ausstellungen für Pflegebedürftige an. Diese fördern soziale Teilhabe und bereichern den Alltag.

Wie können Entspannungs- und Bewegungsangebote integriert werden?

Sanfte Bewegungsprogramme wie Yoga, Sitz- oder Wassergymnastik fördern Mobilität und Wohlbefinden. Auch traditionelle Übungen wie Tai Chi und Qigong, die ältere Menschen in Asien regelmäßig praktizieren, sind eine tolle Möglichkeit, Körper und Geist in Einklang zu bringen. Ergänzend können Entspannungstechniken wie Atemübungen oder Meditation helfen, Stress zu reduzieren.

Warum ist die Anpassung der Beleuchtung im Wohnraum wichtig?

Eine gut durchdachte Beleuchtung minimiert das Sturzrisiko und erleichtert die Orientierung. Pflegekassen bezuschussen oft Bewegungsmelder, Nachtlichter oder hellere Lampen, um Sicherheit und Komfort zu erhöhen.

Quellen

[1] „Anzahl Pflegebedürftige in Deutschland“. Statista, https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2722/umfrage/pflegebeduerftige-in-deutschland-seit-1999/. Zugegriffen 6. Februar 2025.

[2] Md-bund.de, https://md-bund.de/fileadmin/bilder/Infografiken/Grafik-PB-Module-Kreis-DEU-300dpi.jpg. Zugegriffen 6. Februar 2025.

[3] „Gewichtung und Bestimmung des Pflegegrades“. Aok.de, https://www.aok.de/gp/pflegebeduerftigkeit/begutachtungsinstrument/pflegegrades. Zugegriffen 6. Februar 2025.

[4] „Pflegegrad abgelehnt? So wehren Sie sich mit Widerspruch und Klage“. Verbraucherzentrale.de, https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/gesundheit-pflege/pflegeantrag-und-leistungen/pflegegrad-abgelehnt-so-wehren-sie-sich-mit-widerspruch-und-klage-11547. Zugegriffen 6. Februar 2025.

[5] BMG, http://bundesgesundheitsministerium.de/verhinderungspflege.html. Zugegriffen 7. Februar 2025.

[6] „Absicherung für pflegende Angehörige durch Sozialversicherungen“. Verbraucherzentrale.de, https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/gesundheit-pflege/alles-fuer-pflegende-angehoerige/absicherung-fuer-pflegende-angehoerige-durch-sozialversicherungen-13426. Zugegriffen 6. Februar 2025.