Wenn alltägliche Aufgaben zur Herausforderung werden und eine gezielte Unterstützung nötig ist, bildet der Pflegegrad die Grundlage für passende Leistungen und Hilfen. Er bestimmt, in welchem Umfang Betroffene Unterstützung durch die Pflegekasse erhalten können – sei es finanziell, durch Sachleistungen oder weitere Entlastungsangebote. Die Feststellung des Pflegegrades erfolgt durch eine sorgfältige Begutachtung der individuellen Lebenssituation und des Unterstützungsbedarfs. Dabei spielen sowohl körperliche als auch geistige und psychische Beeinträchtigungen eine Rolle.

Alles auf einen Blick:

- Der Pflegegrad wird durch den Medizinischen Dienst (MD) festgestellt.

- Durch das zweite Pflegestärkungsgesetz (PSG II) wurde die Pflegestufe durch den Pflegegrad ersetzt.

- Die Pflegekasse entscheidet auf Basis des Gutachtens über die Einstufung und informiert schriftlich über das Ergebnis.

- Der Pflegegradrechner hilft bei der ersten Selbsteinschätzung, ist jedoch kein Ersatz für ein offizielles Gutachten.

- Eine gründliche Vorbereitung auf das Gutachten, wie das Sammeln medizinischer Unterlagen und die Anwesenheit von Angehörigen, kann die Beurteilung verbessern.

- Nach der Einstufung richtet sich die Höhe der Leistungen nach dem festgelegten Pflegegrad und deckt verschiedene Bereiche wie Pflegegeld, Sachleistungen oder Hilfsmittel ab.

Pflegegradrechner: Pflegegrad online ermitteln

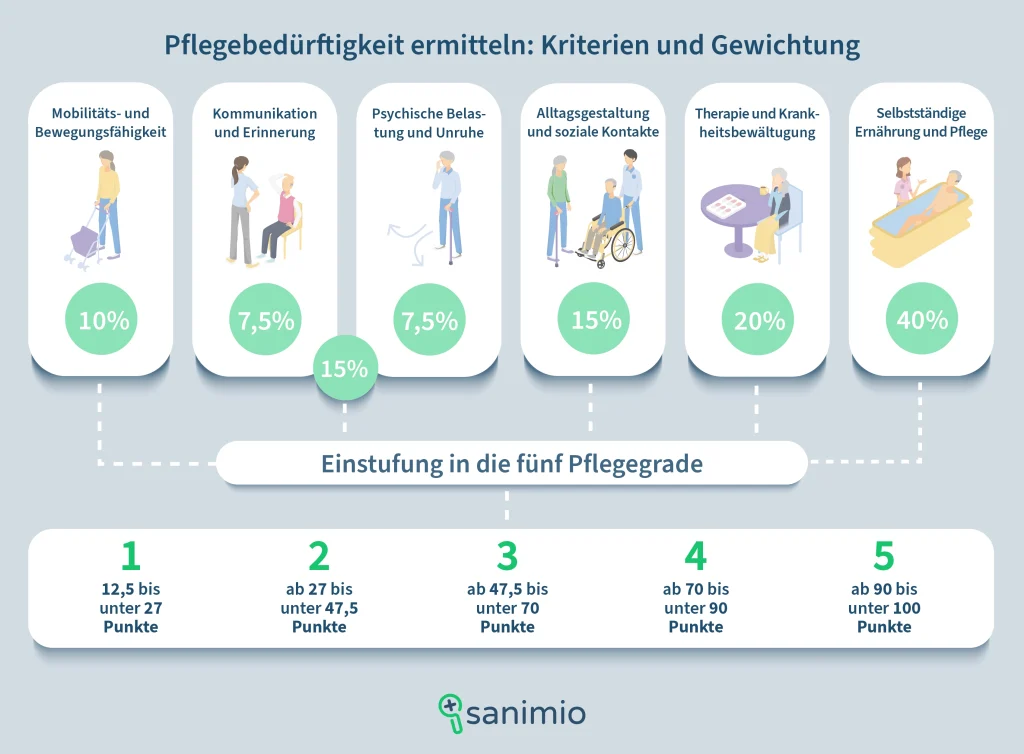

Die Feststellung des Pflegegrads ist ein wichtiger Schritt, um passende Unterstützung und Leistungen zu erhalten. Mit unserem kostenfreien Pflegegradrechner können Sie eine erste Selbsteinschätzung vornehmen – schnell, unkompliziert und im vertrauten Rahmen. Der Rechner orientiert sich an den offiziellen Vorgaben und berücksichtigt alle sechs Module des Begutachtungsverfahrens. Dabei fließen die Module mit der gleichen Gewichtung in die Berechnung ein wie bei einem professionellen Gutachten. Beispielsweise wird Modul 1 mit 10 Prozent gewichtet, während Modul 2 und 3 jeweils 7,5 Prozent zur Gesamtbewertung beitragen.

Die einzelnen Merkmale innerhalb eines Moduls werden sorgfältig und nachvollziehbar bewertet. Ein niedriger Punktestand deutet auf einen geringeren Pflegebedarf hin, während mit steigenden Punkten eine intensivere Unterstützung erforderlich sein kann. So nutzen Sie unseren Pflegegradrechner:

- Einstieg mit Modul 1: Beginnen Sie mit den Fragen im ersten Modul und wählen Sie die Antwortoptionen, die Ihre persönliche Situation am besten beschreiben.

- Nächste Modulfrage: Nach der Beantwortung klicken Sie auf „Weiter“, um zu den Fragen des nächsten Moduls zu gelangen.

- Automatische Punktevergabe: Ihre Antworten werden vom Rechner in Punkte umgerechnet und gemäß den offiziellen Kriterien gewichtet.

- Klare Navigation: Im unteren Bereich des Rechners sehen Sie jederzeit, welches Modul Sie gerade bearbeiten. Abgeschlossene Abschnitte werden übersichtlich mit einem Haken gekennzeichnet.

- Auswertung und Ersteinschätzung: Zum Abschluss erhalten Sie eine detaillierte Auflistung Ihrer Punkteverteilung und eine erste Einschätzung zu Ihrem möglichen Pflegegrad.

Was sind Pflegegrade?

Pflegegrade gibt es seit dem 1. Januar 2017. An diesem Datum trat das zweite Pflegestärkungsgesetz (PSG II) in Kraft, das das bisherige dreistufige Bewertungssystem der Pflegestufen durch die Pflegegrade ersetzt hat.

Pflegegrade sind ein Maß dafür, wie ausgeprägt die Unselbstständigkeit einer Person durch gesundheitliche Einschränkungen ist. Sie dienen dazu, den individuellen Pflegebedarf festzustellen und eine entsprechende Unterstützung zu gewähren. Um den Pflegegrad zu bestimmen, wird ein Pflegegutachten beziehungsweise ein MD-Gutachten erstellt, in dem der Grad der Beeinträchtigung ermittelt wird. Insgesamt gibt es 5 Pflegegrade, die von einer geringen bis zu einer schweren Beeinträchtigung reichen.

Was sagen Pflegegrade aus?

Die Einstufung in einen Pflegegrad beeinflusst maßgeblich die Art und den Umfang der Leistungen, die Betroffenen durch die Pflegeversicherung zustehen. Von finanzieller Unterstützung wie dem Pflegegeld bis hin zu Sachleistungen oder Zuschüssen für pflegebedingte Umbauten hängt die Höhe der gewährten Leistungen davon ab, welcher Pflegegrad vorliegt. Mit steigender Beeinträchtigung wächst auch der Anspruch auf Hilfsmittel, Betreuungsangebote und weitere Unterstützung, die den Alltag erleichtern sollen.

Welche Pflegegrade gibt es?

Die fünf Pflegegrade spiegeln den Grad der Beeinträchtigung der Selbstständigkeit wider:

- Pflegegrad 1: geringe Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder Fähigkeiten

- Pflegegrad 2: erhebliche Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder Fähigkeiten

- Pflegegrad 3: schwere Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder Fähigkeiten

- Pflegegrad 4: schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder Fähigkeiten

- Pflegegrad 5: schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder Fähigkeiten mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung

[1]

Wie wird der Pflegegrad ermittelt?

Die Feststellung eines Pflegegrads beginnt mit der Antragstellung bei der zuständigen Pflegekasse. Anschließend wird ein Termin mit einem Pflegegutachter vereinbart, der Ihren individuellen Unterstützungsbedarf und Ihre Pflegebedürftigkeit in sechs Lebensbereichen, auch Module genannt, detailliert bewertet. Diese Module fließen mit unterschiedlicher prozentualer Gewichtung in die Gesamteinschätzung ein. Während des Begutachtungsverfahren werden die Module sorgfältig bewertet und entsprechend Punkte vergeben.

Bewertungssystem Pflegegrad: Module im Überblick

1. Mobilität

Dieses Modul bewertet die körperliche Bewegungsfähigkeit und Motorik. Es wird beurteilt, wie selbstständig sich die Person fortbewegen und ihre Körperhaltung ändern kann – beispielsweise beim Treppensteigen, Aufrichten im Bett oder Hinsetzen. Die Gewichtung beträgt 10 Prozent.

2. Kognitive und kommunikative Fähigkeiten

Hier wird geprüft, wie gut sich die Person zeitlich und räumlich orientieren kann und wie zuverlässig sie mit anderen kommuniziert. Kann sie Gespräche führen, Sachverhalte nachvollziehen und Entscheidungen treffen? Dieses Modul wird mit 7,5 Prozent gewichtet.

3. Verhaltensweisen und psychische Problemlagen

Dieses Modul bewertet, ob und in welchem Umfang Unterstützung aufgrund von Verhaltensweisen wie Ängstlichkeit oder Aggressivität benötigt wird. Auch dieser Bereich fließt mit 7,5 Prozent in die Berechnung ein.

4. Selbstversorgung

Dieser Bereich ist besonders entscheidend und wird mit 40 Prozent gewichtet. Es wird ermittelt, ob die Person alltägliche Aufgaben wie Waschen, Anziehen, Essen oder Trinken eigenständig bewältigen kann.

5. Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen

Hier wird geprüft, ob die Person selbstständig mit einer vorliegenden Erkrankung umgehen kann – etwa durch die Einnahme von Medikamenten oder den Gebrauch von Hilfsmitteln wie einem Treppenlift, einem Rollstuhl oder einem Pflegebett. Dieses Modul hat eine Gewichtung von 20 Prozent.

6. Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte

In diesem Modul wird bewertet, ob die Person ihren Alltag eigenständig strukturieren und soziale Kontakte pflegen kann. Dieser Bereich trägt 15 Prozent zur Gesamteinschätzung bei.

Die Bereiche „Außerhäusliche Aktivitäten“ und „Haushaltsführung“ fließen im Bewertungsverfahren eines Pflegegrades indirekt ein. Werden jedoch individuelle Pflegepläne erstellt, werden diese beiden Aspekte explizit als eigenständige Module bewertet.

Pflegegrad Berechnung: Ablauf und Gutachten

Die Begutachtung findet in der Regel zu Hause statt, um ein realistisches Bild der individuellen Pflegesituation zu erhalten. In Ausnahmefällen, etwa bei gesundheitlichen Einschränkungen oder organisatorischen Hürden, kann die Begutachtung auch online erfolgen.

Im Anschluss erstellt der Pflegegutachter ein detailliertes MD-Gutachten, das der Pflegekasse als Entscheidungsgrundlage dient. Die Pflegekasse trifft auf dieser Basis die finale Entscheidung über die Pflegegradeinstufung und teilt Ihnen das Ergebnis schriftlich mit.

Sollte der Antrag abgelehnt werden oder der Pflegegrad nicht Ihren Erwartungen entsprechen, haben Sie die Möglichkeit, innerhalb von 30 Tagen Einspruch einzulegen. Eine präzise und gut begründete Stellungnahme kann die Erfolgsaussichten in solchen Fällen erheblich verbessern.

Pflegegrad nach Punkten berechnen

Je nachdem, wie die Punkte beim Gutachten verteilt wurden, wird am Ende ein individueller Punktwert errechnet. Jeder Pflegegrad ist dabei einer Punkteskala zugeordnet:

| Pflegegrad | Beschreibung | Punkte |

| PG 1 | geringe Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder Fähigkeiten | 12,5 bis unter 27 Punkte |

| PG 2 | erhebliche Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder Fähigkeiten | 27 bis unter 47,5 Punkt |

| PG 3 | schwere Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder Fähigkeiten | 47,5 bis unter 70 Punkte |

| PG 4 | schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder Fähigkeiten | 70 bis unter 90 Punkte |

| PG 5 | schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder Fähigkeiten mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung | 90 bis unter 100 |

Warum wurden Pflegestufen durch Pflegegrade ersetzt?

Seit dem 1. Januar 2017 gilt das zweite Pflegestärkungsgesetz (PSG II) und damit wurden die bisherigen drei Pflegestufen durch ein neues System mit fünf Pflegegraden ersetzt. Dieses neue Bewertungsverfahren löste die vorherigen Einstufungen ab, die bis zum 31. Dezember 2016 wie folgt definiert waren:

- Pflegestufe 1: erhebliche Pflegebedürftigkeit

- Pflegestufe 2: Schwerpflegebedürftigkeit

- Pflegestufe 3: Schwerstpflegebedürftigkeit

Im alten System wurden geistige und psychische Beeinträchtigungen, wie zum Beispiel Demenz im Frühstadium, nur dann als pflegebedürftig anerkannt, wenn zusätzliche körperliche Einschränkungen vorlagen. Ohne diese Ergänzungen hatten betroffene Personen keinen Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung. In Ausnahmefällen, wie bei leichter Demenz, konnten sie der Sonderpflegestufe 0 zugeordnet werden, die jedoch nur eingeschränkte Leistungen vorsah.

Auch das Bewertungssystem wurde entsprechend überarbeitet. Das damals zentrale Kriterium war die benötigte Pflegezeit in Minuten. Der Zeitaufwand, den Angehörige oder Pflegekräfte für die Betreuung der pflegebedürftigen Person aufbringen mussten, war ausschlaggebend für die Zuweisung der entsprechenden Pflegestufe. Heute wird mit einem Punktesystem, das verschiedene Lebensbereiche bewertet, gearbeitet.

Mit der Reform von Pflegestufen auf Pflegegrade wurden rund 2,7 Millionen pflegebedürftige Personen automatisch in das neue System übertragen. [3] Das neue System verfolgt das Ziel, eine gerechtere und inklusivere Unterstützung zu gewährleisten. Es berücksichtigt nicht nur körperliche, sondern auch geistige und psychische Erkrankungen, wie Demenz oder andere kognitive Beeinträchtigungen. Dadurch wird eine genauere und umfassendere Einschätzung des individuellen Pflegebedarfs ermöglicht, unabhängig davon, ob die Einschränkungen körperlicher oder geistiger Natur sind.

Im Jahr 2024 ist ebenfalls ein Teil der neuen Pflegereform in Kraft getreten, wobei das sogenannte Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz (PUEG) den Fokus darauf setzt, den Pflegealltag zu verbessern. Anfang 2024 wurden das Pflegegeld und die Pflegesachleistungen um 5 Prozent angehoben, wobei die Leistungszahlungen am 1. Januar 2025 weiter um 4,5 Prozent angehoben wurden.

Welche Leistungen erhält man bei welchem Pflegegrad? [Stand 2025]

Im Jahr 2024 ist ebenfalls ein Teil der neuen Pflegereform in Kraft getreten, wobei das sogenannte Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz (PUEG) den Fokus darauf setzt, den Pflegealltag zu verbessern. Anfang 2024 wurden das Pflegegeld und die Pflegesachleistungen um 5 Prozent angehoben. Zum 1. Januar 2025 wurden die Pflegeleistung erneut um 4,5 Prozent erhöht. Laut PUEG sollen die Leistungen alle drei Jahre dann an die Preisentwicklung angeglichen werden. [4]

| Leistungskategorie | PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 |

| Zahlungsleistungen | |||||

| Pflegegeld (monatlich) | – | 347 € | 599 € | 800 € | 990 € |

| Wohngruppenzuschuss (monatlich) | 224 € | 224€ | 224 € | 224 € | 224 € |

| Entlastungsbetrag (monatlich) | 131 € | 131 € | 131 € | 131 € | 131 € |

| ambulante und häusliche Pflege | |||||

| Pflegesachleistungen (monatlich) | – | 796 € | 1.497 € | 1.859 € | 2.299 € |

| Pflegeverbrauchshilfsmittel (monatlich) | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € | 42 € |

| technische Pflegehilfsmittel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| Hausnotruf (monatlich) | bis zu 25,50 € | bis zu 25,50 € | bis zu 25,50 € | bis zu 25,50 € | bis zu 25,50 € |

| Pflegeberatung, Beratungseinsatz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| Pflegekurse für Angehörige | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| Pflegeunterstützungsgeld (variiert nach Lohn, mind. 90 Prozent des Nettoeinkommens) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| stationäre und teilstationäre Pflege | |||||

| vollstationäre Pflege (monatlich) | 131€ | 805 € | 1.319 € | 1.855 € | 2.096 € |

| Tages- und Nachtpflege (monatlich) | – | 721€ | 1.357 € | 1.685 € | 2.085 € |

| entlastende Zusatzleistungen | |||||

| Verhinderungspflege (jährlich) | – | 1.685 € | 1.685 € | 1.685 € | 1.685 € |

| Kurzzeitpflege (jährlich) | – | 1.854 € | 1.854 € | 1.854 € | 1.854 € |

| Wohnraumanpassung (je Maßnahme) | bis zu 4.180 € | bis zu 4.180 € | bis zu 4.180 € | bis zu 4180 € | bis zu 4180 € |

| DiPA (monatlich, digitale Pflegeanwendungen) | bis zu 53 € | bis zu 53 € | bis zu 53 € | bis zu 53 € | bis zu 53 € |

[5]

Wie unterscheiden sich die Kostenübernahmen bei den verschiedenen Pflegegraden?

Welche Leistungen Ihnen zustehen, richtet sich nach Ihrer Pflegesituation und Ihrem zugewiesenen Pflegegrad. In der Praxis können Sie Zuschüsse für unterschiedliche Bereiche beantragen, darunter Hilfsmittel, Pflegedienste oder weitere Unterstützungsangebote. Allerdings variieren die Leistungen stark zwischen den Pflegegraden: Personen mit Pflegegrad 1 haben beispielsweise keinen Anspruch auf Pflegegeld, während die Leistungen bei einer höheren Pflegebedürftigkeit deutlich umfassender ausfallen. Je intensiver der Unterstützungsbedarf in den verschiedenen Lebensbereichen ist, desto höher gestalten sich auch die Zahlungen der Pflegekasse.

Pflegegrad bei Kindern

Für pflegebedürftige Kinder müssen die Eltern einen Antrag stellen, um den Pflegegrad begutachten zu lassen. Das Gutachterverfahren besitzt dabei einen anderen Bewertungsmaßstab, der an die Fähigkeiten eines Kindes angepasst ist. Ist das betroffene Kind zum Beispiel jünger als 18 Monate, wird das Kind automatisch einen Pflegegrad höher bewertet, da aufgrund des Alters und unabhängig vom Gesundheitszustand eine natürliche Unselbstständigkeit besteht.

Fazit

Die Höhe und Art der Leistungen, die Ihnen bei einem Pflegegrad zustehen, hängen maßgeblich von der individuellen Pflegebedürftigkeit ab. Während in Pflegegrad 1 vor allem geringere Unterstützungsleistungen wie der Entlastungsbetrag greifen, stehen bei Pflegegraden 2 bis 5 deutlich umfangreichere Förderungen zur Verfügung. Der Pflegegrad bildet somit die Grundlage für die finanzielle Unterstützung durch die Pflegekasse. Mit unserem Pflegegradrechner können Sie unkompliziert eine erste Einschätzung vornehmen und herausfinden, welche Leistungen für Sie oder Ihre Angehörigen in Frage kommen.

Pflegegrad Rechner: Häufig gestellte Fragen

Wie kann ich mich auf ein Pflegegutachten vorbereiten?

Sammeln Sie im Vorfeld wichtige medizinische Unterlagen, wie Arztberichte, Krankenhausentlassungen oder Medikamentenpläne. Zudem ist es ratsam, einen Termin zu wählen, an dem Angehörige oder Pflegepersonen anwesend sein können. Sie können wertvolle Informationen über Ihren Alltag beisteuern und so eine realistische Einschätzung Ihrer Pflegesituation erleichtern.

Was tun, wenn der Pflegegrad abgelehnt wird oder ein Widerspruch erforderlich ist?

Sollte Ihr Antrag abgelehnt werden oder Sie sich falsch eingestuft fühlen, können Sie innerhalb der vorgegebenen Frist schriftlich Widerspruch einlegen. Sie haben in der Regel die Möglichkeit, innerhalb von 30 Tagen Einspruch einzulegen. Eine präzise und gut begründete Stellungnahme kann die Erfolgsaussichten in solchen Fällen erheblich verbessern. Unterstützung erhalten Sie von einem Anwalt, Pflegeberatern oder Fachkräften, die Erfahrung mit Widersprüchen haben.

Gilt das Ergebnis des Pflegegradrechners als offizielles Gutachten?

Nein, der Pflegegradrechner dient ausschließlich zur ersten Orientierung. Für ein verbindliches Gutachten ist ein Termin mit dem Medizinischen Dienst oder einem unabhängigen Gutachter erforderlich. Nur diese Gutachten werden von der Pflegekasse anerkannt.

Wie fülle ich den Pflegegradrechner korrekt aus?

Nutzen Sie die Möglichkeit, sich bei der Beantwortung der Fragen von einer pflegenden Person oder einem Angehörigen unterstützen zu lassen. Eine ehrliche und realistische Einschätzung der Fähigkeiten und Einschränkungen hilft nicht nur bei der Nutzung des Rechners, sondern auch als Vorbereitung auf das offizielle Pflegegutachten.

Quellen

[1] § 15 SGB 11 – Einzelnorm. (o. J.). Gesetze-im-internet.de. Abgerufen 2. Dezember 2024, von https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_11/__15.html

[2] Pflegebedürftigkeit. (o. J.). BMG. Abgerufen 3. Dezember 2024, von https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege/online-ratgeber-pflege/pflegebeduerftig-was-nun/pflegebeduerftigkeit.html

[3] Gröhe, B. H. (o. J.). Neuregelungen im Jahr 2017 im Bereich Gesundheit und Pflege. BMG. Abgerufen 2. Dezember 2024, von https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/2016/dezember-2016/neuregelungen-2017.html

[4] Bundesgesetzblatt Teil I – Gesetz zur Unterstützung und Entlastung in der Pflege – Bundesgesetzblatt. (o. J.). Bund.de. Abgerufen 2. Dezember 2024, von https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2023/155/VO.html

[5] Übersicht der Pflegeleistungen. (o. J.). Aok.de. Abgerufen 3. Dezember 2024, von https://www.aok.de/pk/magazin/cms/fileadmin/pk/bayern/pdf/Formulare_und_Antraege/de012_Informationsblatt_Pflegeleistungen.pdf