Wenn ein nahestehender Mensch seinen Alltag nicht mehr vollständig alleine bewältigen kann, wird die Wahl der richtigen Pflege- und Entlastungsmöglichkeiten entscheidend. Pflegegrad 2 bietet ein umfangreiches Spektrum an finanziellen und praktischen Hilfen, die sowohl den Betroffenen als auch ihren Angehörigen zugutekommen. Doch hinter diesen Leistungen verbirgt sich ein komplexes System mit spezifischen Voraussetzungen und Unterschieden zu anderen Pflegegraden. Ein genauer Blick auf die Regelungen und Unterstützungsangebote hilft dabei, die bestmögliche Versorgung sicherzustellen.

- Was ist Pflegegrad 2?

- Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um Pflegegrad 2 zu erhalten?

- Wer stellt Pflegegrade fest?

- Wie hoch sind die finanziellen Unterstützungen bei Pflegegrad 2?

- Widerspruch: Wie widerspricht man dem Pflegegrad?

- Diese 5 Dinge sollten Sie beachten

- Fazit

- Pflegegrad 2: Häufig gestellte Fragen

- Quellen

Alles auf einen Blick:

- Pflegegrad 2 bietet gezielte Unterstützung für Menschen mit erheblichen Einschränkungen.

- Voraussetzung ist die Einstufung durch den Medizinischen Dienst (MD) anhand eines Punktesystems.

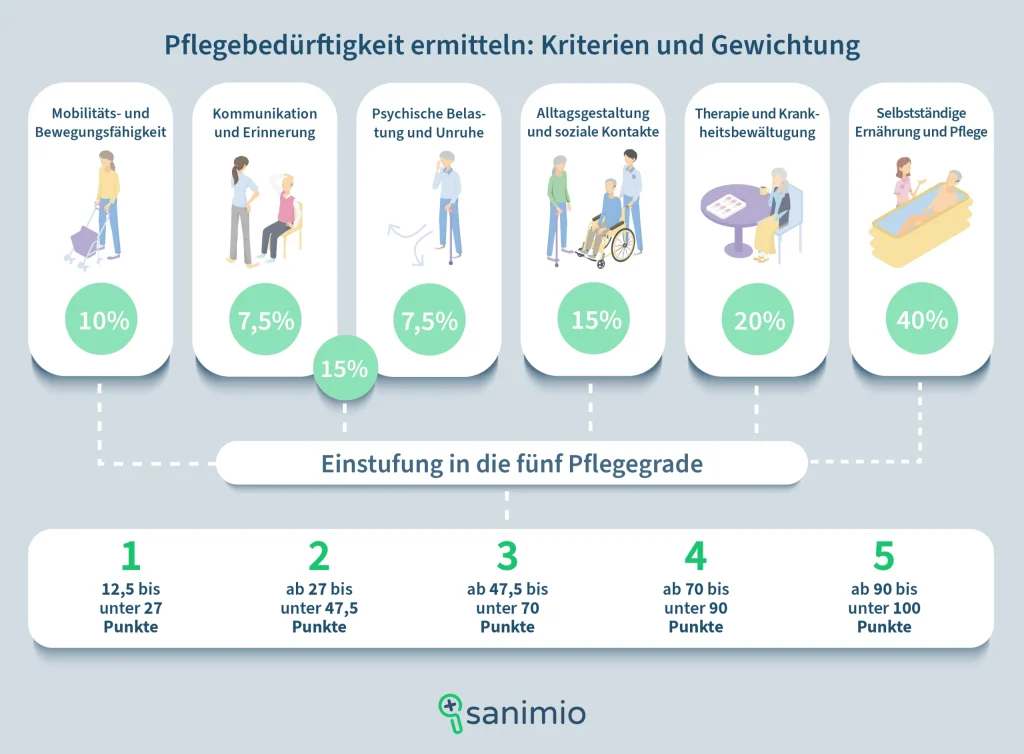

- Die Begutachtung erfolgt auf Basis von Mobilität, kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten, Verhaltensweisen, Selbstversorgung, krankheitsbedingten Anforderungen und Alltagsgestaltung.

- Finanzielle Leistungen wie Pflegegeld und Sachleistungen sind zentrale Bestandteile.

- Die Pflegekasse übernimmt auch Kosten für Pflegehilfsmittel wie Rollstühle, Pflegebetten oder Inkontinenzmaterial.

- Ein Widerspruch kann eingelegt werden, falls die Einstufung nicht den Erwartungen entspricht.

Was ist Pflegegrad 2?

Pflegegrad 2 wird Personen zuerkannt, die eine erhebliche Beeinträchtigung der Selbstständigkeit oder Fähigkeiten aufweisen. Die Einstufung erfolgt durch den Medizinischen Dienst (MD) anhand eines Punktesystems, wobei für Pflegegrad 2 eine Bewertung von 27 bis unter 47,5 Punkten erforderlich ist. Anspruchsberechtigte erhalten verschiedene finanzielle und praktische Unterstützungsleistungen, um die häusliche, teilstationäre oder vollstationäre Pflege zu erleichtern. Neben den finanziellen Zuschüssen besteht die Möglichkeit, Pflegegeld und Pflegesachleistungen zu kombinieren (sogenannte Kombinationsleistungen). Zudem gibt es Entlastungsangebote für pflegende Angehörige sowie Zuschüsse für wohnumfeldverbessernde Maßnahmen wie einen Treppenlift, um eine ambulante Pflege zuhause zu ermöglichen. Pflegebedürftige und ihre Familien haben darüber hinaus Anspruch auf individuelle Beratung, um die bestmögliche Versorgung sicherzustellen – zum Beispiel auch dann, wenn eine Kurzzeitpflege notwendig ist. [1]

Pflegegrad 2 stellt somit eine wichtige Basisversorgung für Menschen mit erheblichem Unterstützungsbedarf dar und bietet finanzielle sowie organisatorische Erleichterungen für Betroffene und deren Angehörige.

Der Pflegegrad bestimmt die Unterstützung durch die Pflegekasse und wird anhand einer Begutachtung festgelegt – ein Pflegegradrechner kann vorab eine erste Einschätzung geben.

Bildnachweis © Pakin Jarerndee / istockphoto.com

Was ist der Unterschied zu Pflegegrad 1 und 3?

Je höher der Pflegegrad, desto umfangreicher und individueller die Unterstützungsangebote, da Menschen mit höheren Pflegegraden einen größeren Bedarf an professioneller Pflege und Unterstützung bei täglichen Aktivitäten haben und somit spezifischere Leistungen benötigen, um ihre Selbstständigkeit zu erhalten und ihre Lebensqualität zu verbessern.

| Pflegegrad | Beschreibung |

| Pflegegrad 1 |

|

| Pflegegrad 2 |

|

| Pflegegrad 3 |

|

| Pflegegrad 4 |

|

| Pflegegrad 5 |

|

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um Pflegegrad 2 zu erhalten?

Um Pflegegrad 2 zu erhalten, müssen die Einschränkungen der Selbstständigkeit erheblich sein. Um das Begutachtungsverfahren und die Bewertung objektiv und transparent zu halten, erfolgt die Einteilung anhand eines Punktesystems, das den individuellen Pflegebedarf bewertet. Pflegegrad 2 wird erreicht, wenn das Gutachten einen Punktwert von 27 bis unter 47,5 ergibt. Pflegebedürftige neigen bei der Begutachtung oft dazu, ihre Selbstständigkeit besonders hervorzuheben, da sie die Situation wie einen Test empfinden. Daher ist es empfehlenswert, dass Angehörige bei dem Termin anwesend sind, um die tatsächliche Pflegebedürftigkeit realistisch darzustellen. Wenn Sie im Nachgang der Meinung sind, die Situation wurde falsch eingeschätzt, können Sie Widerspruch einlegen und neu bewerten lassen.

Welche Kriterien gibt es für die Pflegebegutachtung?

Die Begutachtung erfolgt in sechs Kategorien, die jeweils unterschiedlich gewichtet werden:

- Mobilität: Die Fähigkeit, sich innerhalb der Wohnung oder des Wohnbereichs eigenständig fortzubewegen, wie etwa das Gehen von Raum zu Raum, das Aufstehen aus dem Bett oder das Benutzen von Hilfsmitteln wie einem Rollator.

- Kognitive und kommunikative Fähigkeiten: Die Gedächtnisleistung sowie die Fähigkeit, Sprache zu verstehen und zu nutzen. Dazu zählt beispielsweise, ob Betroffene Gespräche führen, einfache Anweisungen befolgen oder sich an Vergangenes erinnern können.

- Verhaltensweisen und psychische Problemlagen: Der Umgang mit Emotionen, Verhaltensauffälligkeiten oder psychischen Belastungen. Beispiele sind Ängste, Aggressionen, depressive Episoden oder der Umgang mit wiederkehrender Verwirrung.

- Selbstversorgung: Durchführung grundlegender Tätigkeiten wie Körperpflege, darunter Waschen oder Zähneputzen, Nahrungsaufnahme oder An- und Auskleiden.

- Umgang mit krankheitsbedingten Anforderungen: Der Bedarf an Unterstützung bei der Einnahme von Medikamenten, dem Wechsel von Verbänden oder der Durchführung von therapeutischen Maßnahmen.

- Gestaltung des Alltags: Die Fähigkeit, aktiv am sozialen Leben teilzunehmen oder den Tagesablauf eigenständig zu strukturieren. Dazu gehören die Planung von Aufgaben, die Teilnahme an Freizeitaktivitäten oder die Organisation von Alltagsroutinen.

Welche Unterlagen sind für den Antrag auf Pflegegrad 2 erforderlich?

- ärztliche Bescheinigungen, die den Gesundheitszustand der Person dokumentieren und den Pflegebedarf belegen

- Pflegetagebuch, das den täglichen Unterstützungsbedarf und die Pflegehandlungen über einen längeren Zeitraum dokumentiert. Das Beifügen eines Pflegetagebuchs ist zwar keine Pflicht, jedoch empfehlen Gutachter, es zu führen, weil es bei der Beurteilung des individuellen Falles enorm hilft.

- Protokolle zur Pflegebedürftigkeit, wie ein Pflegeprotokoll, das konkret zeigt, welche Hilfeleistungen regelmäßig erforderlich sind

- vollständig ausgefüllter Antrag bei der Pflegekasse, um den Antrag offiziell einzureichen und den Begutachtungsprozess einzuleiten

Wer stellt Pflegegrade fest?

Die Feststellung des Pflegegrades erfolgt durch den Medizinischen Dienst (MD) oder durch Medicproof bei Privatversicherten. Die Begutachtung umfasst einen Hausbesuch, bei dem der individuelle Pflegebedarf analysiert wird.

Wie läuft die Begutachtung ab?

- Terminvereinbarung: Die Pflegekasse vereinbart einen Termin mit dem Medizinischen Dienst (MD) oder Medicproof (bei privat Versicherten), um die Begutachtung durchzuführen.

- Hausbesuch des Gutachters: Ein Pflegegutachter oder pflegefachlicher Gutachter besucht die pflegebedürftige Person zu Hause, um die individuellen Einschränkungen und den Pflegebedarf zu ermitteln.

- Überprüfung der Fähigkeiten: Schließlich orientiert sich die Begutachtung an den sechs Kriterien wie Mobilität und Selbstversorgung, da diese zentral für die Beurteilung des Pflegebedarfs sind. Auch krankheitsbedingte Anforderungen wie Medikamenteneinnahme oder therapeutische Maßnahmen werden hier bewertet.

- Erstellung des Gutachtens: Nach der Überprüfung erstellt der Sachverständige das offizielle Gutachten, das den Pflegebedarf beschreibt und eine Empfehlung für den Pflegegrad enthält.

- Mitteilung des Ergebnisses: Die Pflegekasse informiert die pflegebedürftige Person oder deren Angehörige schriftlich über das Ergebnis und den zugewiesenen Pflegegrad.

Wie hoch sind die finanziellen Unterstützungen bei Pflegegrad 2?

| Leistungsart | monatlicher Höchstbetrag | jährlicher Höchstbetrag |

|---|---|---|

| Pflegesachleistung (§ 36 SGB XI) | 796,00 € | – |

| Pflegegeld für die häusliche Pflege durch Angehörige oder ehrenamtliche Helfer (§ 37 SGB XI) | 347,00 € | – |

| Tages- und Nachtpflege (§ 41 SGB XI) | 721,00 € | – |

| Vollstationäre Pflege (§ 43 SGB XI) | 805,00 € | – |

| Kurzzeitpflege (§ 42 SGB XI) | – | 1.854,00 € |

| Verhinderungspflege (§ 39 SGB XI) | – | 1.685,00 € |

| Entlastungsbetrag (§ 45b SGB XI) | 131,00 € | – |

| Wohngruppenzuschlag für Pflegebedürftige, die in ambulant betreuten Wohngruppen leben (§ 38a SGB XI) | 224,00 € | – |

| Pflegehilfsmittel zum Verbrauch (§ 40 SGB XI) | 42,00 € | – |

| Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen = Zuschuss für barrierefreie Umbauten oder andere wohnumfeldverbessernde Maßnahmen (§ 40 SGB XI) | – | 4.180,00 € |

| Leistungsanspruch beim Einsatz digitaler Pflegeanwendungen (§ 40b SGB XI) | 53,00 € | – |

Diese Beträge wurden gemäß dem Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz (PUEG) zum 1. Januar 2025 um 4,5 Prozent erhöht. [2] Pflegenden Angehörigen steht zudem der Pflegepauschbetrag in Höhe von 600 Euro jährlich zur Verfügung. [3]

Welche Sachleistungen gibt es bei Pflegegrad 2?

Pflegesachleistungen umfassen professionelle Unterstützung durch Pflegedienste, die speziell auf die individuellen Bedürfnisse der pflegebedürftigen Person ausgerichtet sind. Ziel dieser Leistungen ist es, die Lebensqualität im Alltag zu verbessern und Angehörige zu entlasten. Die Pflegesachleistungen bei Pflegegrad 2 beinhalten folgende Bereiche:

- Hilfe bei der Körperpflege: Professionelle Pflegedienste unterstützen bei alltäglichen Hygienemaßnahmen wie Waschen, Duschen, Baden, Kämmen oder Rasieren. Auch die Unterstützung beim An- und Ausziehen sowie die Hilfe bei der Nutzung von Toiletten gehören dazu, um ein hohes Maß an Würde und Komfort sicherzustellen.

- Unterstützung bei der Haushaltsführung: Die Pflegedienste übernehmen Aufgaben wie das Einkaufen, Kochen, Reinigen oder die Wäschepflege. Dies entlastet die pflegebedürftige Person und ihre Angehörigen, sodass der Alltag strukturiert und sorgenfreier gestaltet werden kann.

- Medikamentengabe und medizinische Betreuung: Pflegedienste organisieren die regelmäßige Einnahme von Medikamenten und kümmern sich um einfache medizinische Maßnahmen, wie das Anlegen von Verbänden, die Kontrolle von Blutzuckerwerten oder das Messen des Blutdrucks. So wird sichergestellt, dass die gesundheitliche Versorgung optimal erfolgt.

Welche Hilfsmittel stehen bei Pflegegrad 2 zur Verfügung?

Bei Pflegegrad 2 stehen verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung, die die häusliche Pflege erleichtern und verbessern sollen. Diese umfassen sowohl Pflegehilfsmittel als auch medizinische Hilfsmittel.

Pflegehilfsmittel

- Verbrauchsmaterialien: Dazu gehören Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe, Fingerlinge, Schutzschürzen, Bettschutzeinlagen und Mund- und Nasenschutz. Für diese Materialien gibt es eine monatliche Pauschale.

- technische Pflegehilfsmittel: Hierzu zählen beispielsweise Hausnotrufsysteme.

Medizinische Hilfsmittel

Diese werden von der Krankenversicherung finanziert und erfordern eine ärztliche Verordnung. Beispiele sind Krankenbetten oder Pflegerollstühle. Zusätzlich stehen kostenlose Beratungen und Beratungsbesuche zur Verfügung, um die pflegerische Versorgung zu optimieren.

Welche Zuschüsse erhält man bei Pflegegrad 2 – die Leistungen im Überblick

| Leistung | monatlicher Betrag / Umfang | Erläuterung |

| Pflegesachleistungen | bis zu 796 Euro |

|

| Kombinationsleistung | variabel |

|

| Tages- und Nachtpflege | bis zu 721 Euro |

|

| Verhinderungspflege | bis zu 1.685 Euro jährlich |

|

| Entlastungsbetrag | 131 Euro |

|

| Pflegehilfsmittel | bis zu 42 Euro monatlich |

|

| stationäre Pflege (Heimkosten) | 805 Euro Pflegekostenanteil |

|

| Beratungsbesuche | kostenfrei |

|

| zusätzliche Betreuungsleistungen | inklusive der Entlastungsleistungen |

|

Bitte beachten Sie, dass die genannten Höchstbeträge je nach individueller Situation variieren können. Lassen Sie sich hier im Zweifelsfall gut und auf Ihre Situation zugeschnitten beraten.

Widerspruch: Wie widerspricht man dem Pflegegrad?

Bei der Beurteilung kann es passieren, dass Sie und der Gutachter den Betreuungsaufwand unterschiedlich einschätzen. Sollten Sie mit der Einstufung in den Pflegegrad nicht einverstanden sind, haben Sie die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen. Hierfür sollten Sie einige Dinge beachten, damit Ihr Widerspruch Erfolg hat:

- Der Widerspruch muss innerhalb von einem Monat nach Erhalt des Bescheids schriftlich bei der Pflegekasse erfolgen.

- In der Begründung sollten Sie darlegen, warum der Pflegegrad Ihrer Meinung nach nicht korrekt ist. Verweisen Sie auf Ungenauigkeiten im Gutachten und legen Sie, wenn möglich, zusätzliche Unterlagen oder ein Pflegetagebuch bei.

- Die Pflegekasse beauftragt den Medizinischen Dienst oder Medicproof, um eine erneute Begutachtung vorzunehmen.

- Nach der Neubegutachtung erhalten Sie einen neuen Bescheid.

Sollte die neue Einstufung wieder nicht Ihren Erwartungen entsprechen, dann können Sie den Rechtsweg gehen.

Diese 5 Dinge sollten Sie beachten

- In akuten Situationen, beispielsweise nach einer Krankenhausentlassung, können Sie eine beschleunigte Antragstellung nutzen.

- Pflegekurse für Angehörige stellen ein kostenfreies Angebot der Pflegekassen, Krankenkassen oder Dienste wie Malteser oder Caritas dar. Sie unterstützen Angehörige dabei, die Pflege zuhause zu erleichtern.

- Es gibt einen gesetzlichen Anspruch auf Pflegeberatung durch die Pflegekassen. Sie bietet Ihnen individuelle Unterstützung bei der Organisation von Pflegeleistungen und hilft dabei, die verschiedenen Möglichkeiten optimal auszuschöpfen. [5]

- Selbsthilfegruppen sind ein wertvolles Netzwerk, das pflegenden Angehörigen Hilfe und Austausch bietet.

- Wohngruppen oder Pflege-WGs bieten Ihnen oder Ihren Angehörigen eine interessante Alternative zur klassischen häuslichen oder stationären Pflege. Sie kombinieren professionelle Pflege mit den Vorteilen eines gemeinschaftlichen Wohnens und sollten bei Ihrer Planung von Pflegeformen unbedingt Berücksichtigung finden.

Fazit

Pflegegrad 2 wird Personen zuerkannt, die in ihrer Alltagskompetenz bereits deutlich eingeschränkt sind und regelmäßig Unterstützung bei der Bewältigung des täglichen Lebens benötigen. Um diesen Pflegegrad zu erhalten, muss zunächst ein Pflegeantrag bei der Pflegekasse gestellt werden. Anschließend erfolgt eine Pflegebegutachtung durch den Medizinischen Dienst (MD) oder einen anderen unabhängigen Gutachter, bei der anhand festgelegter Kriterien der Grad der Selbstständigkeit bewertet wird. Wird der Pflegegrad 2 bewilligt, haben Betroffene Anspruch auf verschiedene Unterstützungsleistungen, darunter der verpflichtende Beratungseinsatz für Pflegegeldempfänger sowie die Möglichkeit, an Pflegekursen teilzunehmen, um pflegende Angehörige gezielt zu schulen und zu entlasten. Seit 2025 profitieren Pflegebedürftige zusätzlich von einer Erhöhung des Pflegegeldes um 4,5 Prozent sowie weiteren Verbesserungen, etwa im Bereich der Kurzzeit- und Verhinderungspflege. Eine sorgfältige Planung und Nutzung der Leistungen helfen, den Alltag zu erleichtern und die Lebensqualität zu steigern. Die Kenntnis über Rechte und Möglichkeiten ist entscheidend, um den Pflegebedarf optimal abzudecken.

Pflegegrad 2: Häufig gestellte Fragen

Welche barrierefreien Freizeitangebote gibt es für Pflegebedürftige?

Barrierefreie Freizeitangebote umfassen betreute Ausflüge, Reisen oder kulturelle Veranstaltungen, die speziell auf die Bedürfnisse von Pflegebedürftigen abgestimmt sind. Diese können von gemeinnützigen Organisationen, lokalen Trägern oder spezialisierten Reiseveranstaltern angeboten werden.

Können Pflegehilfsmittel auch bei vorübergehenden Erkrankungen beantragt werden?

Ja, Pflegehilfsmittel wie Einmalhandschuhe, Bettschutzeinlagen oder Toilettenerhöhungen können auch bei temporärem Pflegebedarf beantragt werden. In akuten Fällen, beispielsweise nach einer Operation oder einem Unfall, stellt die Pflegekasse diese Hilfsmittel zur Verfügung, ohne dass ein dauerhafter Pflegegrad vorliegen muss. Eine ärztliche Bescheinigung kann die Beantragung erleichtern.

Wie funktioniert die Pflegeversicherung für ausländische Pflegekräfte?

Pflegekräfte aus dem Ausland, die in Deutschland tätig sind, unterliegen der Sozialversicherungspflicht. Das bedeutet, dass sie in die klassischen Versicherungen einzahlen müssen. Für angestellte Pflegekräfte ist der Arbeitgeber – entweder die Familie der pflegebedürftigen Person oder ein Pflegedienst – zuständig, die Beiträge zu melden und abzuführen. Selbstständige Pflegekräfte müssen ihre Kranken- und Pflegeversicherung eigenständig organisieren und auch für ihre Renten- und Unfallversicherung sorgen. Eine Beratung durch Pflegedienste oder Krankenkassen hilft, rechtliche Unsicherheiten zu vermeiden.

Gibt es Pflegeberatung in unterschiedlichen Sprachen?

Ja, viele Pflegekassen und Beratungsstellen bieten Pflegeberatung in unterschiedlichen Sprachen an, um Menschen mit Migrationshintergrund besser zu unterstützen. Diese Beratung umfasst Informationen zu Pflegegraden, Leistungen und rechtlichen Ansprüchen. In größeren Städten und Regionen mit einem hohen Anteil mehrsprachiger Einwohner sind diese Angebote besonders verbreitet.

Was ist Übergangspflege nach einem Krankenhausaufenthalt?

Übergangspflege soll den Zeitraum zwischen der Entlassung aus dem Krankenhaus und der Rückkehr in den Alltag überbrücken. Sie umfasst Leistungen wie häusliche Pflege, medizinische Betreuung oder eine vorübergehende Unterbringung in einer Pflegeeinrichtung. Die Pflegekasse übernimmt die Kosten für bis zu 10 Tage, wenn keine häusliche Pflege unmittelbar organisiert werden kann.

Welche speziellen Pflegeangebote gibt es für junge Pflegebedürftige?

Für junge Pflegebedürftige unter 60 Jahren gibt es spezielle Programme, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Dazu zählen betreute Wohnformen, barrierefreie Arbeitsplätze und Freizeitaktivitäten. Diese Angebote fördern soziale Integration und Selbstständigkeit und können über die Pflegekasse, Behindertenverbände oder lokale Träger beantragt werden.

Welche ergänzenden Pflegeleistungen bieten Kommunen an?

Viele Kommunen bieten zusätzlich kostenfreie Fahrdienste, betreute Freizeitangebote oder Zuschüsse zu bestimmten Pflegemaßnahmen an. Diese Leistungen variieren je nach Region und sollten direkt bei der Stadtverwaltung oder beim zuständigen Sozialamt erfragt werden. Häufig werden diese Angebote durch die kommunale Sozialplanung oder gemeinnützige Organisationen bereitgestellt.

Quellen

[1] „Vorübergehende vollstationäre Kurzzeitpflege“. BMG, https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege/online-ratgeber-pflege/leistungen-der-pflegeversicherung/leistungen-im-ueberblick/voruebergehende-vollstationaere-kurzzeitpflege.html. Zugegriffen 6. Februar 2025.

[2] „Pflegeleistungen 2025: Alle Änderungen im Überblick“. Verbraucherzentrale-niedersachsen.de, https://www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de/themen/krankenversicherung-vorsorge/pflegeversicherung/pflegeleistungen-2025-alle-aenderungen-im-ueberblick. Zugegriffen 6. Februar 2025.

[3] „Wie kann man die Pflege von Angehörigen bei der Steuer absetzen?“ Familienportal.de, https://familienportal.de/familienportal/familienleistungen/steuerentlastungen/wie-kann-man-die-pflege-von-angehoerigen-bei-der-steuer-absetzen–125218. Zugegriffen 6. Februar 2025.

[4] „Urlaubsvertretung (Verhinderungspflege)“. BMG, https://www.bundesgesundheitsministerium.de/verhinderungspflege.html. Zugegriffen 6. Februar 2025.

[5] „Pflegeberatung“. BMG, https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege/online-ratgeber-pflege/pflegeberatung.html. Zugegriffen 6. Februar 2025.